粒子線治療による口腔内トラブル

実態調査と食事の工夫

ホーム > 調査1 どんな口腔内トラブルが起こるの?(口腔内乾燥)

調査1 どんな口腔内トラブルが起こるの?(口腔内乾燥)

口腔内乾燥

| 口腔には耳下腺、顎下腺、舌下腺という3つの大唾液腺のほか、口腔粘膜に小唾液腺といういくつもの唾液腺があります。 これらの唾液腺が照射部位に入る場合は、唾液の分泌量が減り、口の中が乾燥した状態になります。 具体的な症状は、口の渇く感覚がある、口の粘つく感覚がある、口の中が乾燥して口臭が気になる、話しづらい、食事が飲み込みづらいなどです。 また口腔内乾燥の症状が出現すると、口腔粘膜炎や味覚障害の症状も強くなる傾向にあります。 |  |

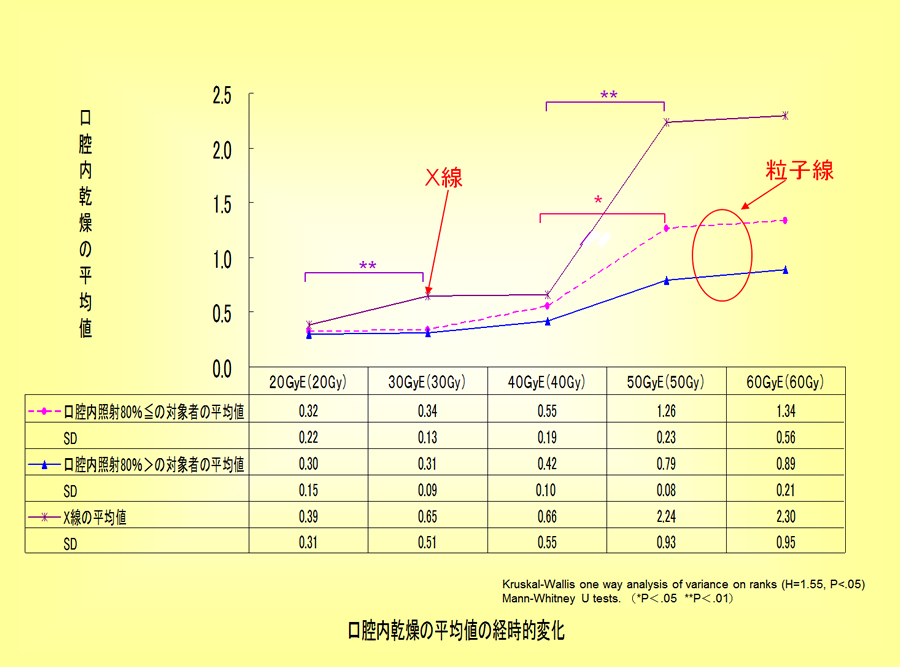

患者さんに、口の乾き具合を自己申告してもらいました。

縦軸の自己申告の基準

0度(正常)

1度(軽度)なんとなく口の中が乾く感じがする

2度(中程度)唾液がねばつく感じがする

3度(重度)唾液がほとんど出ない

横軸は全調査同じです。

横軸の単位 GyE=グレイ・エクイバレント=臨床線量

吸収線量に生物学的効果比という値を掛けたもの。

粒子線治療では、症状に応じた強度の粒子線を何回にも分けて照射します。 治療が進むにつれGyEは増加し、ほとんどの患者さんは60GyE程度を経験します。 つまり、治療の経過とともに、どのような変化が見られるかを調べています。

SD=標準偏差

データのばらつきを表す数値。SDが小さいほど、平均値とのばらつきの度合いが小さいことを示します。

50GyE以上の吸収で、乾燥度が大きく増加する

X線、粒子線ともに40GyEまではあまり乾燥を感じませんが、50GyEを越えるとX線では急激に乾燥度が増加します。

粒子線も同じ傾向ですが、X線よりも増加は緩やかです。

調査1~3

調査1 どんな口腔内トラブルが起こるの?

調査2 口腔内トラブルと食事の関係は?

調査3 どんな食事がいいの?

[ ページの先頭へ ]