|

���Ɍ������q����ÃZ���^�[

�j���[�X���^�[No.10

February 2000

CONTENTS

I �@������

II�@�w���

III�@���C�L

I�u�@�ŐV���Ï��

�u�@�g�s�b�N�X

I �@������

�������q�����ÃZ���^�[�i���́j�@�a�@���̌��݂ɒ���

- �������q�����ÃZ���^�[�i���́j�ł́A��N�V�����̏Ǝˎ��Ó��v�H�ȗ��A���q�����Ñ��u�̔����E�����t����{�i�I�ɍs���Ă��܂����A���̓x�A���Â��x��������@�A�����y�ѐf�Ó��̕���ō\�������a�@���̌��݂ɒ��肵�܂����̂ŁA�a�@���̊T�v�ɂ��Ă��Љ�܂��B

- ���q�����ÃZ���^�[�i���́j�́A

�y1�z���Ҏ�̂̐v�i�a�@�̐f�Ê����ɂ�����@�\�������Ȃ�����A���퐶����ԂƂ��Ă̋��Z���̌�����߂����B�j

�y2�z������̊�����{�݁i�{�ݑn��ɂ����Ĉ�ʂ̌������z�ɔ�ׂāA������̊������錚�z�Ƃ���B�j

- ��v�̃R���Z�v�g�Ƃ��āA�����P�P�N�P�P���S���Ɉ��S�F��Ղ��s���A�a�@���̍H���ɒ��肵�܂����B

- �a�@���͌��փz�[������Ŋ��ҋy�ѕa�@�E�������Ɍ�炢�A�~�j�R���T�[�g�Ȃǂ��Â���悤�A��Ƃ肠���Ԃ��m�ۂ��A�܂��A���҂̓����Ԃł�����a���́A���ׂĂ̕������O���ɖʂ��A���O�̒���⎩�R���̂��߁A�u�₷�炬�v�Ɓu���났�v����������悤�ɂ��Ă��܂��B

- �a�@�������̎�v�ȕ���ł���f�ÁA�a���A�A���j�e�B�[�{�݂͎��̂Ƃ���ł��B

�P�D�f����

(1) ���났������������{��

�g���݂Ƃ��났�����������

(2) �ҍ�����Ԃ̏[��

����ɖʂ������邭�J���I�ȋ��

(3) �@�\�I�ȕ����z�u

���҂Ɏg���₷���A��ÃX�^�b�t�ɓ����Ղ��z�u

�Q�D�a�@��

(1) �v���C�o�V�[�ɔz�������S����

�אڂ��Ȃ��S�̃x�b�h

(2) �t�ѐݔ��̌���

���ׂĂ̕a���ɐ��ʂƃg�C����ݒu

(3) �O���Ƃ̐ڑ�

���ӂ̗ΖL���Ȏ��R�ɗe�Ղɐe���߂�悤�e�x�b�h���Ƃɑ���ݒu

(4) ���Z������̂��߂̎d�グ��

���ʂɍR�ې��̃^�C���J�[�y�b�g�����g�p

�R�D�A���j�e�B�[�{��

(1) ���E���W

�p�[�e�B�[��~�j�R���T�[�g�Ȃǂ̃C�x���g�ɂ��Ή�

(2) �U���H

�����̎���̎��R�����������U���H

(3) �y�X�|�[�c

�U���H�𗘗p�����W���M���O�A�e�j�X�R�[�g�̐ݒu

- �s�a�@���t

�\���E�ʐ� �q�b�Q�e �S�C�T�O�O�u

��ȏ��� 50���̕a���A�f�@���A�������A ����A�H���A��������

- �i�a�@�����݃X�P�W���[���j

-

| �@ |

����11�N11��

|

����12�N1��

|

2���@5���@

|

7���@�@11��

|

| �{�̍H�� |

�����\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\���� |

| �@ |

���H |

�@ |

�n���̍H�� |

�ݔ��H���E�����d�グ�v�H |

| �O�\�H�� |

�@ |

�@ |

�����\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\���� |

| �@ |

�@ |

�@ |

���H |

�A�� |

-

�r�[�����������͂��܂�

-

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������)�@�{ �� �� ��

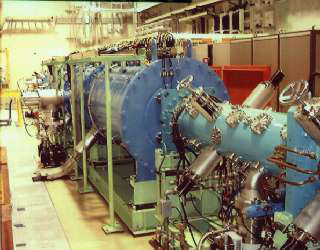

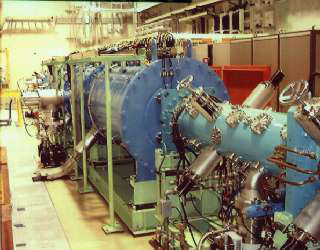

- ����11�N12��1�U���A���悢����ˌn�ł̃r�[��������Ƃ��n�܂����B�{�{�݂ł́A�u���ː��������u�̎g�p�ɌW��鋖�\���v���P���\���i���`������j�A��Q���\���i�V���N���g��������Ǝˎ��܂Łj�̂Q�i�K�Ő\���������Ȃ����B����܂ł̌o�܂�\�i�P�j�Ɏ����B

- �@�d���q�����Ñ��u�ł́A�g�h�l�`�b�ɑ����Q��ڂ̌ږ��c�R�������Ƃ��Ĉ���ꂽ�B�ږ��c�́A���k��w�����A�������i�搶���ψ����Ƃ���w���o���҂ō\�����ꂽ�@�ւł���B���Ƃ̗��ꂩ��\�����̓��e��R�����ꂽ�B�R���͌ږ��c�̏ꂾ���łȂ��A�ψ����琏���R�����g��������A���Ɍ��������Ƃ�����Ƃ�����Ԃ����B

- �@�����P�P�N�W���Q�T���ɐ��`�����펺�̎g�p�����A�P�P���P�P���Ɏ{���������B�{�����ɃN���A���Ȃ���A������Ƃɐi�߂Ȃ����߁A�O�H�d�@�Ƃ̑ł����킹������Ԃ��A���匟���������쐬�����B

�{���������́A���匟�������̊m�F�A���ː��Ղւ��Ɋւ�錚���m�F���ߑO���Ɏ��{���A�ߌ���C���^�[���b�N�@�\���A�r�[�����o�˂���Ă����Ԃ�͋[�I�ɍ���ċ@�\���m�F�����B

- �i�r�[�������������͂��܂������`������j

- �@�{���u�̃C���^�[���b�N�̃R���Z�v�g�́A�r�[����~�Ɏ�������������������A���������������ꏊ�̒��㗬�i�C�I�������j�Ńr�[�����~����B���㗬�Ńr�[�����~�ł��Ȃ��ꍇ�́A����ɏ㗬�Ńr�[�����Ւf��������ŁA�l�Ƒ��u�̈��S���m�ۂ���������̗p���Ă���B���x�ƂȂ�����Ԃ������쎎���ł͂��邪�A����ɓ��삷�邽�тɃz�b

�Ƃ���Ƃ����ْ����̒��A�����͏I���������Ď��{���ꂽ�B

- �@�����̑��]�ł́A�{�݂̂ł����ɂ��č����]���������������B�������A�r�[���̏T�ԏo�˗ʂ��Ǘ���������ɂ����ĉۑ肪�������B��p���j�A�b�N�ł̓r�[���I���̎��ԊǗ��ƂȂ��Ă��邪�A���q�����Ñ��u�̂悤�ɕ���������ō\������鑕�u�ł́A���ԊǗ��ł̉^�]�����͔��Ɍ������Ǘ��ł��邽�߁A�r�[�������d���l�Ǝ��Ԃ̐ρA�ώZ�d���l�Ő\���������Ȃ����B���̎��ɁA�e�C�I�����i�Y�f�A�z�q�A�w���E���j����̓d���ł��邱�Ƃ肵�A�J�E��

�g���ĐώZ�v�֑��M���郍�W�b�N�ŁA���ۂɓd���𗬂��ăV�X�e���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�P�T�Ԍ�ɍĎ������A�S�Ă̎{�������ڂ��I�������B �g���ĐώZ�v�֑��M���郍�W�b�N�ŁA���ۂɓd���𗬂��ăV�X�e���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�P�T�Ԍ�ɍĎ������A�S�Ă̎{�������ڂ��I�������B

- �@�P�Q���P�U���A���ˌn�̃r�[���������J�n�������A�P�N�������ĉȊw�Z�p���̐R�����o�Ă������ƂɂȂ�B�Ȋw�Z�p���̋Z�����u���ۂɎg�p���n�߂�Ύ{�݂̐ӔC�ɂȂ�B�ǂ̂悤�ɉ^�p���Ă���������ԑ厖�Ȃ��ƁB�v�Ǝw�������B�܂����i�b�n�̔�����̂��������A�\���������e�����炵�ĉ^�p���Ă��������A�����ɑ����m�邱�ƂɂȂ����B

- �@�r�[�������́A�C�I��������e�b�m�S�i�t�@���f�[�J�b�v�j����e�b�m�T�ցA���`������̏I�[�ł���e�b�m�U�܂ŁA�����r�[������������Ă�����ƂƂȂ�B�ʼn����̏Ǝˎ��܂Ŗ����Ƀr�[�������ǂ蒅�������҂�����������ł���B�@

-

| ����P���\���i���`������j |

�����P�P�N�P���P�W���Ǝˎ��j |

| ��P��ږ��c�i���`�����펺�j |

�����P�P�N�Q���P�T���@�Ȋw�Z�p����c���i�����j |

| ��Q��ږ��c�i���`�����펺�j |

�����P�P�N�R���P�U���@�Ȋw�Z�p����c���i�����j |

| ���̌�t�@�g��S�W�U�S�� |

�����P�P�N�W���Q�T���Ǝˎ��j |

| ����Q���\���i�ݸ����-�Ǝˎ��j |

�����P�P�N�P�O���Q�� |

| ��R��ږ��c�i�ݸ����-�Ǝˎ��j |

�����P�P�N�P�P���W���@���q�����ÃZ���^�[�i���n�j |

| ���`������{�����ˎ��j |

�����P�P�N�P�P���P�P�����j |

| ������Ƃ̋��i���`�����펺�j |

�����P�P�N�P�Q���Q�����j |

| ��S��ږ��c�i�ݸ����-�Ǝˎ��j |

�����P�P�N�P�Q���P�O�� �Ȋw�Z�p����c���i�����j |

-

II�@�w���

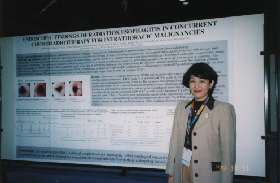

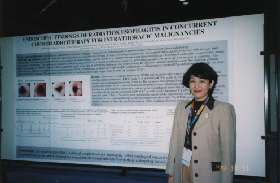

��41��č����ː���ᇊw��i�`�r�s�q�n�j�ɎQ������

-

���Ɍ������l�a�Z���^�[

���ː��� �㒷�@�L �c �� �h �q

-

�@����11�N10��31������11��4���܂ŕč��e�L�T�X�B�T���A���g�j�I�ɂđ�41��č����ː���ᇊw��(ASTRO)���J�Â���܂����B���N���獑�ۉ��(International

member)�ƂȂ����̂��@�ɏ��߂ĎQ�������Ă��������܂����B �@����11�N10��31������11��4���܂ŕč��e�L�T�X�B�T���A���g�j�I�ɂđ�41��č����ː���ᇊw��(ASTRO)���J�Â���܂����B���N���獑�ۉ��(International

member)�ƂȂ����̂��@�ɏ��߂ĎQ�������Ă��������܂����B

�������I�[�v���e���X�J�t�F��X�g�����̗������ԁuRiver Walk�v �������I�[�v���e���X�J�t�F��X�g�����̗������ԁuRiver Walk�v

���������Z�ȃT���A���g�j�I

�T���A���g�j�I�́A���{�l�ό��q�������Ȃ��̂ł����A�A�����J�̊ό��n�̒��Ŗ��N�x�X�g10�ɑI��镗�����Z�ȓy�n�ŁA�ւ荂���e�L�T�X�B�̐l�X�A����S�Ă̐l�X�́A���R�ƓƗ��̐��_�I�V���{���ł���A�����̍Ԃ����邱�ƂŗL���ł��B�������R���p�N�g�Ȋό��n�Ŕ���������Ύ傾�����Ƃ���͌��ĉ��邽�߁A�ό��ɗ]��C�����邱�ƂȂ��w��ɏW���ł��Ē��x�ǂ��Ƃ������Ƃ���ł��傤���B

�L���ȃA�����̍� �L���ȃA�����̍�

���ߋ��ō�8,000�l�̎Q����

�w��̂��͔̂N�X�傫���Ȃ��Ă���悤�ŁA���N�͋@��W���W�҂��܂߂Ė�8000�l�Ƃ����ߋ��ō��̎Q���҂ł������Ƃ̂��Ƃł��B

�w��̃n�C���C�g�̈��President's categorical course�̍��N�̃e�[�}��"Physical

methods to improve dosedistribution and therapeutic gain"�ŁA�ꌾ�ł����ΐ��ʏW�����ɗD���l�X�ȐV�����������Ìv��@���߂���b��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

���̒��Ŏ��̋������Ђ����̂�Modern treatmentdelivery options �Ƃ����Z�b�V�����̒���

ProtonIMRT�Ƃ����u���ł����B���҂�German Cancer Research Center��Dr. Bortfeld�ŁA�܂��ߋ��̕č�����щ��B���ː���ᇊw��ł̈ȉ��̂悤�ȋc�_����悤�Ȍ`�ōu���͎n�܂�܂����B�����A�ŋ߂�IMRT�Ƃ���悤�ȃn�C�e�N����g����photon

therapy�i���j�A�b�N��e���R�o���g�ȂǂŎg���Ă��� X���A�������q���Áj�̐��ʏW������proton

therapy���ɂ��炵���A�����n�������R�X�g��������proton�@therapy���͂��߂Ƃ��闱�q�����Â����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����c�_�����������ʂ����Ė{���ɂ������낤���A�ƁB�ނ́A�n�C�e�Nphoton�̑�\�ł���IMRT�i�����proton�ɂ��IMRT�Ƌ�ʂ���IMXT�Ɩ����j�A�]����proton

therapy�Aproton�ɂ��IMRT�iIMRT�̃e�N�j�b�N��proton�ɉ��p�AIMXT�Ƌ�ʂ���IMPT�j�̎O�҂̎��ۂ̊��҂ɂ�������ʕ��z�̔�r�����������Ă݂��Ă���܂������AIMPT�̗D�ʐ��͈�ڗđR�ŁA���̐��ʕ��z�̂��炵���͊����I�ł�������܂����B

- �@�ǂ̏Ǘ����ۓI�ł������A���Ƃ������p�ߗ̈�ɂ̂ݕ��ː����W�����������ɂ͑S��������Ȃ����Օ��Ǝ˂�A�ő̂�蕠���ɂ͑S��������Ȃ�medulloblastoma�̑S�Ґ��Ǝˁimedulloblastoma�̎��Â͓��W��S�Ґ����܂ނ��ߑ�ϏƎ˗e�ς��傫���A�X�ɉ��w�Ö@�����p����邱�Ƃ������̂ŁA���̕���p��ɂ͑�ϋꗶ���邪�Aproton�ɂ��Ǝ˗e�ς̌����͕���p�̌y���ɑ傫���v�����邱�Ƃ����҂����j�ȂǁA�v�킸�X�炸�ɂ͂���Ȃ��Ǘ���������A����photon

therapy�͕s�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�ɂ����Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@ �@  �@ �@

������proton�Ɋւ���Refresher course�i�ċ���̂��߂�lecture�j���A�����ς�IMPT�̘b�肪���S�ł������A��ۓI�ł������͕̂č��̕��ː����ÊE�̑�䏊�AMGH��Dr.

Suit�̎��̂悤�Ȍ��t�ł����B���Ȃ킿�A�u���܂ł̕��ː����Â̗��j��U��Ԃ��Ă݂�ƁA�V������i���o�ꂷ��ƕK������ɔ����鐺���������Ă����B���Ƃ��ACo60�ɂ�鎡�Â��o�ꂵ��1960�N��̂͂��߁A����܂ł�250KV�̎��Âŏ\����Co60�ɂ�鎡�ÂȂǂ���Ȃ���NCI���R�����g���o�����̂����͍��ł��͂�����o���Ă���B���������ǂ͂��D�ꂽ���Ö@���A�����̎��Ö@���쒀���Ă��܂����̂��B�v�A�ƁB��ɖ��ɂȂ�R�X�g�ɂ��Ă��Aphoton

therapy�͏���������ƈێ����proton�ɔ�r����ꡂ��Ɉ����ł�����̂́A�n�C�e�N�ɂȂ�Ȃ�قǎ�ԉɁi���ǂ͐l����ɔ��f�����j������������A�ނ���S�̂Ƃ��Ă݂������̕��������Ă���̂ŁA���̓n�C�e�Nphoton�ƃn�C�e�Nproton�̃R�X�g�̍��͎v�����قǑ傫�����̂łȂ��A�܂����̍���proton���g�p����merit�ɏ\�����������̂��Ƃ��R�����g����Ă��܂����B

- �@�����g�́A�����������b���܂ł͏����I��photon therapy��proton therapy�͋�������`�ő����Ă������낤�Ǝv���Ă��܂������A�Ђ���Ƃ���ƁAorthovoltage

therapy��Co60���ÂɂƂ��Ă�����A�X�Ƀ��j�A�b�N�ɂƂ��Ă����ꂽ�悤�ɁAphoton therapy�͂��������Ȃ������Aproton

therapy�ɂƂ��Ă������^���ɂ��邩������Ȃ��Ƃ������R�Ƃ����v���ɂ���ꂽ�̂������ł��B

���@��W��������

�����������A�J�f�~�b�N�ȃ��N�`���[�Ƃ͕ʂ̈Ӗ��ŋ@��W�����Ȃ��Ȃ������[�����̂ł����B

�č��̊w��Ƃ͖��ł��Ă͂�����̂̎��ۂɂ̓A�W�A�E�I�Z�A�j�A��[���b�p�̊e�����瑽���̈�t��Z�t�A�����m�Ȃǂ����̉�ɎQ�����Ă���킯�ł�����A���̋@��W���͎����㐢�E�Ƃ����}�[�P�b�g��ɊJ����Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B

���̂��Ƃ͍�����ɁAInternational first attendee program��International

poster viewing�Ȃǂ̕č��O����̎Q���҂��ӎ���������V���ɐ݂�����A����̍̑𗦂��グ�ĕč��O����̎Q�����L���Ăт������肵�����Ƃ�������̂��Ƃ��f���܂����B

�@��W����� �@��W�����

- �@���ہA����̊w���exhibition fee�ɂ�������210���h�����z���A�w��̑����Y���Ȃ��1000���h���I���z�����Ƃ����̂ł�����A��ςȋ����ł��B

- �A�J�f�~�b�N�ȕ\�̊�̉A�ɂ��炿��ƌ����B�ꂷ��A�����J�̌o�ϐ헪������������͎̂������ł��傤���H���Ă��̋@��W���ł����A�������X�i�Ƃ������A���Ȃ�j�������肵���̂��A�B��o�W���Ă������{�̖^��Ƃł����B

- �@�u�[�X�����X�苷�ł������̂͒v�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�p�l����3���قǒ���t���������̂Ȃ�̖��͂��ӗ~���������Ȃ�����presentation�̂����͂����������Ƃ��Ȃ�Ȃ������̂ł��傤���B

- �@�Ȃɂ͂Ƃ�����F�X�ȑ��ʂ��݂邱�Ƃ��ł��A�܂������ȕ��ː���ᇊw�������ł����w��ł����B

-

III�@���C�L

��������Z���^�[���a�@���C�L

-

���N�����������a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������)

��@�c�@���@�� �E�@���@���@���@��

-

- �@�����P�P�N�T��������ː���w�����������łQ�����Ԃ̌��C���s���A�d���q�����Â��͂��߂Ċw�B����P�O������P�����ԁA��������Z���^�[���a�@�ŗz�q�����Â����C���邱�Ƃ��ł����B

��������Z���^�[���a�@�́A�z�q�����Â�B��a�@�Ƃ��ċ@�\�����Ă���{�݂ł���B�a�@���A�z�q�����Ó��A�ɘa�P�A�a���A������������A�����Âƌ����������I�ɍs���Ă���B

�{�݂ɓ�������Ɨz�q�����ÒS���̏���Z�t����a�@�����܂ߏЉ���������Ă����������B���C���̎���̐��������Ă���A�X�^�b�t�͐e�ł���X���[�Y�Ɍ��C�ɓ��邱�Ƃ��ł����ӂ��Ă��܂��B�܂��A�����̎{�݂����������Ƃ��ɂ͓��l�Ɍ��C�������̐��𐮂������ƍl����B

- �@�z�q�����Ó��́A�����̃t���ғ��Ɍ����A�t���A�ҍ����A�f�@�ACT�A�l�q�A���Ìv��A�Œ��쐬�A�{�[���X�E�R�����[�^�쐬�A�l�b�g���[�N�A��c�������ׂē����ɐݔ�����Ă���B�a�@�{�݂ł��邽�ߕ��Ɍ��̃V�X�e���ƑΔ䂵�čl���邱�Ƃ��ł���ώQ�l�ɂȂ�A�܂������������Ă����B�^�p�ʂł����̎{�݂������ɉғ������邽�߂ɂ́A�Ƃ������Ƃ�O���ɒu�����C�����B

�܂��A�K���g���[�����̂��̍L���A�����ăT�C�N���g�����̏ȃX�y�[�X���ɋ������B�K���g���[���ɃL���^�s����p�����ǂ��̗p����ɏ������͕���ɂȂ�����ň��������Ȃ����Ҏ����ł̐v���f��

���B������T�C�h�́A���a�R���A�����Q�����̃T�C�N���g�����Ƃ��Ƃ̓r�[���A���n�ɂȂ�}�O�l�b�g�Q���Y�f���p�ɔ�������ݒu�A�ێ��A�R�X�g����́A�z�q���L���ł���A�t�ɒY�f�����ÂŐ��ʂ������˂Ȃ�Ȃ��Ӗ����������B

���Â��s���ɂ������ċZ�t�Q���A�����Q���A�^�]���P���͓����Ńr�[���`��A�ċz�����A�@�퓮�쓙�̃`�F�b�N���`�[���Ō������Ă���B���_�A���Ǔ_������Β��݃��[�J�[�������ɑΉ�����Ƃ������z�I�Ȍ`���Ƃ��Ă���B�T�P��Â���郁�[�J�Ƃ̘A����ɂ��Q�������Ă����������B���ꂼ��̃X�^�b�t�������Ɏ��g�݂ǂ��l���Ă��邩�A����̎��×\��A����\��A���ʓ��̘A���ł����킹�̏�ł���B�����̎{�݂́A������^�]�T�C�h�ƕ������ꂽ�\���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����A�����������ł����킹���Â��Ă������ƂɂȂ邾�낤�B���X�̎��ÂɎQ�������Ă��������A�r�[�������A����̐�߂銄���̑����ɋ������B

���ݍ�������Z���^�[���a�@�ł́A���̊�����@���ɏ��Ȃ����邩���ۑ�Ƃ��Ď��g��ł����B�ʒu���߂̓T�u�g���N�V�����@��p�����₭�s�����Ƃ��ł���V�X�e���ɂȂ��Ă���B���Ɍ������̕��@���̗p�������B

���Ìv��b�s�ł́A�w���J�����ɎB�e���N���Ȃc�q�q���쐬���Ă���B���̂��ߎ��Ìv��ō쐬���ꂽ�A�C�\�Z���^�[���W��������x�b�s�ɖ߂�A�b�s�łc�q�q���쐬���Ă���B���Ìv��́A�������s���B��t�̓^�[�Q�b�g���͂ƃ}�[�W���A�����A���ʓ��K�v�ȍ��ڂ���ŏI�`�F�b�N�݂̂��s���B��t�ɂ��v����\�ɂ���ɂ́A�}���|�}�V���C���^�[�t�F�C�X������Ɍ��コ����K�v��������Ɗ������B

�V�����{�݂𗧂������\��ʂ�^�p���Ă������߂ɂ́A�Ȃɂ����X�^�b�t�̔M�ӂ��Ǝv���B��������Z���^�[���a�@�ɂ́A������������B�X�^�b�t�͂��Ƃ��邲�Ƃɉ@���O�ʼn�c�������M������Ă����B���̌o�����{�݂̗����グ�Ɋ����������Ǝv���܂��B

-

I�u�@�ŐV���Ï��

�i�����j���ː���w�����������̏d���q�����×Տ����s��

- ���ː���w�����������ł́A�����U�N�U������u�d���q�����×Տ����s�v���J�n���A�����P�P�N�W���܂ł̂T�N�̊ԂɂU�R�X��̊��҂��o�^����܂����B����܂łɓo�^���ꂽ�U�R�X��i�U�T�U��ᇁj�̃v���g�R�[���ʁE�Ǝˊ��ʊ��Ґ��͎��\�̂Ƃ���ł��B

- �d���q�����Ê��Ґ�����

| ���� |

��1�� |

��2�� |

��3�� |

��4�� |

��5�� |

��6�� |

��7�� |

��8�� |

��9�� |

��10�� |

��11�� |

���v |

| ���� |

3�� |

4�� |

5�� |

5�� |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

17�� |

| �����_�o |

- |

6�� |

4�� |

4�� |

1�� |

9�� |

4�� |

2�� |

2�� |

7�� |

3�� |

42�� |

| �x��� |

- |

6�� |

7�� |

4�� |

11��+1 |

16�� |

4�� |

2�� |

4�� |

- |

- |

54��+1 |

| ��� |

- |

2�� |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

| �̍זE�� |

- |

- |

5�� |

7�� |

6�� |

7��+1 |

- |

- |

- |

- |

- |

25��+1 |

| �O���B�� |

- |

- |

2�� |

7�� |

8�� |

10�� |

5�� |

3�� |

- |

- |

- |

35�� |

| �q�{��� |

- |

- |

3�� |

6�� |

3�� |

10�� |

5�� |

4�� |

- |

- |

- |

31�� |

| �������� |

- |

- |

8�� |

16�� |

7�� |

9��+1 |

15�� |

15�� |

8�� |

9��+2 |

16��+1 |

103��+4 |

| ���E� |

- |

- |

- |

- |

2�� |

7�� |

6�� |

7��+1 |

10��+2 |

9��+4 |

9�� |

50��+7 |

| �H���p�O |

- |

- |

- |

- |

- |

1�� |

2�� |

3�� |

1�� |

- |

- |

7�� |

| �H������ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

3�� |

8�� |

1�� |

2�� |

- |

14�� |

| ���� II |

- |

- |

- |

- |

8�� |

11�� |

- |

- |

- |

- |

- |

19�� |

| ���W�� |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

3�� |

3�� |

1�� |

3�� |

- |

10�� |

| ���� III |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

17�� |

14�� |

10��+1 |

12�� |

15�� |

68��+1 |

| �̍זE�� II |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

7�� |

12�� |

15�� |

10��+2 |

9��+1 |

53��+3 |

| �x��� II |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

11�� |

11�� |

13�� |

- |

35�� |

| �q�{��� II |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

3�� |

2�� |

6�� |

13�� |

| �O���B�� II |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

16�� |

14�� |

9�� |

41�� |

| �q�{�B�� |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

3�� |

1�� |

6�� |

| �x III |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

2�� |

| �x IV |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

12�� |

12�� |

| ���v |

3�� |

18�� |

34�� |

49�� |

46��+1 |

80��+2 |

71�� |

88��+1 |

84��+3 |

84��+8 |

82��+2 |

639��+17 |

-

���㌤�̃z�[���y�[�W���

-

| 1�� |

�@H6.6�`8 |

7�� |

�@H9.4�`8 |

| 2�� |

�@H6.10�`H7.2 |

8�� |

�@H9.9�`H10.2 |

| 3�� |

�@H7.4�`8 |

9�� |

�@H10.4�`8 |

| 4�� |

�@H7.9�`H8.2 |

10�� |

�@H10.9�`H11.2 |

| 5�� |

�@H8.4�`8 |

11�� |

�@H11.4�`H11.8 |

| 6�� |

�@H8.9�`H9.2 |

�@ |

�@ |

-

�u�@�g�s�b�N�X

�����P�P�N�x�������q�����ÃZ���^�[�i���́j

�����ψ�����J��

���Ɍ��ł́A�������q�����ÃZ���^�[�i���́j�̐�����̏��ۑ�ɂ��Č������邽�߁A��w�A�����w�A���ː����̐��Ƃō\������鐮���ψ����ݒu���Ă��܂��B ���Ɍ��ł́A�������q�����ÃZ���^�[�i���́j�̐�����̏��ۑ�ɂ��Č������邽�߁A��w�A�����w�A���ː����̐��Ƃō\������鐮���ψ����ݒu���Ă��܂��B

���N�x�̓��ψ�����P�P�N�P�P���X���ɔd���Ȋw�����s�s���̌�����ŊJ�Â��܂����B

����̉�c�ł́A�܂��{�݁E���u�̎��@�̌�A����̉ۑ�ł���u���q���ɂ�邪�Ãl�b�g���[�N�̐����v�y�сu���Ãv���g�R�[�����āv�ɂ��ċc�_���������܂����B

�܂��A���ː���w�����������̒҈䔎�F�d���q���ÃZ���^�[���ÁE�f�f��������d���q�����Â̌���ɂ��āA��������Z���^�[���a�@�̒r�c�����ː���������͗z�q�����Â̌���Ɩ��F�\���ɂ��ĕ����������܂����B

�s�쒬���N�Â���u���̎�u�����Z���^�[�����w

- �@�s�쒬�ł́A�����̌��N�Â���ւ̈ӎ������߂邽�ߖ��N���N�Â���u�����J�Â��Ă���A�����P�P�N�x�̓��u���̑�P��ڂƂ��Č������q�����ÃZ���^�[�����w����܂����B

�����P�P�N�P�P���P�T���A�����ɂ��̉J�͗l�̒��A���N�x�̎�u����P�R�O���́A�܂���[�Ȋw�Z�p�Z���^�[�z�[���ŕ��Ɍ����N�������̕H��Q������u����Ɨ��q�����Áv�Ƒ肵���u���ɂ��A����̜늳�⎡�Ö@�A���q�����Â̓����⌧�����q�����ÃZ���^�[�̊T�v���w�K���A�u����̎��^�����ł́A�u�������~�߂ĂP�V�N�ɂȂ邪�A�����̊Q�͎c���Ă��邩�H�v�A�u���q�����Â̑��k�����́H�v�ɂ��Ď��₪����܂����B

���̌�A�������q�����ÃZ���^�[�Ǝˎ��Ó����Œ������̉�]�K���g���[�ȂǁA�e�Ǝˎ������w����܂����B

�w���

-

|

���@��

|

���{���ː���ᇊw���12��w�p���

|

��R�P����㌤�V���|�W�E��

|

�����Ȃ�������������Ǖ���11�N�x��2��lj�c

|

|

��@��

|

����11�N11��19���i���j�`21���i���j

|

����11�N11��25���i�j�`26���i���j |

����11�N12��3���i���j

|

|

��@��

|

�p�V�t�B�R���l

|

���ː���w����������

|

��y�����

|

|

���@�e

|

�@��������i�s����܂ŁA���ː����Â̓���QOL�𒆐S�ɂ��������Ȕ��\����ۓI�ł������B�܂��A�Ⴂ��t��e�n�̋Z�t�̎Q�����ڗ�������ŁA�����ւ̊��҂������ꂽ�B |

�@�d���q�����ÂɊւ�����㌤�̐f�f�Ȃ�тɎ��Âɂ��Ă̔��\���������B�����_�̕��㌤�A�d���q�����Â̑S�e��m��ɂ͔��ɗǂ���ł������B

���Ɍ�����́A�u���{�ɂ�����d���q�����Î{�݁v�̃Z�b�V�����Łu���Ɍ������q�����ÃZ���^�[�i���́j�v�̔��\���s�����B |

�@�u�דd���q����p�������Â̗Տ����p�v�̌����ۑ�ŁA�Lj��̐搶������������B�@���Ɍ��́A�J�ݑO�̏����̂��߁A���������Ɋւ���ƁA�ǂ̂悤�Ȏ��Â����邩�̕��s�����B

�S�̓I�Ɋ����Ȉӌ��������s���A���̔ǂ̔Lj��̈ӗ~������������ꂽ�B |

-

���҂���̓d�b

- �@�ŋ߁A���ː���w�����������̒Y�f�����Â⍑������Z���^�[���a�@�̗z�q�����Â��s�u�ŏЉ��邱�Ƃ������A���q�����Âւ̊��҂���̖₢���킹�������Ă��Ă���B

������A�����哇����d�b���������B

�u�Ƒ����̂���Ȃ̂����A���Ƃ��Ȃ�ł��傤���B�v

�ƌ������e�ŁA�b�����Ă�����ɁA�ȉ��̂��Ƃ��킩�����B

�P�j�̂���̗��q�����ẤA�s�u�̕����Œm�����B

�Q�j�̂���́A��������̓]�ڂŁA�������܂����� ����̎��Â͎Ă��Ȃ��B

�R�j���q�����ÃZ���^�[�̂��Ƃ́A�C���^�[�l�b�g�Œm�����B

�����ŁA��������̎��Â����}������ׂ��a�@�Ŏ�悤�ɘb�������B

���̓d�b��ʂ��āA���Ɏ��������̂́A��Âƈ�ʂƂ̌��t�̐H���Ⴂ�ł���B�s�u�̓��e�́A�������̂���̗��q�����ÂƎv���邪�A��t���������̂���Ɣ������Ă��A���̉����̐l�͓]�ڂ��܂߂��̂���Ɨ��������̂��Ǝv����B

���̂��Ƃ́A����A���q�����ÃZ���^�[���A��ʂ̐l�ւ̎��m��}���Ă�����̗ǂ��Q�l�ƂȂ����B�܂��A�C���^�[�l�b�g�𑽂��̊��҂���₻�̉Ƒ������p���Ă��邱�Ƃ��ǂ��킩��A�z�[���y�[�W���[�����Ă����Ȃ���ƌ����ӂ����������B

��

��

��

���j���[�X���^�[�Ɋւ��邨�₢���킹�́A���L�܂ł��肢���܂��B

��679�|5165

���Ɍ��K�یS�V�{�����s1-2-1

phone 0791-58-0100 �@fax 0791-58-2600

�������q����ÃZ���^�[�@���@�H�� �Ǖv

y.hishikawa@hibmc.shingu.hyogo.jp y.hishikawa@hibmc.shingu.hyogo.jp

|

���Ɍ��ł́A�������q�����ÃZ���^�[�i���́j�̐�����̏��ۑ�ɂ��Č������邽�߁A��w�A�����w�A���ː����̐��Ƃō\������鐮���ψ����ݒu���Ă��܂��B

���Ɍ��ł́A�������q�����ÃZ���^�[�i���́j�̐�����̏��ۑ�ɂ��Č������邽�߁A��w�A�����w�A���ː����̐��Ƃō\������鐮���ψ����ݒu���Ă��܂��B![]() y.hishikawa@hibmc.shingu.hyogo.jp

y.hishikawa@hibmc.shingu.hyogo.jp

�g���ĐώZ�v�֑��M���郍�W�b�N�ŁA���ۂɓd���𗬂��ăV�X�e���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�P�T�Ԍ�ɍĎ������A�S�Ă̎{�������ڂ��I�������B

�g���ĐώZ�v�֑��M���郍�W�b�N�ŁA���ۂɓd���𗬂��ăV�X�e���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�P�T�Ԍ�ɍĎ������A�S�Ă̎{�������ڂ��I�������B �@����11�N10��31������11��4���܂ŕč��e�L�T�X�B�T���A���g�j�I�ɂđ�41��č����ː���ᇊw��(ASTRO)���J�Â���܂����B���N���獑�ۉ��(International

member)�ƂȂ����̂��@�ɏ��߂ĎQ�������Ă��������܂����B

�@����11�N10��31������11��4���܂ŕč��e�L�T�X�B�T���A���g�j�I�ɂđ�41��č����ː���ᇊw��(ASTRO)���J�Â���܂����B���N���獑�ۉ��(International

member)�ƂȂ����̂��@�ɏ��߂ĎQ�������Ă��������܂����B �������I�[�v���e���X�J�t�F��X�g�����̗������ԁuRiver Walk�v

�������I�[�v���e���X�J�t�F��X�g�����̗������ԁuRiver Walk�v �L���ȃA�����̍�

�L���ȃA�����̍� �@

�@  �@

�@ �@��W�����

�@��W�����