���Ɍ������q����ÃZ���^�[

�j���[�X���^�[No.18

November 2003

CONTENTS

�����@�������q����ÃZ���^�[�̈�ʐf�ÊJ�n���J�n����

�����@��ʐf�ÊJ�n

�����@�z�q�����Â̈�ʐf�ÊJ�n���N�Ԃ̌���

�����@�@�큃��@���Ɋw��

�����@��ʐf�ÊJ�n����7������������

�����@�u�e�j�X�N���u�v�����L

�����@�V�����V�X�e���i�N�b�N�`���j�̓����ɂ��H���T�[�r�X

�����@��1��a�@�^�c���b����J��

�����@���q������Q&A

�����@���Ҏ���@�i����15�N4���`10���j�@����

�������q����ÃZ���^�[�̈�ʎ��Â��J�n����

���Ɍ��a�@�ǒ��@�_�@���@�G�@�q

���Ɍ��ł͌����̈��S�ň��S�Ȃ��炵�̎����̂��߂ɁAQOL�i�N�I���e�B�E�I�u�E���C�t�`�����̎��`�j���d�������Ő�[�̍��x�Ȃ��Ö@���߂����S�������̏��̎{�݂Ƃ��ĕ���13�N�Ɍ������q����ÃZ���^�[���J�݂��A��2�N�̗Տ��������d�ˁA�{�N4����ʎ��Â��J�n���܂����B

*�������q����ÃZ���^�[��{���O*

�@1�D����̎����������P����ƂƂ��ɁA���҂̎Љ�A��ڎw��

�@2�D��r�I�����̌����������̓K���Ƃ���

�@3�D�a�@�炵���Ȃ��a�@�ɂ���

�@4�D���E�ɊJ���ꂽ�a�@�ɂ���

�@5�D���E�Ɍ����ĐV�������q�����Â̏�M�n�ɂ���

|

�@���ÊJ�n����6�P���ł͂���܂����A���̊�{���O�Ɋ�Â������ʂ𒅎��ɂ����Ă���܂��B

����

�@���q�����ÂɊւ��鑊�k�����́A1��������280���A���Ê��Ґ���154�l�i9���܂Łj�B�Z���n�ʂł́A����101�l�i66%�j�A���O53�l�i34%�j�ł���A���O�̓���́A�ߋE�n��26�l�A��B�E�l���E�����E�����E�֓��E���k�n��27�l�ƑS���ɋy��ł���A�������q����ÃZ���^�[���ڎw���Ă���Ő�[�̍��x�Ȏ��Ö@�ɑ��錧���݂̂Ȃ炸�S�����̊��҂̑傫�������߂ĔF�����Ă���Ƃ���ł��B

�@�܂��A10���ɂ�1���Ǝˌ�����50���ƂȂ�A�����z�肵�Ă�������������܂������A���̂��炵�����Ö@����l�ł������̌����̊F����ɎĂ���������悤�A�K�v�ȑ̐������A�ʒu���ߎ��Ԃ̍X�Ȃ�Z�k����u�̉ғ����Ԃ̉�����}���Ă����K�v������ƍl���Ă���܂��B

�×{��

���R���ӂ�鐼�d���̒n�ɁA�ꌩ���]�[�g�z�e�����v�킹�錚���A������ݓ����ƁA�J���I�Ŗ��邭�A���₩�ȕ��͋C���Y�����r�[�A4���a���̒ʘH���x�b�h�̖������瑋�z���Ɍ�����뉀�A���Â⌟���̍��Ԃ̎U���A�e�j�X�A�C���^�[�l�b�g�����A�r�f�I�ӏ܁A��؍��Ȃǎ��R�ƏΊ炪�ӂꂠ���A�ʂ�����̂���v���C�x�[�g��Ԃ��������邱�Ƃ��ł��A���҂���ɂƂ��čō��̗×{�������邱�Ƃ��ł����Ǝ������Ă���܂��B�܂��A�މ@���ꂽ������A�u���Z�Ȏd���l���̒��ŁA�ō��̎��R�̒��ŗ×{���A���߂Ă̂̃����b�N�X�^�C���܂����v�ƍD�]�̌��t�����������܂����B

�@���E�ւ̏�M

�@��N�u���ۗ��q���V���|�W�E���v���J�Â��A���E�e��������ː����Ð��Ƃ̕������҂��A�M�S�ȋc�_���W�J����܂����B

����A�Y�f�����Â����{����\��ƂȂ��Ă���A7��15���ɂ͒Y�f�����×D��R���̍̑����Ƃ���ł���A�Y�f���̈�ʎ��Â��J�n����ƁA�z�q���ƒY�f���̑o�����g�p���鐢�E���̈�Ë@�ւƂȂ�A�������q����ÃZ���^�[�����E�e���̒��ڂ��W�߂邱�Ƃ͑z���ɓ����܂���B

�@������A�u���������̂Ȃ����������v�{�݂Ƃ��āA���ÑΏێ����̊g��A���Ì��ʂ̍X�Ȃ����ɓw�߂邱�Ƃ͂��Ƃ��A�S���ɗ��q�����Â̌��ʂM���A���q�����Â��w���Â̑I���}�̂ЂƂx�Ƃ��Č����݂̂Ȃ炸�S���̕��X�̊��҂ɉ����邱�Ƃ��ł���悤�A�X�Ȃ�w�͂��d�˂Ă܂��肽���Ǝv���Ă���܂��B

�@���@�H�@��@�ǁ@�v

�@�͂��߂�

�@2002�N���ɗz�q�����Â����F����A����4������z�q�����Â̈�ʐf�Â��J�n���܂����B���Â̑Ώە��ʂ́A�Տ������̎��тɊ�Â��A������A�x����A�̂���A�O���B����Ƃ��Ă��܂����A�����̎��Ê�́A�O�Ȃ��A��ȂȂǂ̐��ƂɎQ�����Ă�����������啔��Ō��߂܂����B�N���A����̑傫���ŏ������Ê�ɊO���ꍇ�́A���l�a�Z���^�[���ɐݒu�������Õ��j������c�ŁA���҂���̋�����]�⎡�Â̑Ó������������A�ŏI�I�Ɏ��Â����邩�ǂ��������߂Ă��܂��B����10�����܂ł�180��߂��Ǘ�̎�����܂������A��s���鍑���̗��q�����Î{�݂Ɣ�ׂ�ƁA���N�x�Ƃ���Ƃ�ł��Ȃ������ł��B

�@��ʐf�Â̓���

�@��p���S�����邱�Ƃ���A��ʐf�Â̊��҂���ł́A�����̕a�C��ǂ��������A�܂��ǂ�������Ă�����������悤�ł��B���f�������@���ɁA�����A�ȉ��̂悤�Ȑ�����v���܂��B1�j���Z���^�[�́A���q�����Âɓ��������a�@�Ȃ̂ŁA���ÑO�⎡�Ì�̌����͏Љ�ł��Ē����܂��B2�j���q�����Âɂ́A�z�q�����ƒY�f�C�I�������Â�2��ނ�����܂��B3�j���Â̊T���B�ȏ�̐����̌�A1�T�Ԃ̎��Ï����̓��@�����Ă��������܂��B���̊ԂɁA�S���ォ��̏ڍׂȕa�C�⎡�Ö@�̐����A�Ō�t�A���ː��Z�t����̕⑫�����̌�A���ӂ�����Ŏ��Â��s���܂��B���ÊJ�n��́A�ʉ@���\�ł��B

�@���S�Ő��m�Ȏ���

�@���S�Ȏ��Â����邽�߂̃V�X�e���Z���^�[�ł͍��グ�Ă��܂��B1�j���Ìv��F���Â̐��ł����t���A�ӔC�������Ď��Ìv������܂��B2�j�J���t�@�����X�F�����A���Ìv��̑Ó����ɂ��āA��t�A���ː��Z�t�A��w�����m�A�Ō�t�Q���ŃJ���t�@�����X�����A�Ó��ł���A�������F���܂��B3�j���Ìv��̓]���F�J���t�@�����X�ŏ��F���ꂽ���Ìv��́A�R���s���[�^�ɂ��A�a�@�����玡�Ó��ɓ]������܂��B�����A�]���̊m�F��������Z�p�҂��s���Ă��܂��B4�j�V������F�����A���ÏI����A������Z�p�҂ɂ���āA���ׂĂ̐V���̎��Ð��ʂ𐅃t�@���g���ő��肵�A�Ǝː��ʂ̑���l�����肵�܂��B�������ː��Z�t���ă`�F�b�N���Ă��܂��B5�j�W������F�����A���ÊJ�n�O��6������A�����̉�����̏o�͒l�𑪒肵�A�V���̑���l�������Ð��ʂ����肵�܂��B��������ː��Z�t���ă`�F�b�N���܂��B6�j���Ò��O�̐��ʕ�F��C���Ȃǂɂ��A�����ɐ��ʂ�����K�v������A�S�Ꭱ�Ò��O�ɕ��ː��Z�t���s���Ă��܂��B7�j���ÁF���Â���Ƃ�����ː��Z�t���ӔC�������čs���܂��B

���̂悤�ȃV�X�e�����ł��Ă���A�V�C�������Ă��ǂ��Ă��A������̏�Ԃ��ǂ̂悤�ł����Ă��A���������ʂ𐳂����Ǝ˂ł���悤�ɂ��܂����B

�@�`�[�����

�@���Z���^�[�ł́A�`�[����ÂŎ��Â��s���Ă��܂����A���̍��{�͏��̋��L���ł��B���̂��߁A�d�q�J���e���g�p���A�����J���t�@�����X�����Ă��܂��B���̋��L��i�߂邱�Ƃɂ��A���R�Ƀ`�[����Â��o���オ���Ă��܂��B

�@�R���{���[�V����

�@�ǂ���Â̂��߂ɂ́A��ÃT�C�h�����ł͂ł��܂���B���҂����u���[�J�[�Ƃ̃R���{���[�V�������K�v�ɂȂ�܂��B��������5���ɂ́A���u���~�܂�܂������A10���̕��i����Ȃ鑕�u�̂�����1�̕��i���A���ɂ��e���ʼn��Ă��܂����B���[�J�[�̐v���ȑΉ��ŁA�����Ԍ�ɕ������܂������A���̎��Â���x���̎��ÂƂȂ�܂����B���҂���̋��͂̉��ɁA���Â��ł��܂������A�܂��ɃR���{���[�V�����ł���Ǝ������܂����B�]���A��ÃT�C�h�����ŁA��Ẩ��P��i�߂Ă��܂������A���x�Ȉ�ÂɂȂ�Ȃ�قǁA���҂����[�J�[�ȂǁA���̈�ÂɊW����������̋��͂��K�v�ɂȂ�܂��B

�@�y��������

�@���Z���^�[�ł̎��ẤA�ɂ݂��Ȃ��y�Ȏ��Âł��B���銳�҂��A��X�́A�Վ҂ł���ƌ����܂������A���̒ʂ�ł��B����͊��҂��A���a����̂ɁA�Վ҂���́A���a�����ɓ��퐶���̉�����ł����邱�Ƃɂ��܂��B4������̓��@���҂�������Ă���ƁA��؍��́A�t����n�܂荡�������Ă��܂����A���̑��A�S���t�A�n�C�L���O�A�e�j�X�Ƃ��낢��Ȋy���݂������Ȃ��玡�Â��Ă����܂��B�܂��A�V�������@���ꂽ���Ɋ��҂���̗���ŗ��q�����Â�������Ă��������A��ÃX�^�b�t�ɂƂ��Ă����ȏ����ƂȂ��Ă��܂��B

�@������

�@���Z���^�[�̈�ẤA�����ȃX�^�[�g���A�]���Ƃ͈Ⴄ���邢���Â���������Ă��܂��B��ÃX�^�b�t�́A�C���������߁A���҂���A���[�J�[�Ƃ̃R���{���[�V������i�߂邱�ƂŁA��������ǂ���Â�ڎw���Ă��������ƍl���Ă���܂��B

�z�q�����Â̈�ʐf�ÊJ�n���N�Ԃ̌���

���ː��Ȓ��@���@��@���@�Y

�@2003�N4������z�q�����Â̈�ʐf�Â��n�܂�܂����B���Â̑Ώۂ͓��A�x�A�́A�O���B�̌��ǂ�����ᇂł��B�x�E�̂Ɋւ��Ă͌Ǘ����̓]�ڂ�������ÑΏۂɂ��Ă��܂��B�X�̎����ɑ���K���⎡�Â̏ڍׁA���ÊJ�n�܂ł̎葱���ɂ��ẮA�O���̃j���[�X���^�[�ⓖ�Z���^�[�̃z�[���y�[�W���������������B�����ł͂��̔��N�Ԃŗz�q�����Â������҂���̔w�i�A���Ì�̌o�ߊώ@�̌���ɂ����Љ�����܂��B

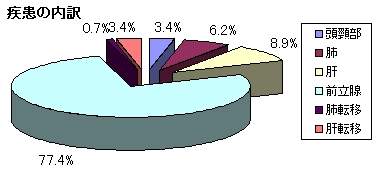

���ǂ̂悤�Ȋ��҂����Â��Ă���̂��H

�@4������9���܂ł�146���̊��҂���ɗz�q�����Â��s���܂����B�����̓���ł͑O���B����113���i77.4%�j�Ƒ唼���߁A�����Ŋ̂���13���A�x����9���A���z������5���A�̓]��5���A�x�]��1���ł����B�O���B���������ߒj�����命��(93%)���߂Ă��邱�Ƃ������ł��B�܂��N���40����89�܂łɕ��z���A����70�ł����B�z�q�����Â͍���҂ɗD�������Âł��邱�Ƃ��M���܂��B �@4������9���܂ł�146���̊��҂���ɗz�q�����Â��s���܂����B�����̓���ł͑O���B����113���i77.4%�j�Ƒ唼���߁A�����Ŋ̂���13���A�x����9���A���z������5���A�̓]��5���A�x�]��1���ł����B�O���B���������ߒj�����命��(93%)���߂Ă��邱�Ƃ������ł��B�܂��N���40����89�܂łɕ��z���A����70�ł����B�z�q�����Â͍���҂ɗD�������Âł��邱�Ƃ��M���܂��B

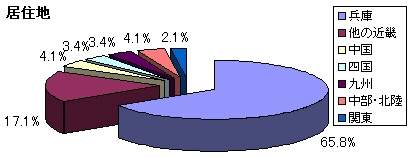

�@���҂���̋��Z�n�͕��Ɍ����ł�������2/3�ł����B�ߋE�n���ݏZ�҂�8���ȏ���߂܂����A����A��2���̊��҂���͊֓������B�܂ōL���������炱���Ă��܂��B���Ê��Ԃ͍ŒZ�̔x�E�̓]�ڊ�2�T�Ԃ���ł����ɂ��̂�����O���B����8�T�Ԃ܂Ŏ����̎�ނňقȂ�܂����A�S�o�߂�ʂ��āA�O���ʉ@�Ŏ��Â��ꂽ���҂����39��(27%)�ŁA�����͑�ォ��ʉ@����Ă������������܂��B�܂����@���Â̊��҂�����A���Â̖����T���͑唼���O������Ă��܂��B���̂悤�ɗz�q�����Â͎��Ò����̂ɑ傫�ȕ��S�������炸�A���i�̐������ێ������܂��Â����܂��B �@���҂���̋��Z�n�͕��Ɍ����ł�������2/3�ł����B�ߋE�n���ݏZ�҂�8���ȏ���߂܂����A����A��2���̊��҂���͊֓������B�܂ōL���������炱���Ă��܂��B���Ê��Ԃ͍ŒZ�̔x�E�̓]�ڊ�2�T�Ԃ���ł����ɂ��̂�����O���B����8�T�Ԃ܂Ŏ����̎�ނňقȂ�܂����A�S�o�߂�ʂ��āA�O���ʉ@�Ŏ��Â��ꂽ���҂����39��(27%)�ŁA�����͑�ォ��ʉ@����Ă������������܂��B�܂����@���Â̊��҂�����A���Â̖����T���͑唼���O������Ă��܂��B���̂悤�ɗz�q�����Â͎��Ò����̂ɑ傫�ȕ��S�������炸�A���i�̐������ێ������܂��Â����܂��B

�����@���@�͂Ȃɂ��H

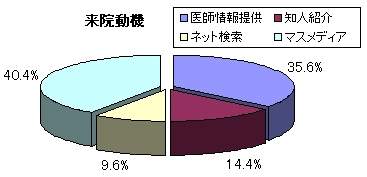

�@���q�����Â͐V�������Ö@�ł��B���q�����Â����m��ɂȂ������R���݂Č��܂��ƁA�V���A�e���r�A���W�I�Ȃǂ̃}�X���f�B�A��4���Ƒ����A�����ň�t�̏��������܂��B�m�l�Љ�̒��ł́A���q�����Â���ꂽ���҂���̏Љ����������܂��B�C���^�[�l�b�g�ŏ�������ϋɓI�Ɏ��W���āA���@�������������Ă��Ă���͍̂ŋ߂̏�Љ�f���������ł��B

�����҃J���e�i�����̃J���e�j�ƌo�ߊώ@�ɂ���

�@���Â̏ꍇ�A���Â�������5�N����10�N�Ԃ͏����Ɍo�߂��Ă��邩�ǂ����A�����`�F�b�N���邱�Ƃ��̗v�ł��B���Z���^�[�̎��Ì���o�ߊώ@�͌����ɍs���܂��B�������ꏊ���s�S���痣��A���҂���͑S�����痈�@�����Ƃ����������܂��̂ŁA��{�I�ɂ͓��Z���^�[�ւ̒����f�͏ȗ����A���ʂ̌`�ōs���܂��B���Ȃ킿�A���ׂĂ̌����͏Љ�̕a�@�ōs���Ă��������A���ÏI�����ɂ��n�����銳�҃J���e�i���Ó��e�⌟�����ʂ��ʐ^���܂߂Čo�߂�ǂ��ċL�^�������́F�����̃J���e�j�ƂƂ��ɗX�����Ă��������A�����Ŋ��҃J���e���X�V���ĕԑ����܂��B���݁A���Љ�̑��v82�a�@�̐搶���ƁA���Ì�̋����f�Â������Ă��������Ă���A���ׂĂ̊��҂���A�������������Ă��܂��B���̏����Č�������\���グ�܂��B

�@��<��@>�Ɋw��

��Õ����ː��ȁ@��C���ː��Z�t

�{�@��@��@��

�@4��7���A�z�q�����Â̖{�i�ғ����n�܂����B2�N�Ԃ̈�×p��\���̂��߂̗Տ��������z���Ă̊J�n�ɑ傫�Ȋ������o�����B���u��10���_�ȏ�̃p�[�c����\������b�q������̃O�����h�ʐςɕC�G����L����L����B�a�@�̒��Ɉ�Ë@�킪����Ƃ������ł��Ȃ��T�O�����Ƃ��ȒP�ɕ����A���u�̂��߂̌�����v���A���̕nj��͍ő��3.5���ƂȂ�B�c�����s�̃l�b�g���[�N�Ō��ꂽ�V�X�e�����A���m�ɘA�g���Ď��Ð��x���x���Ă���B�����ɂ͖ڂɌ����Ȃ��l�Ɛl�̃l�b�g���[�N���m���ɑ��݂��Ă���B���̋K�͂��܂��z������B

�@8��50���A���Ãz�[���ɂ͕��ː��Z�t�A�����Z�t�A������Z�p�҂��W�܂�B���̎��Ԃ܂łɑ��u�̗����グ�A�_���A�W������A���ʊm�F���e�Z�t�̋��͂̂��ƏI�����Ă���B����ł͂P���̎��×\�萔�A���n�[�T���A�V���ґ���A�J���t�@�����X�ł̏��F�̐����m�F���A�Ǝˌn�Ɖ�����n�̏�Ԑ����A���_�������B���̒����3�N�ڂ��}���Ă���B���e�͕ς��Ȃ��A����NJ�Ԃ�͑傫���ς���Ă���B���q�����ÂɈӗ~�����Ⴂ�Z�t�A�Z�p�҂����������Ƃ͗��������B�o�Ȃ��Ȃ��Ȃ����l�����u�ێ�̋Z�p�҂Ƃ��čT���Ă���Ă���B���ÊJ�n���l�̃l�b�g���[�N����n�܂��Ă���B

�@1�����Ð�40����ڕW�Ƃ��ĊJ�n���A5��21����40���ɓ��B���邱�Ƃ��ł����B���Ì����̌��オ��X�ɉۂ���ꂽ�Ӗ��ł��邱�Ƃ́A���u�����グ�̎������獇�����t�̂悤�ɌJ��Ԃ��Ă��Ă���B�@��̔\�͂��ő�����������߂̉��P����l�����B�R�[�X��ؑւ��鎞�Ԃ������A�Z���ԂɈʒu���߂��I�����Ă��Ǝˑ҂����Ԃ����������B������Z�p�҂̔M�ӂɂ����5���ȏォ��������ւ����Ԃ�2����ɒZ�k�ł����B���Â̏����𐮂��Ă����5���̑҂����Ԃ́A���Î��Ԃ̉����͂��Ƃ��Œ肳�ꂽ���҂���ɂ͔{�ɂ��������鎞�Ԃł���B����ɏƎˌn�Z�p�҂����Â̐i�s���Ď����A�I���ԋ߂̎��Î������ɂ߂ăR�[�X��ւ��w����������Z�p�҂֏o���Ƃ����A�g���s���Ă���B

���Î��ł̋Z�t2���́A�����ē�����������邱�ƂȂ��ʒu���߂��玡�Âւƍ�Ƃ�i�߂Ă����B���҂���̌Œ���@�͎��ׂ����L�ڂ��ꂽ���x�������Ƃɍs���A���ԒZ�k�Ɛ��x�𗼗��������B���Ï����L�ڂ����e�b�N�t�@�C���͐����Ō��ʓI�Ȏ����ƂȂ��Ă���B�l�X�Ȏ��Î��ԒZ�k���ւ̎��g���́A2�N�Ԃ̗Տ������̒��ŁA���u�Ɗւ��Ȃ�����グ�Ă����B���u������A�����ɐl�̎�ƒm�b�������邱�ƂŁA���u�\�͂����܂邱�Ƃ���X�͊w��ł����B

�@1�����Ð���40���ɒB���Ă���4�������50���̎��Ì������N���A���邱�Ƃ��ł����B���̎��т͉���荑���ŗ��q�����Â����{���Ă���W�҂����ł���Ă���B����ǂ���Ō��E�ł͂Ȃ��͂��A�܂��m�b���o���Ă������Ƃ�����Ɗm�M����B

���u�������獡�܂ł��q��Ăƒu�������Ă݂�Ɩ��ɔ[���ł���B24���ԑ̐��ŏ�Q���C�Ɏ��g�������������B�悤�₭�悿�悿�������o���鎞���ƂȂ����̂��A���l�����̂���]������ɂ͂܂����Ԃ��K�v�ł���B���u�Ɏ肪�����邱�ƁA����͑O�Ԃ�Ȃ�����Ă���̏�ł���B4�������Ɋ���o�������Â��A����6������2�x�̃_�E���Ɍ�����ꂽ�B��Q���̑Ή��̒��ŁA���u�͌̏Ⴗ����̂Ɨ��������X�ƁA��[�Z�p�̌����ł��鑕�u���̏Ⴗ��킯���Ȃ��Ǝv���銳�҂���Ƃ̈ӎ��̈Ⴂ��Ɋ������B��Q����������Ɠ����ɁA�Z�t�̋Ɩ��͘A�������W�ɐ�ւ��B�O�����҂���ւ̘A���A�W�����ւ̘A���A��Q�����̗\�z���Ԃ̔��f�ȂǒZ���Ԃɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����X�Ƃ���B�@��Ɗ�@�̊Ǘ������҂���Ƃ̐M���W�����肷��B��Q���͗Ⴆ�悤�̂Ȃ��ْ������o����B���������̂悤�ȏł��A��X�̈�̊�����Ɋ����邱�Ƃ��ł���B���u���u�ĂđΛ���������푤�ƏƎˌn���̃X�^�b�t���A���������Ɍ����ďu���ɍ�Ƃ��X�^�[�g�����Ă����B�ڂɌ����Ȃ��l�b�g���[�N�Ōq�����Ă��邱�Ƃ�������B�y���Ǝv����Q�����͏d��������A����͎��Ԃ�������Ǝv����Q���Z���Ԃɕ���������ƌ����Ȃ܂łɊ��҂𗠐鑕�u�ł���B��͂��[�Z�p�̑��u���̏Ⴕ�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��銳�҂���̈ӌ����������Ǝv���B�v��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɑ��u�̕ێ�Ɠ_�����������A��Q�̔����h�~�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������܂��l�Ɛl�Ƃ̍�Ƃł���B

���u�ɂ���ĉ������v����������A����������A��肵�Ă����B��@�ɂ���āA�ڋ��̓������������A�A�ъ����������肵�Ă����B�@��ɂ���Ċw�Ԃ��Ƃ͑����A�w���Ƃ������ƂŁA���S�ō����x�̎��Â���葽���̕��ɎĒ�����Ǝv���Ă���B

��ʐf�ÊJ�n����7������������

�Ō�Ȓ��@�ځ@���@���@�q

2�N�Ԃ̎������I���A��ʐf�ÊJ�n�ƂȂ�������15�N4��1����2���̊��҂�����}�����B���̊�10�����܂ł�178���̊��҂��}���A�ʉ@���Ê��҂��܂�125�������Â��I�����ꂽ�B�Ō�t�ɂƂ��đމ@���ɁA���҂���₻�̉Ƒ�������������銳�҂���̏Ί炪���������ꂵ���B�H����̒��މ@�����������ւ܂Ō�����ɏo��ꂽ���҂���́u���@�̎��́A�����ɂ��������Ă������E�E�v�Ƃ̌��t�ɁA�ɂ͉����Ɛq�˂Ă݂��B����ƍ��m���ꂽ�V���b�N�A�{���Ɏ���̂��H�@���q���Ƃ͉����낤�H�@����p�͏��Ȃ��ƕ��������ꂵ���Ȃ��̂��H�@�]�ڂ���̂ł͂Ȃ����H�@�Ƒ��̐����́E�E�A�V�������ɑ���ْ��@�����E�E�B

���҂���͏Љ�a�@�Ŋ��ɂ��m������Ă���A���痱�q�����ÂƂ����V�������Ö@��I�����ē��@�����B

�ߍ��A�u�C���t�H�[���h�R���Z���g�v�u�Տ��ϗ��v�Ƃ�������悭�g�p���邪�A�����́u���Ȍ���̌����v������ɂ���B�Ō�Ȃ́u���҂̈�Âɑ��鎩�Ȍ���ւ̎x���ƂƂ��ɁA���Ȃ̑I�����ǂ������Ǝv���錋�ʂ�������悤�ȊŌ쉇���v����邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă���B

���A���҂���͎��ÏI����A�Љ�a�@�ɒʉ@���o�ߊώ@���邱�ƂɂȂ��Ă���B�Љ�a�@�̊Ō�t�Ɏ��Ìo�ߓ�������A���҂��p�������Ō삪����悤�x�����邱�Ƃ�������1�ł���B���Ì������T�o�C�o�[�Ƃ��ĐϋɓI�ɐ����ł���悤�A�Z���t�P�A�\�͌���ւ̎x�������@���Ԓ��̊Ō�̖����ł���B

���Z���^�[�ł́A���҂����ÂɎ�̓I�ɎQ���ł���悤���җp�N���j�J���p�X���쐬���g�����h�Ɩ��Â��ē��@����n���Ă���B�\�������}�������A�ώ@���ړ���\�L�����҂��g���`�F�b�N�ł��A�����Ìo�߂ɉ����Ċ��҂Ƌ��ɖڕW�������]�����Ă���B���{�V���[�Y��_�Q�A�s�̌�b�q���ɋA���Ă�3��ڂ̗����A���҂́g�����h�̃t�F�C�X�X�P�[���̗��ɂ́g�j�R�j�R�}�[�N5�h������ł����B

���Z���^�[�̊��҂���́A����̕a�C����e���A�܂����Ԃɂ͂��܂�m���Ă��Ȃ����q�����Â��A�C���^�[�l�b�g���Œ��ׂĎ��Ö@�����Ȍ��肷�铙�A�m���A���_�I�A�o�ϓI�A���Ǐ�Ƃ��Ă��������Ă���l�������B���������m���邱�Ƃ͂��̐l�̐l���ς�ς��邱�Ƃł�����B�傫�ȎЉ�I�����ƐӔC��S���Ď��Ȃ̌��N���ڂ݂邱�Ƃ��Ȃ����������̊��҂��A�A�K���X�N�E�v���|���X�E�T���̓�p�E�j���E�C���E�E�E�����ԑ�֗Ö@����@�O�ɑ̌����Ă���B

�܂��A���銳�҂���́u���m�������ł��A�Ȃ�������莩���ł������قǕ��R�Ƃ��Ă����B��e���Ă������ł����̂ɍ��Ȃ��܂��o��̂��낤�v�Ɠ��@�̖�Ō�t�ɋC������f�I�����B���҂���̎v���͐[���B

���@1�Ԗڂ̊��҂���g�Ί�Ɛ������ƗD�����ɕ�܂�āh�Ƒ肵�����莆�����B�u�Ō�t����E�E�E���悭�Â������₩�ȓ��X���E�E�v�Ƃ������B�u���悭�Â���v�B�����Ō�t�����̒��Ŋ��҂��璸�����͂��߂Ă̌��t�ł������B���Ȃd���A�������A��e�����W�ŏ��߂Ē��悭�Â��邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�S�Ɏc�錾�t�ł������B

���悭�Â��A�Â�����W���z����悤�Ō�t�ꓯ�A���I�m���E�Z�p�̌���Ƌ��ɁA���{�����ߐl�Ԑ����Ă��������B

�@�@�@ �@�@�@

�u�e�j�X�N���u�v�����L

2�����R�[�X���@���ҋL�@77�ˁ@�j

�V�{�~�n�̈�p���߂铖�Z���^�[�́A�g�t���������H�����Ȃ�ł���B

�@�����{����ւ�ݔ��́A�N�����T���t����]�̗l�q�B�����������R�ƒ��ߑ�I��Ðݔ��̒��ɁA�����̃X�|�[�c�{�݂�����̂ɋ������B�f���炵���e�j�X�R�[�g�ł���B���p���Љ�悤�B

�ꌩ�����̂悤�ȎŐ���V�����A�g�t�̖X�Ɉ͂܂�āA�l�H�ł̃O���[���Ɣ������ڂɂ��݂�e�j�X�R�[�g�ł���B�r���ɂ����x�̔z�����Ȃ���A�J���̗��܂邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�����ł��悢��̐S�̃v���[���[�̓o��ł��邪�A�Ώێ҂͑S��1�`2�P���̎��Â̂��ߓ��@���̊��҂̏W�c�ŁA50�Έȏ�̍���҂������B1�l�ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ő����T�����Ƃ���A�S���̑f�l�Ȃ�����C�́A�������@�A���a�̖^����������B

�����A�莝���̃��P�b�g�A���Ã{�[���ŃR�[�g�ɏo��B�v���Ԃ�ŐS�����B������싅�̌o�������艽�Ƃ����P�b�g�ɓ�����B2�l�̎p�����āA1�l�A2�l�Ɠ��D�҂������A�����܂����l�̃O���[�v�ƂȂ�B

|

| �����̒��A�����e�j�X�iAM6�F30�`�j |

�����͏㋉�҂�N���ƘV���̎��̂݁B���͎Ⴂ���̌o���ҁB���������\��B�������A�����Q�[�����ł���̂Ƀr�b�N���B

���Â̓s���������đ������D�s���Ƃ������ƂŁA�ߑO6���������1��ځA�ߌ�4�������2��ڂŁA1��2��\�B

�@���S�҂��₳�����J�o�[���A�㋉�ғ��m�͋��͂ɑł������B�K���ɂ��݂������������Ȃ���y���������邱�Ƃ��ł��āA�������ɃR�[�g��26��𐔂���B���Ȃ݂ɂ��̊Ԏ��É�21����I���������B

1��30���O��̏Ǝˎ��Â������ƁA�S�����퐶���Ɖ���ς��Ȃ��߂��������ł���B�ނ���10�������̐���8���ԑO��A3�H�̐H���Ǘ��A���N�Ǘ��́A����Ƃ���C�̈�t�̐搶�ƊŌ�t����̎�����`�F�b�N�ŗǍD�ɕۂ���Ă���B

�@2�P�����ÃR�[�X�̏ꍇ�A�N���������g�ݍ��܂�c���Ƃ��돭�Ȃ����A���[�R�[�g�ɏo�Đ��l�̒��ԂƃR�[�g�����Ƒ�����^�b�v�����𗬂��B���̂���₩���͊i�ʁB1�������̏o��V�����[�̃T�[�r�X�A���K�őS�Đ\�����Ȃ��B���ӁA���ӁB

���AO.B��i���́j�̘b���ꕔ�ɂ͏o�Ă��āA���X���n�ɏW�����Ă��̌�̌��N���m���ߍ����A���������߂������A���̂��Ƃ͌�p�҂̔��f��҂������B�i��L�j

�V�����V�X�e���i�N�b�N�`���j�̓����ɂ��H���T�[�r�X

������Ё@���ăN�b�N�_��

�@���Ђ͌������q����ÃZ���^�[������13�N5�����獡�N4���ɖ{�ғ��ɂȂ������݂܂ŐH���T�[�r�X�ʂ�S�������Ă��������Ă��܂��B

�H���ɂ�����A�����ł͏��߂ẴN�b�N�`���V�X�e���iISO9001�F�؎����j���������Ă��������܂����B

�N�b�N�`�����i�ɂ��Ă͖{�Ђ�����܂��_�ˎs���̃Z���g�����L�b�`�����T2��̔z���őΉ����Ă��܂��B���i�ɂ��܂��Ă͐��������5���ԑΉ����o���܂��B

�܂��A�T�e���C�g�L�b�`���ɂ����܂��Ă��ꕔ�A���������Ă��܂��B

�N�b�N�`���̓����ƌ��n�����̐V�N�����\�ɔ������A���җl�ւ̃T�[�r�X�A�b�v��S�|����ƂƂ��ɁA���җl�S�����H���i�H�ł���܂��̂ŃR�~�j���P�[�V�������Ƃ�Ȃ���y�����H�����Ԃ��߂����Ă��������a�@�̎�|�ɏ����ł��𗧂ĂƎv���Ă��܂��B

�H�����e�ɂ܂��Ă͌�1��̍s���H�̎��{���A�n����Y�̗K�ۂ̎������߂�Ȃǂ������ꂽ��A��l�p����g�p�����悹��E�Ύ��E���ǂ��E�p���o�C�L���O�������{���A��ύD�]��Ղ��܂����B

��������Ђ̊�Ɨ��O�ł���܂��u�H���͈��v�̂��Ɛ^�S�̂��������Ƒ��I�ȐH����ł��܂��悤�Ј��ꓯ�S�|���Ă���܂��B

|

|

| �� |

�p���o�C�L���O |

��1��a�@�^�c���b����J��

�@�a�@�^�c�ɓ������āA�����̑��l�Ȉӌ������߁A�����̈�Ãj�[�Y��I�m�ɔ��f������ׂɁA��P��a�@�^�c���b��J�Â���A�����ȋc�_�����킳��܂����B

| �J���� |

����15�N8��6���i���j |

|

15��15���`17��15�� |

|

��ȓ��e |

|

�����b��̉�c�̌��J�ɂ���

�����Ƃ��Č��J���鎖������

�����q�����×��̕ی��K�p�ɂ���

�@���ҕ��S�y���̂��߁A�ی��f�Âւ̑����ڍs�ɂ��ĊW�@�ւցA�v�]���ׂ��ł���B

���������l�a�Z���^�[�Ƃ̘A�g�ɂ���

�@���݁A�������l�a�Z���^�[�Ɂu���ː���Î��v��ݒu���A���q�����Â̎�t�����Ƃ��ė��q�����Ê�̓K������A���q����Ñ��k���s���Ă��邪�A�����I�ɂ͐��l�a�Z���^�[��ʂ��Ȃ��Ă��A�Ⴆ�ΐ��d���n��̈�Ë@�ւŌ������Ď��Â��Ă��炦��V�X�e���͍l�����Ȃ��̂��B

�����q�����Â̍L�ɂ���

���q�����Â̓K�����ɂ��āA�\���ɍL�Ăق����B���A���b��ψ��Ƃ��Ă��@���ɂ��肢���āA�s���u���������p����PR�����ׂ��ł���B

| �������q����ÃZ���^�[�^�c���b��ψ� |

| ���@�@�� |

���@�E�@���@�� |

| ���@ ���q |

�@�@���Ɍ��Ō싦��@�Ō�Ǘ��Ҏ��i�F��

���ʈψ��i�������������a�@�Ō암���j |

| ���{�@ ��� |

�@�@���Ɍ��A���w�l��@��C���� |

| �Óc�@ �@ �� |

�@�@���Ɍ��A��������@��� |

| ���c�@ ���� |

�@�@���Ɍ��s����@����i����s���j |

| �g��@ �@ �O |

�@�@���Ɍ��V�l�N���u�A����@� |

| 糌��@ ���Y |

�@�@���Ɍ��a�@����@���

�i�ԕ�s���a�@���j |

| ���d�_�m�i |

�@�@�K�یS��t��@�

�i���d�_�a�@���j |

���q������Q&A�@�@

���Ҏ���i����15�N4���`10���j

| 1.������Ґ� |

178���i���ϔN��69.9�ˁj |

| 2.�Z���n�ʓ��� |

���@���@113���i63%�j

���@�O�@65���i37%�j

�i����@�ߋE�n��@34���A�����E�l���E��B�n��@19���A�����n��@8���A�֓��E���k�n��@4���j |

| 3.���ʕʊ��Ґ� |

| �O���B |

137�� |

(77%�j |

| �́@ �� |

20�� |

(11%) |

| �@ �x |

14�� |

(8%) |

| ���� |

7�� |

(4%) |

|

| 4.���̑� |

10�������݂ŏƎ˂��I���������Ґ���125���ł��B |

|