|

���Ɍ������q����ÃZ���^�[

�j���[�X���^�[No.11

July 2000

CONTENTS

I �@������

II�@����̐�����

III�@���C�L

I�u�@�ŐV���Ï��

�u�@�g�s�b�N�X

VI�@���m�点

���Ɍ����������������a�@�njo�c��

�i�������q�����ÃZ���^�[�������j

I �@������

-

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������) �@�@

�劲�i���u�S���j�@�@�@��@���@�j

�w���E���A�z�q����ђY�f�r�[���̉����E���o���ɐ���

- ���Ɍ������q�����ÃZ���^�[�ł́A�z�q���y�ђY�f����p���Ă���̕��ː����Â��s�����q�����Ñ��u�̌��݂�i�߂Ă��܂����B

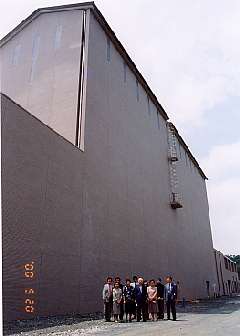

�Z���^�[�͕��Ɍ��K�یS�V�{���Ɉʒu���A���̑��u�͗אڂ����^���ˌ��{��SPring-�W�ƂƂ��ɔd���Ȋw�����s�s�̒��j�I������{�݂ł�����܂��B

���q�����ÃZ���^�[�ɂ�5.9�����̕~�n�ɁA�n��S�K���Ėʐ�12,000�u�̏Ǝˎ��Ó��ƁA50���̓��@���ƂQ�K���Ă̖{�قƂ���Ȃ�ʐϖ�4,500�u�̕a�@����z�u���܂��B�}�P�ɂ͂��̗��q�����ÃZ���^�[�̑S�̐}�������܂��B

|

|

|

�}�P�D���q�����ÃZ���^�[

|

�}�Q�D�Ǝˎ��Ó��̓����z�u

|

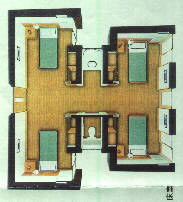

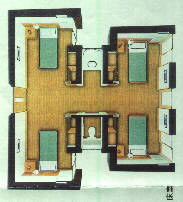

- �}2�ɏƎˎ��Ó��̓����z�u�������܂��B���Ñ��u�����핔���̍\���v�f�Ƃ��āA

�i�P�j10GHz��ECR�C�I����2���200MHz��RFQ���C�i�b�N�y�уA���o�����C�i�b�N�Ƃ���Ȃ�O�i�i���^�j������ł�����ˊ�n�A

�i�Q�j�������ł��钼�a��30m�̃V���N���g�����A

�i�R�j�e���ÏƎˎ��Ƀr�[����A�������z���鍂�G�l���M�[�r�[���A���n�A

�i�S�j�Ǝˎ����z�u����Ă��܂��B

- �O�i������ł́A�j�q����TMeV�̃G�l���M�[�ɂ܂ʼn�������܂��B����͌����̖�10���̑����ɑ������܂��B

�V���N���g�����ł͒Y�f���̏ꍇ�j�q����320MeV�̃G�l���M�[�ɂ܂ʼn�������܂��B����͌����̖�67���̑����ɑ������܂��B

�Ǝˎ��Ƃ��ẮA�Y�f���A�z�q���Ǝ˂̗����ɑΉ�����45�x�ߏƎˎ��A�����E�����Ǝˎ��A���Ǝ˖쐅���Ǝˎ��̊e���ÏƎˎ��A�����E���������Ǝ˗p�̊J���Ǝˎ�����їz�q�����ÏƎː��̃K���g���[�Ǝˎ�2�����z�u����Ă��܂��B

�����퐧�䎺�A���Ñ��쎺�A���҃��r�[�y�щ�����p�d�����͂��̎���ɔz�u����Ă��܂��B

�z�q���A�Y�f���̑��ɊJ���Ǝ˗p�Ƃ���He�����g�p���邱�Ƃ��ł��܂��B

- ��N11������͓��ˊ�n�̃r�[���������J�n���܂����B

���N2���ɂ͉Ȋw�Z�p���ɂ����ˊ�n�́i���ː��Օ��\�͂Ɋւ���j���ː����S��������ю������n�E�e�Ǝˎ��́i���ގ��Ǘ��y�уC���^�[���b�N�Ɋւ���j�{�������A���̋��ʒm��3������V���N���g�����̃r�[���������J�n���܂����B

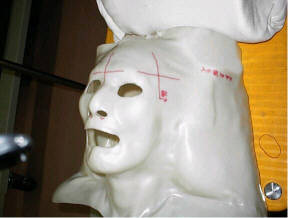

�}�R�ɂ͎������̎ʐ^�������܂��B

�r�[���O�����Ȃ��Ď���O�����������邽�߂̕Ό��d���A�r�[�������������郌���Y�̖�����������4�ɓd���A�^��_�N�g�Ȃǂ��ʂ��Ă��܂��B�ʐ^�̍����ɂ́A���G�l���M�[�r�[���A���n��1�����������܂��B

-

|

|

|

�}�R�D�V���N���g�����i�������j

|

�}�S.�V���N���g�����r�[���̊ϑ�

|

- �V���N���g�����̃r�[�������͈ȉ��̎菇�Ői�߂܂��B

�P�j���ˊ�n����̃r�[���i���q���j���A�V���N���g�����ɓ������˂��āA�V���N���g�����̃����O����P��Ȃ������������V���O���^�[�����ˁA

�Q�j����Ƀ����O��̃r�[���̎��������������}���`�^�[�����ˁA

�R�j�����g�d���ɂ������̏����Ƃ��āA�r�[���������g�d���ɓ��������鍂���g�ߊl�A

�S�j�V���N���g�����̓d���Γd���̑����ɓ������ăr�[���G�l���M�[�������čs�������g�����A

�T�j����̃G�l���M�[�܂ʼn���������̃V���N���g��������̃r�[����o���B

�܂�He�r�[����p���Ĉȏ�̎菇�������ʂ�i�߂čs���A��R�T�Ԏ�Ńr�[����o���ɂ܂ł������܂����B

���̌�́A���G�l���M�[�r�[���A���n�̊e�R�[�X�ł̗A���������s���Ȃ���A�r�[�����ˁA�����A��o���̌��������コ���钲���𑱂��܂����B

�T���̘A�x�O�ɂ́A80���ȏ�̃r�[����o���������������A�v�������r�[�����x�����邱�Ƃ��ł��܂����B�A�x��������́A�z�q�r�[���A�Y�f�r�[���̒����������i�߂čs���U�����{�ɂ͂��ׂẴr�[���ɂ��ĂW�O���ȏ�̃r�[����o�������Ɨv���r�[�����x���������܂����B

���̊ԁA�U������͊e�Ǝˎ��ɂ��r�[�������āA���ʌv���̑��̏Ǝˌn�@��̓��쎎�����s���ǍD�Ȍ��ʂĂ��܂��B

�}�S�ɂ̓V���N���g�����r�[���̃I�V���E�X�R�[�v�ɂ��ϑ����ʂ������܂��B

- �@1�ԏ�̐��͕Ό��d���̗㎥�d����\���܂��B�Ⴂ�d���l�̎��_�i������t���b�g�E�x�[�X�e�a�Ƃ����܂��j�Ńr�[������˂��A�d���Γd���̑����ƂƂ��Ƀr�[������������ăG�l���M�[���������܂��B

�d���Γd���l���オ�肫��Ƃ��̒l�����炭�ێ����܂��B���̊��Ԃ��t���b�g�E�g�b�v�i�e�s�j�ƌ����܂��B

�R�Ԗڂ̐��́A�V���N���g����������r�[���̋��x�i�d���l�j��\���܂��B

�e�a�Ńr�[�������˂����Ɠd���l������r�[���̉����ƂƂ��ɓd���l���������܂��B�e�s�ł̓r�[������o�����ƂƂ��ɓd���l���������ƌ������čs���܂��B

�S�Ԗڂ̐��̓r�[���A���n�̓r���Ŋϑ����ꂽ��o���r�[���̐M���ł��B

���݁A���ː��Օ��Ɋւ�����S�m�F�̂��߂̎��匟���������ɏI�����A�Ȋw�Z�p���ɂ����S�������鏀�����s���Ă��܂��B

�a���̃R���Z�v�g�@�`

������̊��������Ԃ��`

-

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������)�@ �@�@

�劲�i�Ō�S���j�@ �ځ@���@���@�q

- ���Ó��ɂ��ŁA�a�@���̌��ݍH�����P�P�����v�H�ɂނ����悢��}�s�b�`�Ői�݁A���n��K��邽�тɂ��̌`�������炩�ɂȂ��Ă��܂��B

���̓x�A�a���̓����ȂǏڍׂ����܂�܂����̂ł��Љ�܂��B

- �@���ē��{�̕a�@�̖w�ǂ́A�@�\��_����A���Z���ɂ͂قlj����A���Â��F�ʂ̂Ȃ��E���i�ȕa���A�a�@�Ɠ��̏��Ŗ�̏L���͕a�C��鍐���ꂽ���҂�Ƒ��ɁA�܂��܂��̕s���Ƌْ������߂���̂ł����B�@

- �@���Z���^�[�́A���҂̓����Ȃǂ���l�����āA�a���̋��Z���͈�ʕa�@�ɂ��܂��āA����̐�����Ԃɋ߂����Ƃ��]�܂����ƍl���܂��B�ΖL���Ȕd���Ȋw�����s�s�̎��R���Ƃ荞�݁A���K���A���R���A���ɂ��܂��Ăʂ�����̊��������Ԃɂ������ƍl���Ă��܂��B�@

- ���a���́A�����̕ʓ��i�T�O���j�ŁA�����S�A���P�O�A�S�����͂X���B���Â̏ꂩ�痣��A�r���͂���œƗ����Ă��܂��B

-

|

|

| �S�����@�����} |

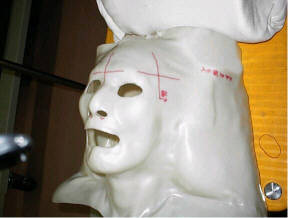

�a���̃��f�� |

- ���v���C�o�V�[���ۂė̌�����a���A�S�����̓x�b�h�����ꂼ��אڂ����v���C�o�V�[���ۂāA�S�Ẵx�b�h������y���߂܂��B

��������̂�����

�a���̔����t���Ƌ�͖ؒ��̎d�グ�ŁA�_�f�E�z���̐ݔ��͎g�p���Ȃ����͌����Ȃ��悤�ɍH�v����A�_�炩�݂Ɖ����肪�������܂��B

- �S�Ă̕a���ɐ��ʂƃg�C����ݒu�������Z���̍�����Ԃł��B

�����݂̐����Ɍ������Ȃ�����

�①�ɁE�e���r�͊e�a�����ƂɎ��e�X�y�[�X��݂��܂����B�����C�e�B���O�e�[�u����݂��AOA�Ή��[�q��z�u�A�f�X�N���[�N��Ǐ����ł��܂��B

- �����났�̓����E�V�����[

�S�`�T�l����闁���ƃV�����[�����������A�e�P�����ɂ̓��j�b�g�o�X������A��r�I���Ԃ��C�ɂ��邱�ƂȂ������o���܂��B

���𗬂̏�ƂȂ�H��

�a�����ł͂Ȃ��A�����̌�_�ƂȂ�{�݂̒������Ɉʒu���Ă��܂��B

�������Ȃ������@����Ȃ�A�ǂ̂悤�ȋ�Ԃ�]�݂܂����H

���Ɛ鍐���ꂽ���҂���̓��a�̏ꏊ�A�܂��A���Z���^�[�́A���ʂ̂Ƃ��뎩��Ŏ��Ô���܂��B

����Ɍ����������A���ÊŌ�łȂ���Ȃ�܂���B

���҂���ɗ��s�s�ȉ䖝�����v�����A������̊��������ԁA�l�Ɛl�Ƃ̉������Ŋ��҂�����}�������Ǝv���Ă��܂��B

-

�~�}��Ñ̐��ɂ���

-

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������)�@�@�@�@

�卸�i�f�Ï����S���j�@���@��@��@�j

- �@�������q�����ÃZ���^�[(����)�͕��ː��ȒP�Ȃ̂��Ð��a�@�Ƃ��ăX�^�[�g���A�����͌����Ƃ��ė��q�����Âɂ��Љ�A���\�ƍl�����邪�҂����Â̑ΏۂƂ���\��ł���B

�������A���q�����ÂɌ��炸�A����̕��ː����Âł́A���Ƃ��ė\�����ʏd�Ăȋ}����Q���N���蓾�邱�Ƃɉ����A���ǂ̊댯���q�ł���i���A�����A����͐S������]���Ǐ�Q�̊댯���q�Ƃ��d�����Ă���B

�܂��A���N�����珉�V���̂����邪��N��ł́A���A�a�⍂�����A�́E�t��Q�Ȃǂ̊�b������L���Ă��邱�Ƃ������A���ː����Ê��Ԓ��ɂ����̊�b�������������邱�Ƃ͂����Όo�������B�]���āA���Z���^�[�ł���̗��q�����Â��s���ۂɂ́A�Ǝˎ��̂ɂ��}����Q�ƁA����Ƃ͒��ڊW�̂Ȃ������I�ȋ}���S�؍[�ǂ�]�o���Ȃǂ̋~�}�����̗�����z�肵�āA������ׂ��~�}��Ñ̐������Ă����K�v������B

- �@��L�̑z�莾���̂����A���ɂ���Ƃ͒��ڊW�̂Ȃ����x�~�}�����ɑ��鏉���Ώ��Z�p�̏K����ړI�Ƃ��āA����12�N4������6�����܂ł�3�����ԁA���Ɍ����P�H�z��a�Z���^�[�ɂČ��C����@����B

���Z���^�[�͒��j�ƂȂ�z��ȁA�S�����NJO�ȈȊO�ɂ����ȁA�_�o���ȁA�O�ȁA�]�O�ȁA���ː��ȁA�����Ȃ̐f�Â��s���Ă���A�����ɂ͐����Ȃ�3���~���~�}�{�݂ł���B

����̌��C�ł́A�ł��~�}�x�̍����z��Ȃɏ������A�z��ȕa���Ɏ������҂������Ȃ���A�~�}�O���A�W�����Î��A��p���A���Ǒ��e���̊e�����Ŋe�Ȃ̐搶������~�}��Âɂ��Ă̎w�����邱�Ƃ��ł����B

- �@��A�̊��҂̗�������ĉ������������̂́A���҂̉�]�̑����ł���B

�Ⴆ�Ώz��Ȃ̕a������50��+���ł��邪�A1999�N�ɂ�1590�l�̊��҂����@���A����1108���̐S���J�e�[�e���f�f�E���Â��s���Ă���B���ύ݉@�����͖�2�T�Ԃł���A1304�l���y���މ@���A���S��30�l�ɖ����Ȃ��B

�~�}�O���ŐS��~�ɑ��đh�����s�������҂����T�Ԍ�ɂ͕����đމ@����̂�����̂͐V�N�ȋ����ł������B

�}���������nj�Q��A�v���I�s�����ł͈ꍏ�𑈂��������Â��K�v�ł���A�ŏ��̐����Ԃ̑Ή��̗ǂ����������҂̖��Â���B

���̂悤�ȕ����݂̈�Â𐳊m�ɐ��s���邽�߂ɂ͑S��ÃX�^�b�t�̒c�����K�{�ł��邪�A���Z���^�[�ł͏�Έ�A���C�ォ��Ō�w�A�Z�t�A�Տ��H�w�m�Ɏ���܂ŁA�N���e�B�J���E�p�X�ƌĂ��A�\�����킹�ς݂̐f�Ãp�^�[���ɏ���������I�ȃV�X�e�����\���ɐZ�����Ă���̂���ۂɎc�����B

- �@�������q�����ÃZ���^�[(����)���ł́A�J�ݓ����̗\��ł́A�ً}�J����J���E�J����p�͎��{�ł���ɂ͂Ȃ��B

�ً}�̌��Ǒ��e�A���ǂ̌`���p��ǐ��p�ɂ��Ă��A�����I�ɂ͉\�ł��A���ނƐl���̖ʂ�����{�͍���ȏł���B

���x�̋~�}��Â��K�v�Ȏ��Ԃł́A�K�R�I�Ɋ��҂��œK�ȋ~�}��Î{�݂ɋ~�}�ԂŔ������邱�ƂɂȂ邪�A���Ɉꍏ�𑈂��a�Ԃł́A�Z���^�[���ł�������x�̐S�x�h����ً}���������u�Ȃǂ��K�v�ɂȂ�Ǝv����B�ȏ�̓_���A�l�H�ċz���d�C�I���ד���A�����Ǔ������Ȃǂ̍Œ���̈�Î��ނ�����ƂƂ��ɁA��ÃX�^�b�t�ɑ��Ă��ً}���̃N���e�B�J���E�p�X�̐Z����O�ꂵ�����ƍl���Ă���B�ΊO�I�ɂ́A�~�}������ъ��҂̔�����̎{�݂Ƃ̘A���̐����m�����Ă����B

- �@�Ō�ɂȂ�܂������A����̌��C��S�ʓI�ɃT�|�[�g���ĉ��������P�H�z��a�Z���^�[�̏���@���Ȃ�тɎu�c���@���A���k���ƂȂ��ĉ����������ː��Ȃ̍�{�����A�~�}���҂��^��邽�тɃR�[�����ĉ��������]�_�o�O�Ȃ̐�������A�����čŌ�܂Őe�Ɏw�����ĉ��������z��Ȃ̊��J�����E��c�����ȉ��̐搶���ɂ��̏����ĐS���炨��\���グ�܂��B

-

��������Z���^�[���a�@�A���ː���w�����������̌��C���I����

-

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������)�@ �@�@

�卸�i�f�Ï����S���j�@���@�m�o �@�@�@

�Z�p���� �i���j �@ ��\�@���[ �@�@�@

-

- �@

���͂��߂�

- �@���Ɍ������q�����ÃZ���^�[(����)�i�ȉ�Hyogo�j�ł́A�{�ݏv�H�Ɍ����ĉ�����̒�����a�@���̌��݂����X�Ɛi�߂��Ă��܂��B

�����������A�{�N6������̃V���N���g�����̃r�[�������ɖ𗧂Ă邽�߁A4��17����荑������Z���^�[���a�@�A�y�ѕ��ː���w������������2�{�݂Ō��C���܂����̂ŕ��܂��B

- ����������Z���^�[���a�@

(NATIONAL CANCER CENTER HOSPITAL EAST:�ȉ�NCC���j

- �@NCC���ɂ́A����I�������҂ɑ���ɘa�P�A�a���A�܂��z�q�����Â��s�����G�l���M�[��������A���҂������̎��iQuality

Of Life ;QOL�j��I������ɂ������āA���푽�l�Ȏ��ÂƃP�A��ł���{�݂ł����B

���C�������G�l���M�[���́A�a���Ɠ������ŁA���@���҂��y�Ɏ��Î��܂Œʂ���l�ɔz������Ă��܂����B

-

|

|

| NCC���̏��c����@����ذ���Ő��ʑ��蒆 |

�Œ�� |

���G�l���M�[�����̗z�q��������i�T�C�N���g�����j�{�̂ƃr�[���A�������ݒu����Ă�������펺�́AHyogo�i�V���N���g�����j�ɔ�ה��ɃR���p�N�g�ł������A�K���g���[���Ƃ��̋쓮�����͒��a10m�A1�@�̑��d��120t�Ɠr�Q���Ȃ�����ȑ��u�ł����B

�܂��A���Î��͎U�����@�i�Ǝ˖�T�C�Y�j�ɈႢ�������]�K���g���[2���A���ʎ��×p�̐����Œ�1���ŁA�l�X�Ȏ����ɑΉ��ł���悤�ɂ��ꂼ��̕����ɓ������������v����Ă��܂����B�K���g���[���ł͐�Ԃ̃L���^�s���̂悤�ȍ\���������A�K���g���[����]���Ă�������ɕ��ʂŁA��ԓI�ɂ���ύL�����ː���Ə]���҂̎��Ñ�ւ̃A�N�Z�X���e�Ղł����B

�ʒu�ƍ��V�X�e���́A�T�u�g���N�V�����i���t�@�����X�摜�ƃJ�����g�摜�Ƃ̈����Z�j�@��p���P��ʂŎ��o�I�Ɉʒu������m�F�E�v�����܂��B���̕��@�́A����҂ɂƂ��Ĕ��ɕ�����₷�����p�I�ȃV�X�e���ł���Ɗ����܂����B

NCC���ł͗Տ������̍Œ��ł���A���Ґ������Ȃ����Ƃ���A��A�̎��Â̂Ȃ���ɂ��Č��w�o���Ȃ������͔̂��Ɏc�O�ł������A�K���g���[���ÁA�����̃E�H�[�^�[�J�������g�p�������X�̐��ʕ��z�̊m�F��ʒu�ƍ��V�X�e���ȂǁA��XHyogo�ɂƂ��ĎQ�l�ƂȂ�_�������A�L�Ӌ`�Ȍ��C�ł����B

- �����ː���w����������

�iNATIONAL INSTITUTE OF RADIOLOGICAL SCIENCES�F�ȉ�NIRS�j

- �@NIRS�ł́A1994�N6���ɐ��E�ŏ��߂Ĉ�ÖړI�Ō��݂��ꂽ�d���q������iHeavy Ion Medical

Accelerator in Chiba;�ȉ�HIMAC�j��p���āA�d���q���i�Y�f���j�ɂ������×Տ��������J�n����A���ݔN�Ԗ�200����̎��Â��s���Ă��܂��B

HIMAC�͓����ɂQ�߰āi�����{�����j�̃r�[�����g�p�ł��A�ꕔ���Ɍ̏Ⴊ�N�����Ă����Â𒆒f���鎖�̖����l�ɁA����̋@��\��������2�̃V���N���g���������O������Ă��܂����B

�܂��A���Î��͂R������AA���͐����Ǝː�p�AB���͐����E�����Ǝ˂��\�ŁAC���͐����Ǝˎ��ō��ʎ��Â��s����悤�ɐv����Ă��܂����B

NIRS�ł̏d���q�����ẤA�Œ��쐬���玡�ÂɎ���܂Ŗ�10�`14���ԕK�v�ŁA��Ƃ��ו����A��剻����A���ꂼ��̕���ŐE�l�|�@�����e�ł����B

���̉ߒ��́A�܂��A���҂����Ò�����̑̈ʂ��Č��ł���悤�ɌŒ����쐬���܂��B

�����̍쐬���@�ɂ͏ڍׂȃ}�j���A�������݂��A���݂̌^�ɗ��������܂łɂ͗l�X�Ȏ��s���낪�������̂��낤�Ǝv���܂����B

-

���Ɉʒu����CT���B�e������A���Ìv�悪���Ă��܂��B�P�̏Ǝ˖�Ɏ��܂�Ȃ�����d�v�튯�ɋߐڂ����s���`��ᇂɑ��ĕ����̏Ǝ˖���Ȃ����킹��p�b�`�t�B�[���h�Ǝ˖@��p���܂��B���ׁ̈A���Ìv��̓|�[�g���̑����ƕ��G�����x�Ȍv�悪�v������A�n�[�h�E�\�t�g�I�ɉ��ǂ��Ă����K�v���������܂����B

|

|

| NIRS�̋Z�t�̊F���� |

AEC�̊F����@���Ãz�[���ɂ� |

- �@���̌�A���Ó��c�ŏ��F�������Ă���A���߂ă^�[�Q�b�g�̗֊s��\���e���v���[�g��{�[���X�E�R�����[�^���쐬���܂��B

�e���v���[�g�́A�P�|�[�g������R�O���A�{�[���X�E�R�����[�^�ɂ��Ă͂P�쐬����̂ɂP�`�P�T���Ԃ�����A���̏o���オ��͂܂��Ɍ|�p�i�ł����B

�e���v���[�g�쐬��A���n�[�T�����o�Ď��Â��s���܂��B

���n�[�T���́A���Î��̈ʒu���߂ɗp����Q�Ɖ摜��ׂ̂ƂĂ��d�v�Ȍ����ł��B

�ʒu���ߐ��x���}1mm�ȓ��Ƃ������ɃV�r�A�ɐݒ肳��Ă���_�ƁA��l���ςS�|�[�g�̎Q�Ɖ摜�Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�ŁA���҂����2���Ԃ��̊ԌŒ��]�V�Ȃ�����鎖������܂����B

�S���Z�t�̐ē����A���n�[�T���O�Ɏ��Ԃ������Ċ��҂���ɐ������Ă����̂��ƂĂ���ۓI�ł����B

���Âł́A���n�[�T���قǎ��Ԃ͂�����Ȃ����̂́A��l��R�O���K�v�ł��̑唼�͂�͂�ʒu���߂ɔ�₳��Ă��܂����B

�ʒu���ߒS���̋Z�t�̕��X�́A�Ë��������҂���̗l�q���ώ@���Ȃ���فX�Ǝ��Â����Ȃ��Ă��܂����B�ȏオ���҂���𒆐S�Ƃ������Â܂ł̗���ƂȂ�܂��B

- �@����A���Ãz�[���ł�AEC(AccelarateEngineering Company)�̕��X���A�@��̃����e�i���X���͂��߁A���Ð���@�̑������ʑ���Ȃǂ��s���Ă��܂����B�P���̎��Î��g�p���Ԃ̖�3���̂P�́A�G�l���M�[�̐�ւ��₻��ɔ������ʑ���ȂǂɎg�p����Ă��܂����BHyogo�ł̓V���N���g�����̃����O��1�Ŋj��̕ύX���K�v�ł���A�@���ɂ��ꂼ��̐�ւ����Ԃ�Z�k�ł��邩������̉ۑ�ƍl���܂��B�@

NIRS�̌��C�ŏd���q�����Â������̎��ԂƘJ�͂�K�v�Ƃ��邱�Ƃ�Ɋ����܂����B�܂��A�l�X�ȐE��̕��Ǝd���������ŁA�`�[����Â̑�����w�т܂����B

- ���Ō�Ɂ@Hyogo�ł́ANCC���̗z�q�����g�p�����K���g���[���ÂƁANIRS�̒Y�f�����g�p�����Œ�|�[�g���Â̗���������Ă��܂��B���̓_���痼�{�݂Ŏ��ۂ̗��q�����Â����ꂽ���Ƃ́A�����g�傢�ɕ��ɂȂ�܂����B

����A����̌��C��Ƃɂ��āA�{�ݗ����グ�ɐs�͂������ƍl���Ă��܂��B

�Ō�ɁA���C�ɓ������ĉ����}������Ē�����NCC���̉���搶�A�����Z�t�����n�߁A�z�q���S���̏��삳��A���c����A�܂��ANIRS�̒҈�搶�A�≺�Z�t�����n�߁A�Z�t�̕��X��AEC�̕��X�ɐS���犴�ӂ������܂��B

-

I�u�@�ŐV���Ï��

�i�����j���ː���w�����������̏d���q�����×Տ����s��

- ���ː���w�����������ł́A�����U�N�U������u�d���q�����×Տ����s�v���J�n���A�����P�Q�N�Q���܂ł̂T�N�W�����̊ԂɂV�S�T��̊��҂��o�^����܂����B����܂łɓo�^���ꂽ�V�S�T��i�V�U�T��ᇁj�̃v���g�R�[���ʁE�Ǝˊ��ʊ��Ґ��͎��\�̂Ƃ���ł��B

- �d���q�����Ê��Ґ��i�����U�N�U���`�����P�Q�N�Q���j �@�i�P�ʁF���j

-

| ���� |

��1�� |

��2�� |

��3�� |

��4�� |

��5�� |

��6�� |

��7�� |

��8�� |

��9�� |

��10�� |

��11�� |

��12�� |

���v |

| ���� |

3�� |

4�� |

5�� |

5�� |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

17�� |

| �����_�o |

- |

6�� |

4�� |

4�� |

1�� |

9�� |

4�� |

2�� |

2�� |

7�� |

3�� |

4 |

46�� |

| �x��� |

- |

6�� |

7�� |

4�� |

11��+1 |

16�� |

4�� |

2�� |

4�� |

- |

- |

- |

54��+1 |

| ��� |

- |

2�� |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

| �̍זE�� |

- |

- |

5�� |

7�� |

6�� |

7��+1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

25��+1 |

| �O���B�� |

- |

- |

2�� |

7�� |

8�� |

10�� |

5�� |

3�� |

- |

- |

- |

|

35�� |

| �q�{��� |

- |

- |

3�� |

6�� |

3�� |

10�� |

5�� |

4�� |

- |

- |

- |

|

31�� |

| �������� |

- |

- |

8�� |

16�� |

7�� |

9��+1 |

15�� |

15�� |

8�� |

9��+2 |

16��+1 |

16+2 |

119��+6 |

| ���E� |

- |

- |

- |

- |

2�� |

7�� |

6�� |

7��+1 |

10��+2 |

9��+4 |

9�� |

9 |

59��+7 |

| �H���p�O |

- |

- |

- |

- |

- |

1�� |

2�� |

3�� |

1�� |

- |

- |

|

7�� |

| �H������ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

3�� |

8�� |

1�� |

2�� |

- |

|

14�� |

| ���� II |

- |

- |

- |

- |

8�� |

11�� |

- |

- |

- |

- |

- |

|

19�� |

| ���W�� |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

3�� |

3�� |

1�� |

3�� |

- |

2 |

12�� |

| ���� III |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

17�� |

14�� |

10��+1 |

12�� |

15�� |

23 |

91��+1 |

| �̍זE�� II |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

7�� |

12�� |

15�� |

10��+2 |

9��+1 |

8 |

61��+3 |

| �x��� II |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

11�� |

11�� |

13�� |

- |

|

35�� |

| �q�{��� II |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

3�� |

2�� |

6�� |

2 |

15�� |

| �O���B�� II |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

16�� |

14�� |

9�� |

21 |

62�� |

| �q�{�B�� |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

3�� |

1�� |

2 |

8�� |

| �x III |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2�� |

4 |

6�� |

| �x IV |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

12�� |

15+1 |

27+1�� |

| ���v |

3�� |

18�� |

34�� |

49�� |

46��+1 |

80��+2 |

71�� |

88��+1 |

84��+3 |

84��+8 |

82��+2 |

106��+3 |

745��+20 |

-

<��:+�͓��ꊳ�҂̂Q�a�����ÁB�]���āA�����Õa���́u765�v>�@�@�@�@�@�@�@���㌤�̃z�[���y�[�W���

-

| 1�� |

H6.6�`8 |

7�� |

H9.4�`8 |

| 2�� |

H6.10�`H7.2 |

8�� |

H9.9�`H10.2 |

| 3�� |

H7.4�`8 |

9�� |

H10.4�`8 |

| 4�� |

H7.9�`H8.2 |

10�� |

H10.9�`H11.2 |

| 5�� |

H8.4�`8 |

11�� |

H11.4�`H11.8 |

| 6�� |

H8.9�`H9.2 |

12�� |

H.119�`H12.2 |

-

���l�a�Z���^�[�E�����w�i�A�g�Ɍ����āj

-

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������)�@�@

-

�卸�i�f�Ï����S���j�@�@�{��@���@�@

- �@�����ɂĐ��l�a�Z���^�[�ؓc���@���������������Đ������������Ă��������܂����B

- �搶�Ƃ́A���l�a�Z���^�[�ݐВ��Ƀ��j�A�b�N���ÁA�l�q������ʂ��Ďd���������Ă�������������łȂ��A�R���s���[�^��ʂ��Đe�������t�����������������܂����B

- �E�B���h�E�Y��̎��ƈႢ�A�搶�̓E�B���h�E�Y�ƃ}�b�N�̃o�C�����K���̓���i�܂�܂����B

- ���ł��ߋ��������A��܂��������������肵�Ă��܂��B�搶�̈�Âւ̌������p���ƋC�����Ȃ��l���Ɏ䂩���Ƃ���ł��B

- ���q�����Â������P�R�N�x�̎��ÊJ�n�����āA���l�a�Z���^�[�Ƃ̘A�g����̉������Ă��������ƂȂ�܂��B

- �u�搶�A��x���w�ɗ��Ă��������v�Ƃ��b�������Ƃ���A���ʂꂵ�ĊԂ��Ȃ��u���w�����čs���܂��v�ƃ��[�����͂��܂����B

- �S����������̃r�[�������������ɐi�߂��Ă���A��Ƃ̍��Ԃƌ��w���������搶���̓s���Ƃ��l�����T���Q�O���i�y�j�Ɍ��w���邱�ƂƂ��܂����B

�����͋x�݂ɂ��ւ�炸���n�ǒ��A�����Ō암���͂��߂X���̌��w�����������܂����B

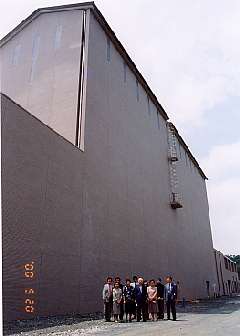

- ���q�����ÃZ���^�[�i���́j�̍H���i���̓j���[�X���^�[�A�z�[���y�[�W�ŕ��Ă��܂����A12,000m2�̌����ʐς��u���q�����Ñ��u�v��ݒu����"��"�ł��邱�Ƃ́A���ۂɖڂɂ���ȊO�Ɏ������邱�Ƃ͂ł��܂���B

- �ő�nj�3m50cm,�r�[���𐂒���45�x�ɐU�艺�낷���߂̗A���n�ł͓V��nj�2m�Ɨ��q�����Î{�݂͒����q���A�������Օ����邽�߂ɃR���N���[�g�̗v�ǂƉ����Ă��܂��B���w�R�[�X�́A�����퐧�䎺�A�C�I�������A���`�����펺�A�V���N���g�������A�r�[���A���n�A�K���g�������܂ޏƎˎ����A���������r�[���̗����H��悤�ɐݒ肵�܂����B

-

|

|

�ްт�17m�̍����Ɏ����グ����A��ײ݂̌����ޯ��ɋL�O�B�e

|

17m�̍����Ɏ����グ����r�[���A���n�̒���ł́A�����Ƌ}�s�Ƀr�[����Ό��ł��Ȃ��Ƃ������q�̏d�����������Ă��������܂����B

- �܂��Ǝˎ��ł́A10m���a�A10m�a��100�g������K���g����^�����猩�Ă��������A��̑O�ł́A�z�q���̎{�݂��V�~�����[�V�����������ɁA���̑傫��������I�Ɣ��肳�ꂽ�̂����Ȃ�����K�͂������Ă��������܂����B

1����30�����錩�w�R�[�X���I������̊��z�́A��͂藱�q�����u�̑傫���Ǝ��Â��J�n���ꂽ���̏ɘb���y�т܂����B

- ��X�̎{�݂́A���Â̈��S���{�݂ł���A���Ҏ���A�\��Ǘ��𐬐l�a�Z���^�[���ōs�����Ƃ���A��̓I�ȘA�g�̂�����ɂ��Č������{�i������Ǝv���܂��B

- �o������葽���̐��l�a�Z���^�[�E���Ɍ��w�����Ă����������q���ւ̗�����[�߂Ă������������Ǝv���܂��B

���w��A�ؓc���@����肱�̏H�ɂ�����x���w�̋@������肽���Ƃ̎莆�����������܂����B

- �H�ɂ͒Y�f�A�z�q�����I�[�ƂȂ鎡�Î��֓��B���A����������i��ł���A�אڂ���a�@���H���������ɋ߂Â����̗e�p�������Ă��鎞���ł�����A��莡�ÊJ�n�ɋ߂Â��������Ă��������邱�ƂƎv���܂��B

- �{�݁A�ݔ����������ÊJ�n�Ɍ����Ẵ\�t�g�i�a�@�@�\�j�̏�����������ς��˂ƁA����̖{�������w�E�����������w����I�����܂����B

-

���n�����

-

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������)�@�@�@�@

�Z�p�����i�f�����S���j�@���@���@���@�� �@

- 6��13���`15���Ɏ��{�����A���匟���ɂ��ĕ��܂��B

�������e�́A�y1�z�Ǝˎ��Ó��̕��ː��Ղւ��͂�]������R�������ʑ���A�y2�z�����킩��̏o�͂��Ȋw�Z�p���̋��ǂ���ł��邱�Ƃ��m�F����o�͑���A�y3�z������̎g�p�ʂ��Ǘ�����V�X�e���̓���m�F��3���ڂł����B

���̒��ŁA�ł���Ɨʂ����������̂��{�݂̘R�������ʑ���ł����B�������Ǝˎ��̂���Ǝˎ��Ó���1�K�����𑪒肷�邾���ł����J�ł������A2�K�O�ǖʂ�r�[�����C������t�߂ł̑���ɂ͍�����ƎԂ�p����Ȃǔ��ɑ�|����ȍ�ƂƂȂ�܂����B�{�ݑS�̂ő���_����50�_�Ƒ����A1�j��ɂ��Ă��ׂĂ̍��ڂ��m�F����̂ɂق�1�����₵�܂����B

-

|

|

|

�ް�ײݒ���t�߂ł̑���

|

2�K�O�ǖʂł̑���

|

���{�݂̉�����́A�v���g���iH�j�A�w���E���iHe�j�A�J�[�{���iC�j��3��ނ̊j����������邱�Ƃ��\�ł��邽�߂ɁA���匟���͍��v3���ԂƂȂ�܂����B

���n�̐E���S9����[�J�[�������̋��͂ɂ��A���ׂĂ̌������ڂɂ��āu�ǁv�ƕ]���ł��錋�ʂ������܂����B

����́A���q�͈��S�Z�p�Z���^�[�ɂ��{�������u�ǁv�ƕ]�������A���ÊJ�n�Ɍ����Ẳ�����̒�������ʑ��蓙�̍�Ƃ��n�܂�܂��B

���ː��Օ��Ɋւ�����S�m�F�̂��߂̎��匟���������ɏI�����A�Ȋw�Z�p���ɂ����S�������鏀�������Ă��܂��B

- ���n���w�҂̏�

- �@�����P�Q�N�S������U�����܂ł̌��n���w�҂̓��A�c�����Ă���l���͂X�U���ł����B

���̓��A��Ȍ��w�҂Ɠ���͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

���ꂩ��A�ċx�݂𗘗p�����Z�~�i�[���A���S�l�K�͂̌��w�҂��}����\��ł��B

- �E�S���P�S��

C.Streffer �O�G�b�Z����w�����v�ȁ@�@�Q��

- �E�T���Q�O��

�������l�a�Z���^�[�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �P�O��

- �E�T���Q�U��

�����w���������@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�X��

- �E�U���U��

�F�{���H��c���H�ƕ���@�@�@�@�@ �@ �R�O��

-

- �l���ٓ��̏�

- �@�����P�Q�N�R������U���܂ł̐l���ٓ��̏́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B

�S�@��]�����܂��̂ŁA��낵�����肢���܂��B

- �]�@�@��

�����P�Q�N�S��

�E�卸�i�f�Ï����S���j �@�@ �@�@���@�m�o

�i��������Ҕ]�@�\�����Z���^�[���j

�i�������P�Q�N�U����茻�n���݁j

�E��C�i�����S���j�@�@�@�@�@�@�@�㑺�@���O

�i���H���Y�Ɨ��n�ό��ۂ��j

�E�Z�p�����i�f�����S���j�@��\�@���[

�i�����ˌ��a�@���j

�i�������P�Q�N�U����茻�n���݁j

�E���c�@��G�i�Վ��E���j

�E���{�@���a�q�i�Վ��E���j

- ���n����

�����P�Q�N�S��

�E�Z�p�����i�f�����S���j�@�����@����

�����P�Q�N�U��

�E�卸�i�f�Ï����S���j�@�@�@�@�{��@���

�E�卸�i���j�@�@�@�@ �@�@�@ �@ �@�@��c�@����

- �@�����P�Q�N�V��

�E�卸�i�f�Ï����S���j�@�@�@�@����@��j

�ށ@�@�E

�����P�Q�N�R��

�E�匴�@�܂��݁i�Վ��E���j

- �E�ѓ��c�@�ˎq�i�Վ��E���j

-

- �ҏW��L

- �@���߂ĕҏW��S�����邱�ƂɂȂ�܂����B�����S���̏㑺�i�R�E�����j�ł��B

�S���ɏ��H�����ٓ����Ă�������ŁA�a�@���Ƃ͏��߂ĂȂ��߁A�ȂɂԂ�s����ŕs�K�ȂƂ�������낤���Ǝv���܂��B

����Ƃ��A���ӌ��A�A�h�o�C�X�����҂����Ă���܂��B

-

-

���j���[�X���^�[�Ɋւ��邨�₢���킹�́A���L�܂ł��肢���܂��B

-

-

��679�|5165

���Ɍ��K�یS�V�{�����s1-2-1

�@phone 0791-58-0100 �@fax 0791-58-2600

�������q����ÃZ���^�[�@���@�H�� �Ǖv

y.hishikawa@hibmc.shingu.hyogo.jp y.hishikawa@hibmc.shingu.hyogo.jp

|

|