兵庫県立粒子線医療センター

ニュースレターNo.27

December 2008

CONTENTS

■□ 粒子線治療開始からの8年の歩み

■□ 2008年10月時点における治療実績

■□ 治療連携に向けて

■□ 治療連携システムのスタート

■□ 南東北がん陽子線治療センター開院にあたり想うこと

■□ 粒子線医療センターに赴任して

■□ 消防訓練の実施

■□ ホームページ リニューアルオープン!

粒子線治療開始からの8年の歩み

兵庫県立粒子線医療センター 院長 菱川 良夫

日本経済新聞2001年10月16日夕刊、健康・医療の「病を知る」で、がん⑯として当センター粒子線医療が取り上げられていました。最近、その新聞を見る機会があり、読み直してみると、2001年の治療開始時と大きく違っている点が一つありました。その当時には、進行がんの治療には向かないと断言していたのですが、この8年間の経験から今ではそうではないと思っています。

臨床試験(2001-2002)での驚き

陽子線治療、炭素イオン線の治験での経験は、医療スタッフにとって驚くべきものでした。従来の放射線治療では、治療期間の後半に患者さんの治療に対する負担が出てきて、「もう少しで治療が終了するからがんばりなさい。」と励ますことや、やむを得ず休止することが多々あったのですが、この粒子線治療ではそのようなことがありません。

また、肺がんや肝がんの治療では、従来の放射線治療の常識で考えられない照射線量を困難なく投与できます。治療期間中に患者さんは、ゴルフなど好きなことをされていますが、全く負担はありません。このように粒子線治療は、従来のがん治療とはかなり違っておりますが、がん患者さんのすべてに粒子線治療が適しているわけではありません。適応疾患は、頭頸部がん、肺がん、肝がん、前立腺がん、骨軟部肉腫などが有力ですが、がんが限局していることが条件となります。

普及のための努力

大学や研究所で医学利用されていた装置を医療として利用するためには、多くの課題がありましたが順次解決していきました。

まず、一般の医療で大事なことは継続性です。すなわち、赤字続きでは継続できません。特に民間では、減価償却も含めての収益上の黒字化が大事で、陽子線治療施設であれば、年間400-500名の患者数が必要です。そのためには、1日あたり40-50名の治療が、勤務時間内にできる必要があります。この治療数を実現するためには、2001年の導入時の装置の稼動状況では不十分でした。

そのため、2003年の一般診療開始時から3年をかけて、10万個の部品からできている装置のデータベース化を行い、その解析により、これまで、装置の維持管理のため年末年始に3-4週間治療を止めていたのを、2006年からは、休止しないですむようにしました。

また、患者治療の運用面での装置の効率化を進め、多くの特許をメーカーに取得してもらい、1日30名であった治療数が2006年からは60名と大幅に増加しました。このことで、当センターでは、2007年に約600名の治療数を達成し、装置面では、安定的に年間400-500名の治療ができることになりました。したがって、治療を希望する患者さんを集めさえすれば、何とか施設として継続できる可能性がでてきました。

プロセスの改善

日本の国民の平均年齢は、世界でのトップクラスです。このことは、日本の医療が、世界のトップにあることを示しています。ただ、国民の間にあまりその認識がなく、医療崩壊が始まっている現状です。医療は、プロセス(治療行為)がありそれに結果が伴います。がん治療の場合、患者さんにとっての結果は、その患者さんの未来です。治療開始時に患者さんの選べるのは、未来の結果ではなく、プロセスのみです。ただ粒子線治療のように装置を必要とする医療では、装置が動かなければ粒子線治療はできませんから、装置→プロセス→結果の関係になります。また、患者さんが選べるのは、装置とプロセスのみで、未来の結果を選ぶことはできません。良い装置で良いプロセスの医療であれば、未来の結果は期待はできます。

医療側のすべきことは、装置の安定化とプロセスの改善です。プロセスの改善のためには、治療を受けた患者さんのデータが必要になります。それらを集積し解析することで、少しづつプロセスを改善していく事ができ、それを実行しています。「先生はデータが、ほしいだけだろう。」と言われる患者さんもいますが、その通りで、プロセス改善の必要性を説明することで多くの患者さんは理解し、協力して下さいます。

良い医療をつくるには、医療側だけでは無理で、患者さんの協力なしでは不可能です。データを提供していただいている患者さんに感謝すると共により良い粒子線治療になるよう、職員一同努力していきます。

医療部長 村上 昌雄

2003年4月一般診療開始から今年10月までの約5年半に2339名の患者さんに治療を行ってきました。

●対象疾患

前立腺がんは年間147-232名と最も多くを占め、今年度も4-10月の7ヶ月間に102名の患者さんが治療を受けています。次いで頭頸部腫瘍、肝がん、肺がん、骨軟部腫瘍と続いています。その他の疾患の中には縦隔腫瘍、食道がん、膵がん、胆管がん、腎がん、膣がんなどが含まれています。ここの疾患でも早期がんだけではなく局所進行がんにも適用される場合も多く、徐々に適応拡大の方向にあるといえます。

|

|

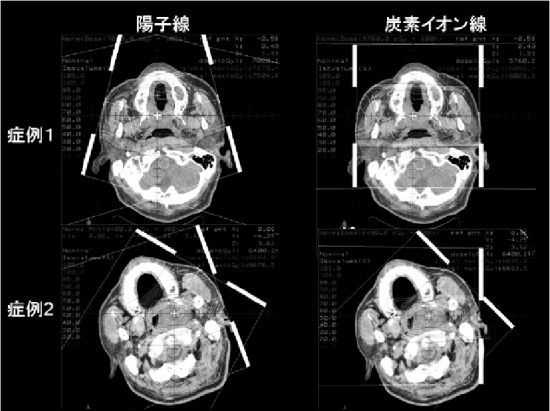

X線と粒子線(陽子線・炭素イオン線)の比較

-フィルム法と線量分布から-

●陽子線と炭素イオン線治療

当センターは陽子線と炭素イオン線を使用できます。疾患別に線種の使用割合を見ると、骨軟部腫瘍(83名)では8割以上が炭素イオン線で治療され、前立腺がん(1018名)はすべて陽子線が用いられています。これは、骨軟部腫瘍は肉腫が多く炭素イオン線が適当と考えられ、前立腺がんは炭素線のビームレンジが足らないためです。それ以外の疾患では2-3割の患者さんが炭素線で治療されていることがわかります。使い分けは、毎朝行う治療計画カンファレンスで決定しています。

●フィルムによる確認

下の写真はX 線と陽子線、炭素イオン線の違いをみるために、フィルムに照射したものを比較しています。X 線では表面近くが最もたかく、深くなるにつれ徐々に吸収される線量が落ちてゆきます。陽子線も炭素イオン線もブラッグピークのところで、フィルムが黒くなっており、表面より深部に高い線量が照射されていることがわかります。 |

|

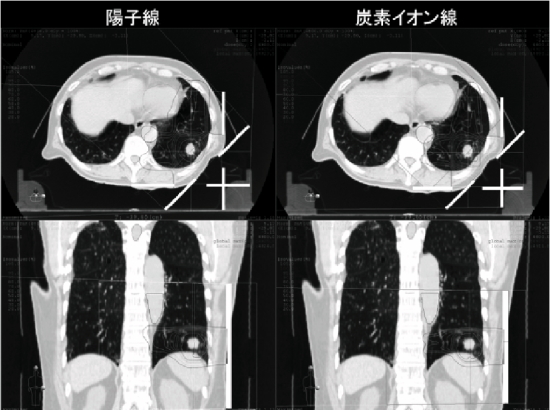

●実例(肺がん)

肺がんに対する3門の治療計画画像です。よく見ると炭素線の方は側方散乱が少なくシャープな線量分布を示しています。しかしその差はこの例ではあまり大きくありません。左から右方向(図では右から左)のビームは、X線治療なら脊髄に照射されてしまうところです。両線種とも脊髄に照射されておらず、ブラッグピークを利用して腫瘍を超えたところでビームを止めることができる粒子線治療に特徴的な治療計画になっています。

●実例(頭頸部がん)

上段と下段は別の患者さんです。ともに陽子線と炭素イオン線の2門照射の計画画像を示しています。ここには示しませんがDVHという手法で線量評価を行った結果、症例1は陽子線が、症例2は炭素イオン線が最適な治療法として選択されました。症例1はガントリーを使用して15度振った陽子線のほうが腫瘍のカバーやや良好であり、症例2は炭素イオン線の方が腫瘍のカバーが良好であったからです。しかしいずれも大きな差ではありません。 |

|

紹介元病院の都道府県別内訳(全2339 名:2008/10)

●紹介元病院

全体に西日本からの紹介が多いのは立地条件から当然のことでしょう。1000名以上が兵庫県内から紹介されており、次いで大阪府(485名)が続きますが、第3位以後は愛知県、京都府、福岡県の順となっています。これは大都市という条件と、近いうちにその地域に粒子線治療施設が建設されることも関係しているのかもしれません。

|

|

治療連携に向けて

粒子線治療の生命線は、10万点に及ぶ部品で構成される治療装置をトラブルなく安定的に稼働させることです。これにより、クリニカルパスによる計画どおりの治療が可能となります。この当たり前のことであって、非常に容易でないことを、毎日確実に実現していくことが、我々スタッフに強く求められています。仮に、装置が不具合により長期間ストップした場合、どうするのか?当センターでは、粒子線治療を間断なく継続するため、その保障として、他の後発の粒子線治療施設との間で「治療連携」のネットワークづくりや環境整備に向けて、鋭意取り組んできました。

この10月に、南東北病院に陽子線治療施設がオープンし、治療連携はいよいよスタートしました。今回、その中心となったスタッフに、これまでを回顧し、今後の方向性について、思いを熱く綴っていただきました。

治療連携システムのスタート

(安心、安全の治療提供への取り組み)

医療部放射線技術科 科長 須賀 大作

1.装置の安全確立に向けて

「装置は壊れるもの、人は誤るもの」と言われます。装置を壊さないための安全管理と、人は誤るものを防止する医療事故防止対策が粒子線治療の安心と安全を提供するための両輪です。しかし、部品点数が10万点を超える粒子線治療装置で、壊れない、壊さないを実現することは容易ではありません。医療機器や航空機など人に係わる装置は、壊れる時には人に対する安全を確保し、装置に対してはダメージを最小限にする思想で製造されます。これを「フェイルセーフ」と称し、装置が壊れた時には災害防止を何よりも優先します。

平成15年4月に陽子線治療の一般供用を開始して以降、装置を壊さないための管理と壊れても迅速に復旧させ治療に与える影響を最小限とするための管理方法を構築してきました。壊さないための取り組みでは、装置の保守点検、機能維持のための部品交換に年間約50日、延べ1500人が作業を行って万全を期しています。これにより、装置稼働率は98%以上となっています。しかし、稼働率は将来を保証する数字ではなく実績を示す数字でしかありません。一方、装置故障時の迅速な復旧のためには、故障情報をデータベースとして登録しキーワード検索を可能とした障害管理データベース(保守ネットワーク)を構築しました。障害発生を資産として活かすデータベースは、他の粒子線治療施設においても貴重な情報です。そのため、情報を統括するサーバーを装置ベンダー(三菱電機)に設置する方向で整備を進めています。

装置の安全を、国際標準化機構(ISO:InternationalOrganization for Standardization)は「受け入れ不能なリスクのないこと」と定義しています。壊さない、壊れても迅速に復旧させることに注力をしてきましたが、これで受け入れ不能なリスクをすべて回避しているとは言えません。粒子線治療の開始から終了まで安全に行うためには、高品質、高耐久性の部品を使用することや、機器/制御の系統を多重化して故障を回避することが重要となります。なかでも信頼性の確保には、装置の多重化が何よりも有効です。1系統しかないものは2系統に、2系統あるものは3系統にと二重三重にバックアップするシステムが最善であることは誰にも理解できるところです。これを突き詰めていくと、装置を二基準備するところに到達します。しかし装置を二基整備することは費用の観点からも現実的な対策ではありません。その解決は現代の文明が担ってくれます。ひとつは、空路、陸路に整備された輸送手段で、国内のどの地域にあっても1日で移動できないことはありません。もうひとつは、ユビキタス社会と呼ばれるコンピューターが連携する情報のリアルタイム共有化が可能であることです。つまり、二基の装置は隣り合わせに位置する必要はなく、輸送手段と情報共有の手段を確立すれば成立することになります。そこで我々は、後発する施設との多重化を図りました。これを“治療連携システム”と位置づけました。

2.治療連携システムのスタート

平成17年12月、福島県の総合南東北病院が粒子線治療視察のため当センターを訪問されました。そこで、粒子線治療が装置の健全性の上に成り立つもので、装置維持管理の重要性と、万が一の長期治療不能となった時の治療連携システムの構築が必要なことを説明しました。渡邉理事長の理解はまさに一瞬でした。“すべては患者さんのために”を基本理念とする医療機関ならではの感覚でしょう。理解には決断も必要となります。なぜなら、治療連携システムの実現には、治療受け入れのために放射線の週間利用量を余裕ある設定にしておく必要があります。つまり、放射線遮蔽能力を担保する建物はその分だけ壁を厚めに設計しなければなりません。そのことで、建設費用は高くなります。安全を無償で実現することは無理です。治療連携システムは、過剰な多重化による費用増大をなくし、治療再開までの時間を短縮する方法を利用することで経済的、効率的、効果的なシステムとしました。

平成20年10月17日、不破センター長のもと南東北がん陽子線治療センターは構想からわずか3年という短い期間で治療を開始しました。その1週間前に治療連携システムが計画通りに稼働することを確認しました。

どちらかの施設で装置に起きてはならない長期治療不能となる事態が発生したとします。保守ネットワークでその情報はただちに装置ベンダーと連携施設に伝達されます。障害の発生した施設では、医師、技師、看護師により患者さんへの状況説明と治療を継続するための方法が説明されます。その説明が行われている時間に、中断した治療情報は治療を依頼する施設に向けて発信される準備が進められます。情報発信が準備されている時間に、患者さんを安全に輸送する準備が進められます。治療中断から3~4日後、場所は異なるものの同じ治療が再開されます。再開から治療終了まで、治療をスタートした時に顔なじみとなった技師や看護師が変わらぬ対応をしています。患者さんだけでなく、治療スタッフも連携先に移動して治療を継続します。治療を完遂させることが治療連携システムの果たすべき役割です。

3.セーフティネットの構築

備えあれば憂いなしと言います。備えは三重化されています。まず、装置が安定して稼働するための適切な管理を行います。次に、故障が発生した際は、過去の事例やエンジニアの知識、経験を駆使して迅速な復旧をはかります。そして、万が一装置管理技術を超える障害が発生した時は、施設間に整備された治療連携システムによって安心、安全に治療の継続をはかります。

治療連携システムを構築する中で、治療の標準化が協議されました。治療に用いる固定具や固定具取り付け台など共有できるものに設計しました。治療計画装置のバージョン管理、ビームデータを持ち合うことなどひとつひとつ丁寧に問題の解決をはかりました。今後は施設間で治療連携訓練を定期的に行うこととしています。システムを最大限に活かし、迅速かつ的確な対応を行うためには日頃の意識と訓練が重要であると考えます。

治療連携システムはスタートしたばかりです。期待する効果を十分に発揮するまでには今少し時間がかかると思います。また、できるだけ多くの施設が治療連携システムに参画していただきたいと考えています。医療機関、医療従事者は、災害時などの緊急時に相互支援を実施する意識が醸成されています。今回、整備したシステムは装置の長期ダウンとなった際に、“より早く、より安心に、より安全に”粒子線治療を再開するものです。

治療連携を進める中で、とても重要なネットワークが生まれています。それは、粒子線治療に係わるスタッフの連携です。互いの知識や経験を共有することで“人は誤るもの”を防止する対策となることを強く感じています。

連携システム(イメージ)

患者さんと治療情報の安全な輸送

南東北がん陽子線治療センター開院にあたり想うこと

財団法人 脳神経疾患研究所附属 南東北がん陽子線治療センター 不破 信和

はじめに

財団法人脳神経疾患研究所附属南東北がん陽子線治療センターでは10月17日より陽子線治療が開始されました。治療室は全3室(回転ガントリー室2室、固定ポート1室)ですが、まずは回転ガントリー1室のみでの治療開始であり、また使用エネルギーも210MeVの単一エネルギーのため、対象例は当面、前立腺がんのみとなります。1室で治療をしながら他のエネルギーの調整、様々な腫瘍径に対応するための機具の準備を平行して進めており、2009年2月より150MeVのエネルギーを使用する頭頚部腫瘍、脳腫瘍、4月より呼吸同期を必要とする肺、肝、食道がんを予定しています。建屋着工から治療開始まで約2年6ヶ月であり、すでに薬事承認された機器であることを考慮しても非常に短期間で治療が開始されたことになります。これは工事の着工時から現在に至るまでの兵庫県立粒子線医療センターの全面的な支援なしには成し得なかったことであり、深く感謝申しあげます。

粒子線治療が病院経営にプラスになる必要な条件

当センターは民間初の陽子線治療装置導入施設であり、当然のことですが、採算性は重要視されます。兵庫県立粒子線医療センターでは年間600人近い症例が治療をされています。粒子線治療に特化した施設であり、当然、院内からの紹介患者もない訳で全ての患者は紹介患者です。また決して交通の便は良い方ではありません。では何故、600人を超える患者が治療されているのでしょうか。

その要因を考えてみますと1.関西地区で唯一の粒子線治療施設であり、多少交通の便が悪くても、患者が集中し易い状況にあること。2.院長をはじめとする幹部職員が採算性を重視し、最重点項目として取り組んでいること。この姿勢は幹部職員のみならず、現場職員の多くにも浸透しており、このモチベーションの高さこそが多数の患者の治療が行われている最大の理由と考えています。

ここで、採算性を高めるための必要な条件を挙げてみたいと思います。

1.交通の便が良く、近隣に充分な人口があること。陽子線治療の対象例の多くは外来通院が可能な症例であり、交通の便が悪い場合は通院が可能となるような工夫が求められます。当センターが位置する郡山市の人口は約37万であり、人口数としては充分ではありません。ただ郡山市の交通の便は良好です。新幹線の停車駅であり、関東圏、仙台から1時間前後であること、また高速道路の交差点に位置しています。当センターでは患者の利便性を考慮し、夜間の照射を予定していますが、アクセスの良さは夜間照射に必須の条件と考えています。

2.陽子線治療の運用には全ての職種の協力が不可欠ですが、特に従来の治療と較べ、技師、物理士の役割が大きく、彼らの主体的な努力なしにこの治療の成功はあり得ません。そのためにはより良い環境条件の整備が必要と思います。

3.院内、あるいは近隣の病院と病診連携のシステムが確立されていること。陽子線治療の対象例は従来の放射線治療と重なる部分もありますが、今後は外科治療が標準治療となっているがん(肺がん、食道がん、肝臓がん等)にも適応が拡大するものと思われます。そのためには院内あるいは他病院に対する充分なコンセンサスが必須と考えています。粒子線治療は最近、新聞等でも取り上げられる機会は増えていますが、まだ多くの医師は粒子線治療の適応例について知らないのが現状です。

当センターは近隣の病院のみならず、東北地方、北関東圏のがん拠点病院を中心に講演活動を行い、医師への啓蒙活動に力を入れていますが、兵庫県立粒子線医療センターが行っているように、他施設での陽子線治療外来についても計画中です。

4.粒子線治療装置は機械である以上、故障は免れません。筑波大学での事案(ライナックの冷却水漏れにより、数ヶ月治療休止)が示すように。機器が大型で複雑であるために、一旦故障した場合は短期間での回復は困難となります。今後は長期に渡る故障時にそなえ、他施設との連携システムの構築は重要になります。これについては兵庫県立粒子線センターのご好意により、機器故障時にも継続治療が可能となりました。ただ20人程度の患者さんは1施設でも対応可能と思いますが、30人を超える患者さんへの対応となると1施設では対応困難であり、複数施設での対応が今後必要になるものと思います。何れにしてもこのような緊急時の提携は今後の粒子線治療の普及にかかせないものであり、患者さんには大きな福音になるものと思います。

民間初の陽子線治療施設としての役割

現在、75歳以上の後期高齢者は1160万人ですが、2025年には実に2167万人に急増するとされ、それに伴いがん患者数も急増することが予想されています。この事実は単に患者数の増加という事象に留まらず、高齢者のがん患者に対応出来る治療法への変換が否応なしに迫られていることを意味します。例えば数年後の食道がん患者の平均年齢は75歳に近づくとされ、病期如何に関わらず、手術が出来ない患者層が増加し、粒子線治療を含む放射線治療の役割が今まで以上に重要になることを意味します。

陽子線治療に限らず、医療への貢献度、責任の重さは民間、公的医療機関に等しく課せられた命題であり、その意味で当センターと他の公的機関の使命は同じであると考えています。ただ国のがん医療中枢機関の責任者から地方の基幹病院の責任者に異動された方から「南東北がん陽子線治療センターの成否が今後の陽子線治療の成否に繋がる」と頂いた言葉は非常に重く受け止めており、本施設での実績が我が国での陽子線治療の普及、引いては今後のがん治療に大きく影響するものと考えています。

おわりに

今後の高齢化社会において粒子線治療の果たす役割は否応なしに重要性を増すものと思われます。装置の大型化に伴う設置費用の高額化は治療費の高騰を招きます。この医療費の高額化は粒子線治療に限らず、がん薬物療法においても同様の現象が起きています。現在、粒子線治療は先進医療の対応となり、その場合の医療費は300万円前後で、数年後には一部疾患に対しては保険収載されるようですが、現在の300万円から大きく下回る医療費の設定はさらに採算性を困難なものとし、粒子線治療の普及に大きなマイナス要因となることは必至であり、普及に向けては、医療経済の問題は避けて通れません。医療機関での採算性と患者側での負担の問題については医療行政のみで解決を試みるのではなく、国民的総意による合意が必要であると

考えています。

粒子線医療センターに赴任して

有村 健(医師)

平成20年10月より、医師として当センターに赴任しております。私は、鹿児島の片田舎で放射線治療(X線治療)に10年近く携わり、X線治療の様々な可能性や限界を見てきましたが、実際に粒子線治療に携わって、従来のX線治療とはそもそも次元が異なるものだと実感しました。それは、いきなり10年後にタイムスリップしたような感覚と言ってもいいかもしれません。

従来のX 線治療では到底治すことなど考えられもしないようながんが、目の前でみるみる小さくなっていく現実。患者さんに対しても、X線治療では治る可能性がほとんどないことを前提にお話しなければならなかった多くのがんに対して、この施設では治る可能性を前提にお話できるという現実。粒子線治療については学会や論文などである程度のイメージは持っていたつもりでしたが、これ程までに大きな違いがあるとは考えていませんでした。

近年、X線治療も予想をはるかに上回る急速な発展を遂げつつあり、現在の粒子線治療のレベルにいずれ追いついてくるものと予想されます。しかし粒子線はX 線とは決定的に異なる物理的優位性を持っており、その点から考えると常にX線治療の前を走っていなければならない使命を負っていると考えます。適応疾患や線量、照射範囲などまだまだエビデンスレベルのデータは少ないですが、一つ一つ積み重ねてより高いレベルへ上っていくための一つの歯車になれればと思っています。

この施設に来て、これまでとても歯が立たなかったがんを見るたびに、これまで自分の目の前で力及ばず亡くなられた方々が次々と脳裏に蘇ってきて、とてもいたたまれない気持ちになります。これが鹿児島にあったら、この人たちの人生は違ったものになっていたかもしれないと…。

幸い、2011年から鹿児島の指宿でも陽子線治療が開始される予定であり、そこで少しでもお役に立てるように日々精進していく所存です。

消防訓練の実施

事務部長 東 陽次郎(防火管理者)

今年も恒例の「秋の火災予防運動」が11月9日から15日まで、全国一斉に実施されましたが、当センターでは、これに先立ち、秋空の快晴のもと、10月7日に「消防訓練」を実施しました。

今回は、実施日に因んで、病棟107号室からの出火を想定し、火災警報器による建屋監視盤室への通報、院内放送、消防署への通報、避難誘導、初期消火等の総合的な訓練を実施しました。避難訓練が終了後、消防署担当官の指導のもと、消化器、屋外消火栓を使って、初心者を中心に実地訓練を行い、消火器具の取り扱いのスキルアップを図りました。

全体的には、大きなトラブルもなく、訓練は無事終了しましたが、この機会を通じて、それぞれが自分の役割、行動を再確認することが防火訓練の大きな意義かと考えています。これから、空気が乾燥し、火事が発生しやすい時季を迎えます。病院は多くの人が出入りする公共の場です。患者さんに対する良質な医療の提供だけでなく、日常の防火設備・器具の定期点検、職員への防火意識の啓発を徹底し、安全、安心な憩いの空間となるよう、組織一丸となって、防火管理に取りくんでいきたいと考えています。

ホームページ リニューアルオープン!

(http://www.hibmc.shingu.hyogo.jp/index.html )

医長(医局長) 出水 祐介

当センターへの受診は、すべて他院からの紹介で成り立っていますが、かなり新しい治療法であるため、がん治療をしていても、知らない医師もまだ少なからずおられ、患者さん自身がインターネットで当センターのことを知り、主治医の先生に受診希望を伝えて受診となったケースもあり、ホームページの果たす役割は、一般の病院よりも大きいと言えます。しかし、平成13年のホームページ開設以来、細かなアップデートはしてきたものの、①内容が現状にそぐわない ②サイトの構成が複雑で分かりにくい ③デザインが他の病院に比べて垢抜けしない等、抜本的なリニューアルが望まれてきました。今回のリニューアルオープンに際して、次のコンセプトを基本に進めてきました。

1.デザイン・構成の改良(見栄え・機能の充実) 1.デザイン・構成の改良(見栄え・機能の充実)

- プロレベルのデザイン → 業者委託(素人では難しいです)

- サイト構成の簡略化 →目的情報にたどり着きやすいようにする。

2.診療情報の充実(患者さんが特に知りたい情報の掲載)

- 治療プロトコール、申し込み用FAX フォーム等を現状に即したものに更新

- 診療スタッフ、外来表などの掲載

- 科別紹介(スタッフ・業務内容・方針等の紹介)(一部工事中)

- 治療例の紹介(工事中)

3.お役立ち情報の掲載(交通アクセス・公共交通機関の時刻表)

- JR 相生駅在来線・新幹線、バスの時刻表 等(工事中)

さて、リニューアルオープンしたホームページはいかがでしょうか?まだまだ工事中のところも多いのですが、今後はできるだけ頻繁に更新し、常に新しい情報を載せて行きたいと思っています。

|