兵庫県立粒子線医療センター

ニュースレター No.16

March 2002

CONTENTS

■□ 粒子線治療とがん治療の将来

■□ 「国際粒子線治療シンポジウム2002 in 兵庫」の開催に当たって −その目的と意義−

◆◇ 「国際粒子線治療シンポジウム2002 in 兵庫」開催要項 ◇◆

■□ 炭素イオン線治療の治験を終えて

■□ 粒子線がん治療装置 PATROの運転実績

■□ 当たり前の結果

■□ 炭素線治療の臨床試験を終えて −患者アンケートより−

■□ 見学の状況

粒子線治療とがん治療の将来

院長 菱 川 良 夫

粒子線医療センターでは、昨年の陽子線治療の臨床試験に続き、本年の炭素イオン線治療の臨床試験を7月末に終了した。これらの臨床試験を通じて新しい発見や経験をしたので、それらを次に述べる。

1.照射野の確認:PET撮影をすることで、炭素イオン線治療のみならず、陽子線治療でも照射野の確認が可能であることを発見した。日常の診療での照射野の確認は、治療計画と比べることで粒子線治療の精度を高めることになる。

2.1mm以下の精度での治療:粒子線治療は、複数回照射するので、毎回同じ部位に照射することが必要である。当センターでは、どこでも行っていない高い精度を要求したが、放射線技師の非常な努力でこれが達成できた。

3.安定した装置の稼動:従来の加速器医療では、最初の数例で稼動性に不安なことが多く、手直しを必要としたが、当センターの装置は非常に安定していた。医療用具として最も大事なことは、常に安定して稼動することであるが、そのことを装置メーカーが良く理解した賜物である。

4.患者さんにとって非常に楽な治療:従来がん治療は厳しく、治療期間中に患者さんが、治療に対してがんばる時期がどのような治療でもあったが、そのようなことが非常に少なかった。

これらの経験から、粒子線治療は非常に良い治療であることを痛感した。

次に顔にできたがんの人を例にがん治療の進歩を考えてみると次のようになる。

| 第1段階 |

がんが治ること:とにかくがんを治す。

|

| 第2段階 |

治せるだけでなく、生活の質を高く維持:いろいろな治療の組み合わせで、顔がそのまま残るように治療する。ただ、多くの場合非常につらい治療となり、患者さんの頑張りが要求される。

|

| 第3段階 |

生活の質を高く維持できるように治るとともに、患者さんにとって非常に楽な治療:粒子線治療はまさにこれである。

|

したがって、この第3段階のがん治療を今後どのようにしていくかが、粒子線治療の将来に大きくかかわっている。粒子線治療の将来について次に述べる。

1.産学官の協力:現在粒子線治療の領域は、日本が世界をリードしている。このことをよく周知し、装置にかかわる知的財産の部分などを大事にしていく必要がある。

2. 適応:患者さんに楽な治療であるため、治らない場合でも治療は容易にできる。したがって、医療としての本当の適応を明らかにしなければならない。

3.普及と適正配置:適応が明らかになれば、全国的な普及が望まれるが、産学官の協力の下適正な配置が必要である。粒子線のがん治療は、装置だけでなくそれにかかわる人が重要で、人材養成は、産学官の協力が必要となる。

4.装置の小型化:普及するには、今の装置は大きすぎるので、小型の装置の開発が望まれる。

このように粒子線治療の将来は明るいが、もう少し遠い将来にはこのような大掛かりな治療がなくなることが望まれる。すなわち、がん治療の第4段階では、大きな装置を必要としないで、簡便な装置あるいは薬剤で生活の質を維持でき、しかも患者さんにとって楽に治療できることが望まれる。がん治療の進歩は、それぞれの段階を目標にして、次の段階に進んできた経緯がある。次の段階にどのような優れた治療ができてくるか非常な楽しみである。

このようなことを、サマーセミナーで高校生や小学生に話した。「君たちが、がん年齢になるときには粒子線治療がなくなっていなければいけないのですよ。医療が進めば必ずそうなるので皆さんもがんばってください。」ということである。数十年後には、当センターは粒子線治療の博物館になり、訪れた人が「昔は大掛かりな治療でがんを治していたのだなあ。」という時代になれば、がん治療は新しい時代になっているか、がんがなくなっている時代になっているだろう。

「国際粒子線治療シンポジウム2002 in 兵庫」の開催に当たって −その目的と意義−

名誉院長 阿 部 光 幸

平成13年5月から始まった陽子線、炭素線治療、各30例の臨床試験が本年7月31日をもって総て無事終了する事ができた。兵庫県ではこれを機会に平成14年10月25−26日、淡路夢舞台国際会議場で「国際粒子線治療シンポジウム2002

in 兵庫」を開催する事になった。これを企画するに当り、シンポジウムの目的と意義について私の考えを以下に述べたい。目的は3つある。

第一は、当センターの施設と、ここで行われた粒子線治療成績を報告し、兵庫県立粒子線医療センターを国の内外に広く紹介する。第二は、粒子線治療を行っている主要施設の代表者を招待し、各施設の治療成績に関する最新の情報を発表してもらい、一般の人々の粒子線治療に対する理解を深めてもらう。第三は、粒子線治療施設を建設する計画のある国の研究者も招待し、本シンポジウムの成果を参考にしてもらうということである。

現在、粒子線治療を行っている主要な施設は国内では当センターの外、千葉の放射線医学総合研究所、国立がんセンター東病院、筑波大学陽子線医学利用研究センターである。国外ではアメリカのマサチューセッツ総合病院、ロマリンダ大学メディカルセンター、スイスPSI、ドイツGSI及びフランスのニースが代表的な施設である。従って、これら施設の代表者に参加を要請した。幸い、ロマリンダ大学を除き、他は総て出席の返事を戴いた。目下シンポジウムの準備を進めているところであるが、二日間の会議プログラムの概要は次の通りである。

第一日目は淡路の国際会議場で13:30‐17:30まで一般公開によるシンポジウムを開催する。先ず、当センターの紹介と此度終了した陽子線、炭素線治療の臨床試験成績を報告する。続いて、国立がんセンター東病院、筑波陽子線医学利用研究センター、スイスポールシェラー研究所、アメリカマサチューセッツ総合病院、フランスラッカサーンセンターからそれぞれの施設の陽子線治療成績を発表してもらう。炭素線治療については、放射線医学総合研究所とドイツがんセンターから臨床試験成績を報告して貰うことになっている。外国からの発表は同時通訳により日本語に訳されるので、一般参加者にも十分理解頂けるよう配慮している。

二日目は場所を移して午前中、当センターの施設見学、午後は円卓討論形式による専門家会議を行う。専門家会議では、当センターの粒子線治療計画とPETによる照射野確認法について発表し、これを中心に粒子線治療全般に亘って討論と意見交換を行う。次に、粒子線治療を計画している海外招待参加者から質問を受け、計画に対して助言を与える事が出来ればと考えている。

当センターは、前のニュースレターにも書いたように、世界に開かれた施設を目指している。従って、このシンポジウムを通して諸外国の専門家に当センターの優れた治療環境を理解してもらえれば、将来、外国からの患者の受入もあり得るので、国際貢献の一端を担う事も出来るのではないかと期待している。

このシンポジウムは当センターを日本はもとより、外国にも知ってもらうまたとない機会になるので、センター職員一丸となってその準備に取り組んでいる。

− シンポジウムに関するお問合せ先 −

シンポジウムの開催要領は次ページのとおりです。

当シンポジウムの開催に関しては下記あてにお問合わせください。

兵庫県立粒子線医療センター総務課内

「国際粒子線治療シンポジウム2002 in 兵庫」事務局

TEL 0791−58−0100

FAX 0791−58−2600 |

◆◇◆ 「国際粒子線治療シンポジウム2002 in 兵庫」開催要領 ◆◇◆

| ■趣 旨 |

兵庫県立粒子線医療センターの一般治療開始を控え、粒子線治療に従事する内外の専門家を招きシンポジウムを開催し、粒子線治療への理解を深めるとともに、県立粒子線医療センターにおける粒子線治療及び施設について広く紹介するする。 |

| ■テ ー マ |

「粒子線治療の現状と展望」 |

| ■対 象 者 |

医療関係者(医師・看護師・放射線技師等)及び一般県民 約300名 |

| ■開 催 日 |

平成14年10月25日(金)〜26日(土) |

| ■開催場所 |

淡路夢舞台国際会議場(兵庫県津名郡東浦町)

兵庫県立粒子線医療センター(兵庫県揖保郡新宮町)

|

| ■内 容 |

| 1日目:シンポジウム (淡路夢舞台国際会議場) 13:30−17:30 |

| ○あいさつ |

後藤 武(兵庫県病院事業管理者) |

| 阿部 光幸(兵庫県立粒子線医療センター名誉院長) |

| ○報 告 |

菱川 良夫(兵庫県立粒子線医療センター院長)

「県立粒子線医療センターの粒子線治療について」

|

| ○講 演 I 陽子線治療施設からの講演と質疑 |

|

荻野 尚(国立がんセンター東病院)

秋根 康之(筑波大学陽子線医学利用研究センター)

G.Goitien(スイス:ポールシェラー研究所)

J.E.Munzenrider(米:マサチューセッツ総合病院)

J.P.Gerard(仏:ラッカサーンセンター) |

| ○講 演 II 炭素線治療施設からの講演と質疑 |

|

辻井 博彦(放射線医学総合研究所) |

|

M.Wannenmacher , J.Debus(ドイツがんセンター) |

|

(海外招待参加者)

中国、韓国、台湾、オーストラリア、アメリカ、イタリア

を代表する放射線治療専門家 |

|

| 2日目:施設見学 (兵庫県立粒子線医療センター) 9:30−12:00 |

|

照射治療室・加速器室・病室・食堂等の施設公開 |

|

| ■参 加 費 |

無 料 |

| ■主 催 |

兵庫県 |

| ■後 援 |

(社)兵庫県医師会、兵庫県病院協会、兵庫県私立病院協会、(財)医用原子力技術研究振興財団、(社)日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、日本放射線科専門医会・医会 |

炭素イオン線治療の治験を終えて

放射線科長 村 上 昌 雄

今年1月から始まった炭素線治療の臨床試験(治験)は7月末をもって無事終了しました。ご協力いただきました患者さん、ご家族、またご紹介いただきました全国各地の医療機関の皆様方に厚く御礼申し上げます。

当施設は陽子線と炭素イオン線の2種類の粒子線治療が可能な世界でも唯一の医療施設です。とくに炭素イオン線の治療施設としては放射線医学総合研究所、ドイツGSIについで世界で第3番目であります。炭素イオンは陽子の質量の12倍の重粒子ですので、ビームを加速したり、ビーム方向を変えるために陽子線より大掛かりな装置が必要となります。陽子線との違いについて、炭素イオン線では例えば使用可能な照射室にも制限があります。陽子線では2台のガントリー装置および3室の固定照射室の計5室が使用できましたが、炭素イオン線では現行のガントリーでは曲率が高くて使用できないため、3室4ポートの固定照射室しか使用できません。幸い、45度、座位照射室があるため、体幹部領域なら45度の倍数方向から、頭頚部領域なら任意の角度に回転する椅子に座って照射が可能です。

さて、炭素イオン線の特徴はブラッグピークのもつ線量集中性のよさに加えて、高LET(linear energy transfer)放射線としての生物学的効果が高いという2点に要約されます。炭素線は飛程終末で核破砕現象(fragmentation)が生じるため飛程断端での線量分布はやや甘くなりますが、飛程の動揺

(straggling)および多重散乱 (multiple scattering)が少ないために側方の線量分布がシャープです。また陽子線に比べピーク/プラトー比が高いのは、がんに集中した線量を与える際に有利な条件となります。このように同じ荷電粒子線の陽子線との比較でも若干、物理学的な性格は異なりますが、ともにブラッグピークがありますのでその点においてX線やガンマ線より格段に優れた特性を持っているといえます。

|

|

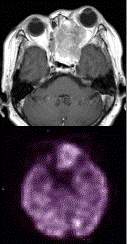

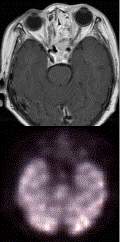

| 72才女性:篩骨洞原発悪性黒色腫 |

| (左)治療前、(右)治療後1ヶ月、(上)MRI、(下)FDG-PET |

| 57.6GyE/16回の炭素イオン線治療で腫瘍はほとんど消失した。 |

|

炭素イオン線の生物学的な特性に関しては、高LET放射線はX線・γ線、陽子線などの低LET放射線に比べ放射線損傷が回復しにくく、組織内酸素濃度や細胞周期の影響を受けにくいという特長があることです。線量集中性の良さと相俟って、いわゆる難治性の放射線抵抗性腫瘍にも治療の機会が与えられたことになります。

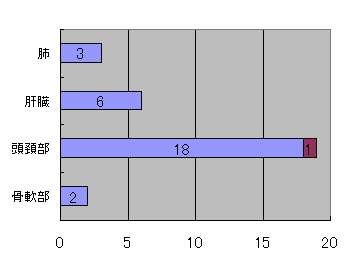

今回実施した治験では頭頚部、肺、肝、骨軟部領域の放射線抵抗性腫瘍に限定して、急性反応から見た安全性評価とともに、一次効果から見た有効性評価をプライマリーエンドポイントとして実施されました。登録された患者さんの内訳は、男性17名、女性13名で年齢は20〜79歳(平均59歳)、頭頚部腫瘍19名、肺がん3名、肝がん6、骨軟部腫瘍2名の計30名でした。組織型は悪性黒色腫、腺様嚢胞癌、腺癌などの放射線抵抗性腫瘍でした。これらは比較的発生頻度の低い腫瘍でしたので、患者さんの居住地も兵庫県内の方は12名にとどまり、関東、信越、中部、四国、九州と全国各地から紹介がありました。まだ観察期間が不十分ですので、奏効率などは算出できませんが、放射線抵抗性腫瘍に対してかなり有効性のある治療法であると改めて実感しています。また急性反応も皮膚炎、粘膜反応は認められますが、いずれも従来の放射線より局所的かつ一過性の変化にとどまりました。装置の可動性にも問題がなく、予定通り治療が完遂しました。放射線抵抗性腫瘍の多くは化学療法にも抵抗性であり、手術以外に有効な治療法がありませんでした。中性子線が使われなくなった現在、高LET放射線は炭素イオン線以外にはなく、これらの腫瘍を持つ患者に多くの福音をもたらすことになると期待されています。そのため、出来るだけ早期の一般診療開始が望まれるところです。

粒子線がん治療装置 PATRO の運転実績

装置管理科長 板 野 明 史

粒子線医療センターの粒子線がん治療装置は、陽子線、炭素線を用いてがんの放射線治療を行うもので、イオン源、ライナック(線型加速器)、シンクロトロン(円形加速器)、高エネルギービーム輸送ライン及び照射装置からなる大規模な複合加速器装置です。この装置には、PATROと言う愛称がついています。これは英語のParticle

Accelerator for Therapy, Radiology and Oncologyの頭文字から採ったもので「放射線腫瘍学的治療のための粒子線加速器」の意味です。patro-とは、ラテン語pater(父)を表す接頭語であり、英語にもpatron(守護聖人),

patriarch(創始者), patriot(愛国者), patrician(古代の貴族) 等の派生語があります。

粒子線がん治療装置PATROの医療用具としての製造承認申請のために臨床試験(治験)を、まず陽子線について2001年5月から11月にかけて、ついで炭素線について2002年1月から7月にかけて実施しました。陽子線、炭素線についてそれぞれ30名の患者さん、計60名の患者さんの治療照射を無事終了することが出来ました。

治験照射期間中には毎日患者さんの照射に先立って、要求されるビームエネルギー毎にすべての照射ポートにビームを導入して確認を行いました。陽子線の場合は、回転ガントリーの回転角毎にもビーム確認を行うために確認数が多くなります。加速器の運転員は運転日には毎朝5時に出勤してビーム調整を開始しました。8時過ぎにはすべてのビーム調整・確認を終えて、9時からは治療チームにビームを渡します。治療側でも線量校正、照射野確認をすべてのポート、エネルギーにわたって行いました。ビームや線量測定は、ほとんど無調整、無補正で再現することが1年以上にわたった治験中のデータにより統計的・実証的に明らかになりました。装置性能の安定性・再現性が確認されたことにより、病院開設後多数の患者さんを受け入れても、ビーム調整・校正手続きを合理化することにより技術的には十分に対応可能であることが実証されました。

| 陽子線・炭素線 2001年5月―2002年7月 |

| 患者部位 |

患者数(人) |

照射ポート |

門数 |

| 頭頚部 |

23 |

AOC |

8 |

| 肺 |

8 |

BHC |

77 |

| 肝臓 |

11 |

BVC |

32 |

| 前立腺 |

16 |

CHC |

24 |

| 骨軟部 |

2 |

G1C |

49 |

| |

|

G2C |

8 |

表に患者さんの照射対象部位毎の統計と、治療に使われた門(ポート)数の集計を示します。たとえば頭頚部の場合、縦横(HとV)の2門照射を行い、治療期間の途中で腫瘍の縮小に応じて治療計画を行い小さな照射野で再度2門照射を行った場合、1患者当り4門とカウントされます。A,B,C,G1,G2の5照射室に6門が有りますが、そのすべてを有効に使いこなしています。これは、現場の技師、メーカー技術者達の頑張りの現れです。

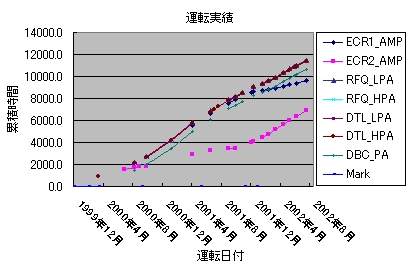

図に入射器系ECRイオン源のクライストロンや、線型加速器(RFQ, DTL, DBC)の4極真空管フィラメント通電時間による装置のこれまでの累積運転時間を示します。1999年12月からは入射器系の、2000年3月からはシンクロトロンのビーム調整が開始され、9月の放射線発生施設検査合格の後には照射室周りのビームによる調整が急ピッチで進み、2001年5月からの陽子線治験開始、2002年1月からの炭素線治験開始と、順調に運転を続けたことが見て取れます。炭素線治験開始とともに炭素線に割り当てられたECR2イオン源の運転も順調に進んだことが見て取れます。

調整期間中の初期故障、治験期間中のトラブルや制御ソフトの手直しはあったものの、毎日の患者照射スケジュールを順調にこなし1日たりとも中断、順延することはありませんでした。治療装置としてのビームの安定性、再現性を十分に証明することが出来ました。

当たり前の結果

医療部放射線科 主任放射線技師 須 賀 大 作

医療用具申請に係わる臨床試験(治験)では、装置メーカーが医療機関へ治験を依頼し、その医療用具を用いて医療機関が治療を実施する。通常は、治験の多くの部分を医療機関が担うことになる。ところが、粒子線治療装置は、設置面積12,000m2(ほぼ甲子園球場のグランドに匹敵する)を有する複合型の加速器装置であり、その精度維持や運転には専門の技術者が必要な装置となっており、医療用具をメーカーの技術者と医療機関のスタッフが協力して稼働させ、治験を実施するというスタイルとなった。

平成13年4月、治験を始めるにあたり、運転技術者とスタッフで会議を行った。会議の目的は、治験に対する共通の認識、危機感を確立するためである。その理由として、治験の評価基準が、装置の安全性と稼働性となっていることにあった。これは粒子線治療装置が不具合を起こしたときに、人体へのリスクが高くなる装置と考えられていることと、治療の中断が治療効果へ影響することにある。つまり、治験期間中は、装置の安全が保たれ、かつ故障しないことが絶対条件となっている。人はミスをし、装置は不具合を生じるというのが現実である。しかし治験にあたっては、それが決して許されることではないという事を、メーカー技術者と、医療スタッフに共通の認識として持つ必要があった。

危機意識を共有した結果、13年5月22日より14年7月31日までの治験期間中に、装置による治療への影響が皆無であったこと、全治療室で治療を実施したこと、日々の標準測定が±0.5%以内という精度を維持したことは、誇るべき成果と感じている。

こう書くと、いかにもスムーズに行ったように感じるが、華やかな舞台の裏は、てんやわんやというのが世の常である。治験開始の3ヶ月前は、治療が開始できるという目処も立たず、志願してきた身では、逃げるに逃げられずという状況であった。よくも治療に間に合ったと思うが、この間のメーカーと医療スタッフのがんばりは、さながらプロジェクトXのような劇的な内容であったと思っている。

13年4月には、看護師さんをはじめ病院スタッフが揃い、メーカーの治験体制も確立された。連携を強化するため5月8日から治療室で朝礼を始めた。朝礼の議事録は303回の記録として残っている。朝礼では、当日のスケジュール確認、装置のコンデションと障害予防、確認事項と問題点の整理を行った。毎朝の朝礼を通して、お互いの連帯感と信頼が生まれた。議事録を読み返してみると、5月14日、装置責任者若林さん体調を崩しダウンとある。この頃が、装置整備のための疲れがピークであったように思う。23日、24日は治験開始直後であるが、落雷(瞬間停電)により治療中断が心配されるとある。落雷による治療遅延は、治験期間中で1日だけであったが、雷が治療実施人数に影響するとは、まさに青天の霹靂か。5月30日、現地で装置据え付け調整の統括をされてきた原口所長が帰社された。厳しい状況の中でも笑顔を絶やさず対応しておられた姿を思い出す。今は静岡県で陣頭指揮を執っておられるとお聞きしている。7月3日患者さんへのシネマ会を企画し上映する。この日が粒子線シネマ会の第1回目となり、治験終了までにミュージカル、喜劇、時代劇など9回の上映を行った。7月13日、治療がないので午後より草抜き、メーカー技術者と医療スタッフ協同で汗を流したとある。草抜きはこれ以降も何回か実施した、終了間際に参加してくる者はだいたい同じと記憶している。技術的な打ち合わせについては、詳細を省略するが、互いに妥協を許さないという姿勢が基本にあり、記録の中にも、そうした緊張感が読みとれる。 13年4月には、看護師さんをはじめ病院スタッフが揃い、メーカーの治験体制も確立された。連携を強化するため5月8日から治療室で朝礼を始めた。朝礼の議事録は303回の記録として残っている。朝礼では、当日のスケジュール確認、装置のコンデションと障害予防、確認事項と問題点の整理を行った。毎朝の朝礼を通して、お互いの連帯感と信頼が生まれた。議事録を読み返してみると、5月14日、装置責任者若林さん体調を崩しダウンとある。この頃が、装置整備のための疲れがピークであったように思う。23日、24日は治験開始直後であるが、落雷(瞬間停電)により治療中断が心配されるとある。落雷による治療遅延は、治験期間中で1日だけであったが、雷が治療実施人数に影響するとは、まさに青天の霹靂か。5月30日、現地で装置据え付け調整の統括をされてきた原口所長が帰社された。厳しい状況の中でも笑顔を絶やさず対応しておられた姿を思い出す。今は静岡県で陣頭指揮を執っておられるとお聞きしている。7月3日患者さんへのシネマ会を企画し上映する。この日が粒子線シネマ会の第1回目となり、治験終了までにミュージカル、喜劇、時代劇など9回の上映を行った。7月13日、治療がないので午後より草抜き、メーカー技術者と医療スタッフ協同で汗を流したとある。草抜きはこれ以降も何回か実施した、終了間際に参加してくる者はだいたい同じと記憶している。技術的な打ち合わせについては、詳細を省略するが、互いに妥協を許さないという姿勢が基本にあり、記録の中にも、そうした緊張感が読みとれる。

この治験において、装置が安全に稼働し、きちんと治療を行うという、医療用具として当たり前の結果を残した。当たり前のことをするというのは、できないということが許されないという厳しさがある。したがって、できて当たり前のことをするには、徹底した準備と心構えが必要となる。303回の朝礼と、その議事録は、今後の粒子線治療装置の維持管理において、大きな糧となることを確信している。

14年7月31日、最後の議事録には、次に朝礼で会うときは、新しいスタイルでお会いすると思います、と記録されている。そこには、1日も早い再会と、粒子線治療を開始するという日を待つ思いが十分に込められていると思う。この治験に関わった全ての人に感謝し、ともに貴重な時間を共有したことを生涯忘れないと思う。

炭素線治療の臨床試験を終えて −患者アンケートより−

看護科長 目 尾 博 子

看 護 科 舛 田 かをる

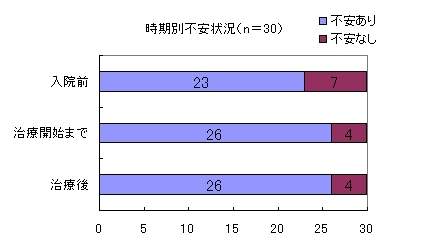

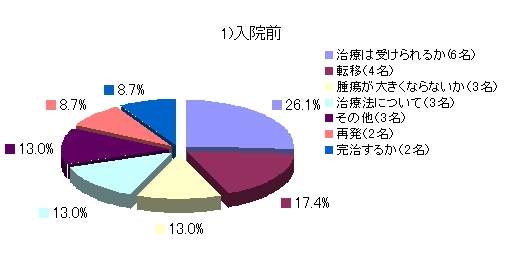

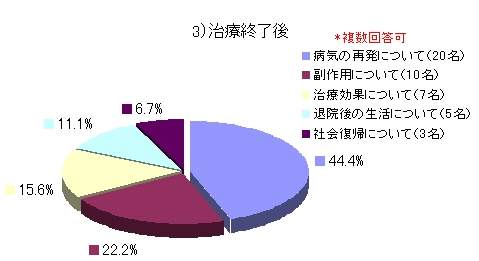

当センターでは、陽子線治療の臨床試験に続き、本年1月より炭素線の治験を開始し8月1日最後の患者さんが退院された。がんと告知され、炭素線治療という新しい治療法を、自ら選択した患者は、どのような不安をもち、何に希望、期待を寄せているのか。炭素線治験患者30名全員に、治療前と治療後のアンケート調査の協力を得られたので、その結果を報告します。

| 対 象 |

: |

炭素線治療患者30名(肺3名・肝臓6名・頭頸部19名・骨軟部2名) |

| 性 別 |

: |

男性:17名 女性:13名 |

| 平均年齢 |

: |

59.3歳 |

アンケート結果

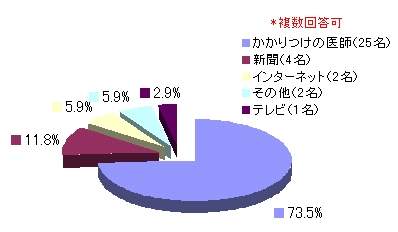

1、粒子線治療を知ったのは? |

|

2、粒子線治療は自分で選びましたか? |

・自分で選んだ;29/30人(96.7%)

|

3、がんと聞いた時、どんな気持ちでしたか? |

患者の60%は「ショック(5名)・不安(5名)・びっくりした、信じられない(5名)・死を考えた(2名)日を追う毎に危機感を覚えた(1名)」、23%は「やっぱり(4名)・またか(1名)・年齢的にも仕方ない(2名)」、10%は「ピンとこなかった(2名)・癌なんて他人事(1名)」、6.7%は「どんな治療でも受けて治したい(2名)」という気持ちだった。

|

4、医師の説明に対する理解度 |

1)病名 2)病状 3)炭素線治療について 4)治療効果について 5)副作用についての5項目全てに患者全員が理解できたと答えている。患者全員、副作用が出るのは仕方がないと受け止めているが、説明は前もって十分行って欲しいという患者は90%。10%の患者においては、知ることでかえって不安に繋がるため、前もっての説明はいらないと答えている。

|

| 5、不安の時期・内容について |

|

|

|

|

| 6、治療中つらいと感じたことはあるか? |

治療中つらいと感じたことがある患者は全体で60%を占めている。照射体位と固定、治療時間(照射までの準備に時間がかかる)、頭頚部患者の殆どは急性反応として、目・鼻・口・皮膚に炎症が現れたことなどが、つらいと感じた内容として多かった。しかし、QOLの低下には至っていない。

|

| 7、入院中心配事やわからない事は気軽に相談できたか? |

・医師に対して:相談できた(100%)

・看護師に対して:相談できた(100%)

|

| 8、周囲で癌にかかった人がいた場合、炭素線治療を紹介しますか? |

|

かつて、がんは不治の病といわれた。アンケートでも告知を受けた時、60%の人が「ショック・不安・死を考えた」、10%の人が「他人事・・」と答えている。入院前、治療開始まで、治療終了後、どの時期に於いても、内容は異なるが殆どの人が不安を感じている。

自分ががんであると聞いた時は「もう死ぬかと思った」患者さんが、家族や周囲の支援を得て、自分で治療法を選択し、「入院中配慮して欲しいことは?」の問いに「あまり病人扱いはして欲しくない」と答えている。それは病気について触れて欲しくないという意味ではなく、将来に向けての希望と勇気を感じさせる入院態度であった。

がん患者の社会復帰を助け、生きがいのある人生を送っていただけるよう、お手伝いが出来たらと看護職員一同願っている。 |

【見学の状況】(平成14年4月〜8月)

4月以降96団体、1,829人の見学がありました。非常に多数の方に見学していただき、スタッフ一同感謝するとともに、皆様の関心のたかさにあらためて、身が引き締まる思いでいっぱいです。

| 4月10日 |

近代垂水大学 |

15名 |

|

7月 8日 |

静岡がんセンター |

2名 |

| 4月11日 |

相生市民グループ |

18名 |

|

7月11日 |

白鷺会 |

28名 |

| 4月19日 |

医療法人川崎病院 |

20名 |

|

7月16日 |

篠山市丹南商工会 |

10名 |

| 5月 9日 |

岩手県知事一行 |

3名 |

|

8月 1日 |

京都大学化学研究所 |

50名 |

| 5月10日 |

五色町議会議員 |

9名 |

|

関西学院大学尾藤教授一行 |

8名 |

| 5月16日 |

三菱総合技術研究所 |

3名 |

|

8月 6日 |

東北大学伊藤教授一行 |

4名 |

| 5月17日 |

国際ソロプチニスト加古川 |

16名 |

|

ココロンクラブ |

33名 |

| 5月21日 |

神戸新聞ブッククラブ |

14名 |

|

8月 7日 |

エネルギー・環境・放射線セミナー |

51名 |

| 5月22日 |

自衛隊中央病院 |

25名 |

|

8月 8日 |

日本学術振興会産業計測第36委員会 |

9名 |

| 5月31日 |

(財)科学技術広報財団 |

1名 |

|

高校生のためのサイエンスサマーキャンプ |

24名 |

| 6月 4日 |

日経懇話会 |

93名 |

|

8月19日 |

サイエンスサマーセミナー |

293名 |

| 6月17日 |

備前市三石愛育委員会 |

23名 |

|

8月20日 |

サイエンスサマーセミナー |

245名 |

| 6月18日 |

城崎町民生委員協議会 |

13名 |

|

8月21日 |

青少年サマー教室 |

55名 |

| 兵庫県中小企業家同友会姫路支部 |

27名 |

|

8月26日 |

WHO神戸センター川口所長 |

1名 |

| 6月27日 |

龍野・相生市議会議員 |

10名 |

|

川西市高齢者福祉を進める会 |

30名 |

| 茨城県工業技術課 |

4名 |

|

8月27日 |

三日月町老人クラブ連合会 |

14名 |

|