兵庫県立粒子線医療センター

ニュースレターNo.23

October 2006

CONTENTS

■□ 粒子線医療センターでの医療

■□ 粒子線治療の実績と診療体制 ~ 1,000 名治療を達成して~

■□ 保守分散化(通年治療)のスタート

■□ がん看護の現場から ~さまざまな連携を大切にして~

■□ 健康補助食品-サプリメントについて

■□ 粒子線がん治療装置の建設開始から11 年 そして今

■□ 粒子線医療トピックス

粒子線医療センターでの医療

院長 菱 川 良 夫

がん治療

がん治療の第一の目的は、がんの治癒です。治療前のがんの状況によって、治療の方法が変ります。局所にがんがあれば、手術が第一の適応です。粒子線治療は、手術と比べると治療できる部位が限られますが、手術と同等の局所制御が可能です。全身に広がったがんの治療方法は、化学療法(抗がん剤治療)が主で、局所の治療である手術や粒子線治療は役に立ちません。

がん治療の第二の目的は、がんが治癒できない場合の緩和医療です。治癒ができないということは、患者さんにとっては大変つらく、精神的な苦痛が大です。したがって、緩和医療は、がんによって生ずる体の苦痛を放射線治療や化学療法などで取り除くとともに、精神的な支援が必要な医療で、医療従事者の人間性が重要になります。

最先端なチーム医療

粒子線治療は最先端な医療で、局所制御に関して部位は限られますが、手術と同等の成果が期待できます。また先行している、大学やがんセンターなどの治療の成果から、安全な治療方法が確立されています。当センターでは、治療の適応になる部位ごとに、治療基準を作成しそれに基づき治療をしています。

手術では、術者の技量が治療結果に反映しますが、粒子線治療は、オペラのような総合芸術で、装置、装置の保守・管理、運転技術、患者さんへの説明、治療計画、照射技術、治療中の看護、治療後の経過観察などからなる、究極のチーム医療で、治療の成果は、チーム力によります。当センターでは、最先端なチーム医療と位置づけ、チーム力の向上を目標とし、患者さんの協力の基に、最上質ながん治療を提供することを目指しています。

改善

2001 年の臨床試験開始時には、半日で数名の治療を行っていたのですが、2年間の臨床試験の経験を基に、2003 年の一般診療開始時には、1日30 名の治療ができるようになりました。年末には、残業をしてがんばり、1日50 名の治療数を達成しました。このころから、10万個の部品からなる装置の保守管理のために、部品のデータベースを作りました。これをベースとして保守管理を進めたことにより、装置の弱点などが把握され、装置を制御する心臓である制御系コンピュータのソフトの改善が可能になりました。1年に1回約3週間の休止を必要としていた装置が、毎月、4日ないしは5日の休止で年間を通して稼動できるようになりました。また、1日約60 名の治療が可能になり、最近、時間外にもがんばって78 名の治療もできました。

待たないがん治療

粒子線治療以外のがん治療では、計画通り治療ができないことがほとんどです。手術での出血や手術創の治癒遅延、化学療法や放射線治療での治療に関する反応が強く治療を休むことなど、このようなことは、粒子線治療では生じません。したがって、患者さんの治療スケジュール管理が容易です。前述したように装置が安定したことで、平均60 数名の治療ができており、毎週10 数名の方が治療終了すると伴に、10 数名の方が治療を開始しています。

がん患者さんにとっての一番の苦痛は、治療開始を待つことです。当センターでは、ホルモン先行の局所進行型前立腺がん以外は、原則、待たさないで治療を開始することを目標としています。ただ、50 床の病棟は常に満床の状況なので、治療開始後少しの期間は、ホテルないしは近隣の連携先病院からの通院治療になります。粒子線治療が、患者さんにほとんど何の影響も与えず治療できることと、患者さんとのコラボレーションが、このような医療を可能にしています。

優しい治療

粒子線治療は、患者さんに負担をかけませんから、90 才前後の患者さんや、透析を受けている患者さんの治療も容易にできます。治療が患者さんを苦しめないことで、患者さんは気持ちが楽になるとともに、心が穏やかになるようです。90 才の御婦人を囲んで、女性の患者さんが楽しく食事をし、また助け合っているのを見るとそのことを実感します。患者さんを苦しめない治療は、患者さんを優しくするようで、そのことががんの治癒に良い影響を与えているような気がします。また、優しい患者さんを見ることは、医療従事者に元気を与えてくれ、がんばろうという気にしてくれます。

粒子線治療の実績と診療体制 ~ 1,000 名治療を達成して~医療部長 村 上 昌 雄

2001 年の治験開始から2006 年8月までに1188 名の患者さんに治療を行ってきました。

1.対象疾患・線種の割合・入院と外来患者さんの割合

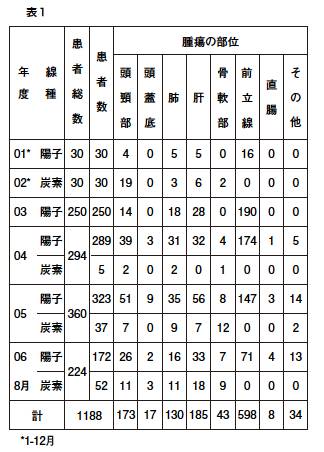

線種・腫瘍の部位による年次別治療患者数の内訳は下表のとおりです。(表1)

対症臓器は前立腺が598 名(50.3%)で最も多く、以下、肝臓185 名(15.6%)、頭頸部173 名(14.6%)、肺130 名(10.9%) の順です。

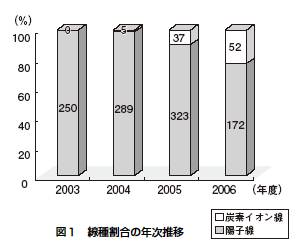

当センターでは陽子線と炭素イオン線の2つの粒子線を使用できます。その割合を年次的に見ると炭素イオン線の使用頻度が昨年(10%)に比べ今年度(23%)は増加しているのがわかります(図1)。炭素イオン線は骨軟部腫瘍など放射線抵抗性腫瘍に多く使用されますが、それ以外に肺がんや肝がんの短期照射:4回照射(準備を含めて2週間以内に終了します)において使用しています。

肺がんや肝がんは陽子線でも治療可能ですが、この場合は10 回の治療(3週間かかります)が必要です。炭素イオン線治療で早く治療を終えたいとお考えになる肺がん・肝がん患者さんが増えてきたということがいえそうです。短期間照射は外来通院治療においてメリットが大きく、京阪神・岡山など遠方からでも負担が少なく、日常生活を営みながら治療が可能です。

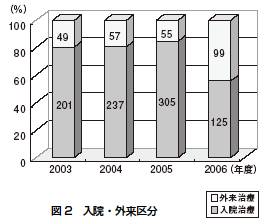

入院治療と外来通院治療の割合を年次的に見ると、従来15-20% 程度であった外来通院治療の患者さんが今年度は急激に増加(44%) しているのがわかります(図2)。そのもっとも大きな理由は患者さんの増加であり50 床のベッドが満室状態となっているためです。治療を急ぐ場合は、近くのホテル(県立先端科学技術支援センターや相生ステーションホテル)や近隣の医療機関(赤穂中央病院や佐用共立病院)から通院治療を行っています。

2.紹介元病院と通院治療

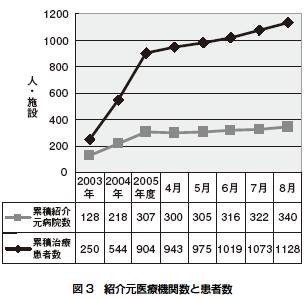

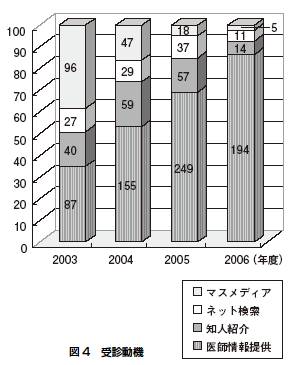

一般診療を開始した2003 年から8月末まで1128名の患者さんに治療を行ってきましたが、紹介元の医療機関の累積は340施設にのぼり、まだ増加の傾向にあります(図3)。受診動機を見ると開院当時のマスメディア主体から医師の情報提供へとシフトしてきましたので、粒子線治療が徐々に医療現場に浸透してきたことが伺えますが、患者数に比し紹介元医療機関が多い(平均すると1施設あたり3.5名)ことから、まだまだ粒子線治療を真にご理解いただいている医療機関・医師の絶対数は少ないと推測しています(図4)。より多くの患者さんに粒子線治療を受けていただくためにも、さまざまな活動を通じて粒子線治療の普及に努めていきたいと考えています。

3.前方連携と後方連携

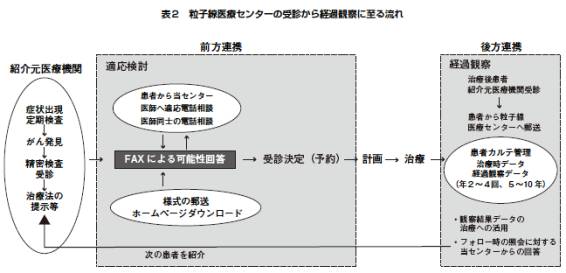

粒子線治療を受けていただく場合にはホームページから「主治医の先生へのお願い」、「患者紹介用FAX(1)、(2)」をダウンロードしていただき主治医の先生からFAX で申し込んでいただくことになっています。当センターではFAX 受診後、担当医師が大まかに適応判断し、適応がありそうな場合は受診場所、初診日などを決定しています。適応が明らかにない場合はFAX または電話でお断りします。場合により、セカンドオピニオン外来の予約を行う場合もあります。最近は満床が続いてますので、治療を急ぐ患者さんなら、ベッド状況をみながら外来通院できるかどうか、近隣病院に入院可能かどうかの調整も行います。当方受診までの予定が決まればFAX にて紹介元医療機関にご連絡します。患者さんへの連絡は基本的に紹介元病院から行っていただきますのでよろしくお願いいたします。これらFAX 受診から当センター受診までの前方連携業務は増加し、複雑に他の部門(診療、看護)とも連携が必要ですので10 月から医療連携担当として専属事務職員を増員配置しました。

治療が終了して紹介元病院に帰ってからの経過観察業務が後方連携ということになります( 表2)。後方連携は経過観察担当医を中心として看護師、事務職員からなるチーム医療で行っています。当センターで治療を受けられた患者さんには終了時に「患者カルテ=自分のカルテ」をお渡ししています。その中には病歴、粒子線治療の実施記録、粒子線治療の照射部位を記載した線量分布図、血液・尿検査データ、腫瘍を示す臨床画像(CT やMRI)、問診表、連絡表などが入っています。「患者カルテ」は5年から10 年間の観察予定にしたがって、患者さんと当センターの郵送による経過観察システムの中心をなすものです。「患者カルテ」は「自分のカルテ」という名前のとおり、ご自分の手元においてご活用いただくカルテです。当センターで行った治療の全般がそこに記載されているだけでなく、治療後の経過も画像や血液検査データなどで把握できるようになっています。ご自分の健康管理の基本台帳としても活用いただけます。地元の紹介元病院で定期的に検査を受けていただき、その結果を患者さんご自身で主治医から借り受け、患者カルテとともに当センターに郵送していただきます。当センターに届いた「患者カルテ」や臨床画像などは後方連携の経過観察室で取りまとめられ、電子保管されます。患者カルテに新しいデータを追記した後、患者さんのお宅にすべてを返却するという仕組みになっています。顔を見ながらの診察ではありませんので不十分になりがちですが、それを補う目的で問診表や連絡簿あるいは皮膚写真などを活用しています。どうしても診察させていただかないとわからない等、事情があれば当センター外来で直接診察を行う場合もあります。また電話での相談にも応じており、経過観察担当看護師、医師が対応いたします。

保守分散化(通年治療)のスタート

放射線技術科長 須 賀 大 作

粒子線医療センターは粒子線治療に特化した病院であり、それ以外の医療サービスを提供することはできない。これしかない、これがだめなら何もないという潔さが職員の緊張感と、信頼や安心感を得るための原動力となっている。

安全で安心できる粒子線治療を提供するための課題の一つとして、「粒子線治療装置」の適正な管理方法の実現に取り組んできた。粒子を加速するための部品は、ほとんどが消耗品であるため、劣化の程度を見極めながら交換の時期を予測してきた。部品がダメになった場合、交換修理を行えば良いというものではないという難しさを有している。交換した部品にはチューニングという調整作業が必要となり、その期間は2、3週間に及ぶものもある。また、いきなり部品の定格値にすると、放電が発生したり回路の遮断が生じたりするため、時間をかけて定格値に持っていく作業(負荷試験)も必要となる。こうした作業は、できるだけ年1回の保守作業期間に実施してきた。年1回の保守作業は、12 月から1月にかけて約4週間、治療を停止して行ってきた。

粒子線治療装置は、複雑なネットワークで構成され、10 万点以上の精密機器で成り立っているため、少なくとも年1回の保守作業期間が必要と理解してきた。が、何か納得しきれないものがあった。その何かは、15 年度の治療開始と治療を停止しての保守作業を行った時点でクリアになってきた。我々の責任を示す言葉として使ってきた「安全で安心できる治療の提供」にもその答えがある。安心できる治療の提供のため、巨大装置を安定稼働させることが必要である。そのために「治療を止めて」でも保守作業を実施していく。という方針に反論の余地はない。一方で、何時でも治療を受けられるということこそが「安心できる治療」であり、そのための装置管理の仕組みを作っていくことが必要とも考えられる。このことは、装置見学会の際に必ず患者さんから「何時でも治療が受けられるようになってほしい」と言われることでも判る。

「言うは易し、行うは難し」で、保守のため治療を止める期間を作らないという運用は、どうすればできるのかが判らないという状況であった。やはり相当の準備期間が必要であり、その準備の内容として、①5日以内に修理できること ②チューニング(調整)、段階的な負荷試験を要しても治療は始められる運用の確立③必要な保守作業時間の確保 ④機器管理システムの構築(データベース化)を目標と定めて取り組みを開始した。

①5日間で修理が完結することとしたのは、本院では装置のダウンがあっても2週間に8回の治療を実施することを目標としている。14

日間で8日間の治療日を差し引くと6日間が残る。5日で修理を完結させると1日の予備日がまだ残せることになる。

②チューニングと負荷試験は、ビームの出力値をトレードオフとして、交換直後は線量が少なくなることを容認して早期の治療開始を可能とした。

③4日間、5日間の保守を交互に毎月行うスケジュールとし、これを「保守分散カレンダー」とした。1年間に合計48日間の保守期間を確保できた。

④装置の障害、復旧までの手順、測定記録等のデータは、16 年9月より稼働した「保守ネットワーク」にすべて記録保存され、自在に再利用が可能な機能を整備した。以上の準備と経験を経て、18 年4月より「保守分散化」の運用を開始した。

保守分散化の効果は、何時でも治療を受け入れられることにある。これまでは、12月に治療を止めるため、37回治療の前立腺では10月に治療の受付を終了させていた。また、保守作業後の治療受入を最大限とする努力が常に必要であった。治療のできない期間は、単純に保守作業を行う期間だけではなく図1グラフの「ラインの間」が治療件数の減少となる期間を示している。

何時でも治療を受けられることは、患者さんにとって「安心できる治療」となった。しかし、この運用は前例のない取り組みであることから、今後の実績を示してこそ評価されるものである。安心できる治療は、言葉にできない緊張感を我々に与えている。

図1

がん看護の現場から ~さまざまな連携を大切にして~

看護科長 笹 倉 しのぶ

当センターは、平成13 年に開設され、平成15 年より一般診療がはじまって4年目を迎えました。実績を積んだ結果、年々治療の適応部位は幅広く受け入れることとなり、平成18 年度はこれまで以上に多くの方に治療を受けていただいています。現在50 床しか入院設備がないため、近隣の宿泊施設より通院していただくなど一部の方にはご不便をおかけしております。しかし、外来通院で治療を受けていただく方にもがん専門看護師を中心にチームの連携をとり、入院されている方と同じように安全で安心して治療が行えるよう、また粒子線治療による副作用の早期予防や急性反応に対する手当てなど十分な支援ができるよう、全力を尽くしております。

また、この5月より近隣に位置する二つの地域病院の協力を得て、それらの病院に入院し、粒子線の治療に通院していただくことが可能になりました。すなわち、これまで複合疾患を持った方、(たとえば人工透析をされている方や、糖尿病のコントロールが必要な方、脳梗塞でリハビリの必要な方など)は当センターが放射線科単科のため疾患のコントロールが十分できず、粒子線の入院治療ができませんでしたが、これらの患者さんの複合疾患のコントロールをそれらの病院にお願いすることで、このような方にも粒子線治療を受けていただくことが可能となりました。患者さんの連絡用カルテを作成し、協力していただける病院との情報交換をしっかり行うことで、患者さんの治療が安全にできるよう、看護師が中心となって連携に努力しています。この5月から8月までに、これらの病院との連携で粒子線治療を受けられた方は17名に達しております。

適応部位等の拡大に伴い、患者さんのニーズも多様になってきています。それらのニーズに対応できるよう、私たち看護師も、当センター医療チームのスタッフ間の連携、地域病院との連携を積極的に行い、これまで以上に患者さんが安心して治療を受けるための援助や、社会復帰や退院後の相談など、細やかな支援を行っていきたいと考えています。

健康補助食品-サプリメントについて

薬剤科長 兵 頭 純 子

今回のニュースレターでは、健康食品・サプリメントの選び方を考えていきたいと思います。正直なところ、こうすれば正しい(自分に合った)ものが選べると断定できる方法はありません。現代社会は色々な情報を得やすく、特にインターネットでは瞬時にして様々な情報を得ることができます。しかし便利な反面、悪徳業者がこれを利用するといった問題も出てきています。また、新聞を賑せているように薬事法違反の過大宣伝や書籍中で商品を宣伝する「タイアップ商法」などの違法行為が横行しています。まず、信頼できるデータから情報を得ることが重要です。

健康食品・サプリメントと呼ばれている多くのものは信頼できるデータが少ないのが現状ですが、最近では、政府機関等も情報を集めデータベースを構築するなど、これらの問題に取り組み始めています。いくつかをここで紹介したいと思います。

・厚生労働省(食品安全情報)

・国立健康・栄養研究所(健康食品のデータベース

・厚生労働省がん研究助成金「がんの代替療法の科学的検証と臨床応用に関する研究」班

がんの補完代替医療ガイドブック

健康食品等を飲もうかと思われた場合、すぐに購入せずにこれらの情報を参考に一度冷静に考えることをお勧めします。

薬剤科の窓口では、病院で処方されたお薬は当然のことながら、サプリメント・健康食品についての相談にも応じています。今までにも、「サプリメントを服用したいがとても高価なので迷っている」、「すでに飲んでいるのだけれど飲み合わせに問題はないか」など様々な質問が寄せられています。

これらの質問に対する回答に正解は無いかもしれませんが、信頼できるデータを元に患者さんと共に考えていきたいと思っています。

粒子線がん治療装置の建設開始から11 年 そして今

装置管理科長 板 野 明 史

兵庫県立粒子線医療センターの粒子線がん治療装置PATRO( Particle Accelerator for Therapy,Radiology and Oncology )は、陽子線と炭素線の二種類の粒子線(放射線の一種)を用いてがんの放射線治療を行う医療用加速器装置であり、その治療照射室には、A)45 度斜め照射室、B)水平・垂直照射室、C)水平小照射野照射室(座位)と、G 1, G2)陽子線専用の回転ガントリー照射室2室がある。1)粒子線を発生させるECR イオン源、2)初段加速器の1MeV/u RFQ ライナックと5MeV/uDTL ライナック、3)主加速器である周長93 mのシンクロトロンによって、患者さんの治療条件に応じた所定のエネルギーまで加速された粒子線は、高エネルギービーム輸送ラインを通して、治療照射室に導入される。がんの種類に応じて陽子線、炭素線を選択して最適な治療ができること、45 度斜め照射により(回転ガントリーを使えない)炭素線にも適切な照射方向を設定して治療できる特徴をもつのは、本装置が世界で唯一である。

がん治療装置の建設は、長い準備段階が有ったものの本格的に始まったのは1995 年の基本設計、翌年の詳細設計からと言えよう。実際の装置製作は1997 年から開始した。装置を設置する照射治療棟の建設も進み、1999 年からは装置機器の搬入・据付を開始した。加速器運転のビーム試験も1999 年11月から開始し、翌2000 年秋には放射線安全管理に関する施設検査の後、治療照射機器の本格的ビーム機能試験を開始した。また細胞・動物照射実験も行われ、粒子線生物学的効果の実験データ蓄積につとめた。2001 年から2002 年にかけては、陽子線および炭素線による医療用具製造承認申請のための臨床試験が、それぞれ30 名の患者さんを対象として順次行われた。陽子線と炭素線それぞれの医療用具製造承認を順次取得した後、2003 年から陽子線の、2005 年からは炭素線の一般診療を開始した。

治療日には毎朝6時過ぎから装置を起動して運転を開始する。陽子線治療には210MeV と150MeV、炭素線治療には320MeV/u のエネルギーを使用している。この各エネルギー毎に、その日に治療を行う照射室にビームを導入して、ビームの照射点における位置、形状、強度の日々の再現性を確認している。その後、各室毎の照射点に標準線量計を設置してビームを用いて照射機器の較正や動作チェックのための標準測定を行い、9時からの陽子線治療に備えている。その日の陽子線治療終了後には、炭素線に切換えて炭素線治療に対応する。夕方以降は、新しく治療を開始する患者さんや、治療途中で照射野を変更・縮小する患者さんの治療計画で要求される照射条件確認のための新患測定を行っている。通常は測定終了後、午後10 時には装置を停止している。

ビーム試験の開始以来、装置の累積運転時間は2006 年8月末で27,000 時間を超している。年間の運転時間は約4,100 時間である。今後ともこのペースで装置の安定稼動に努めたい。

粒子線医療トピックス

粒子線治療公開講座が開催されました。

去る6月23 日、神戸市内で、全国の粒子線治療を実施・研究する医療関係者が一堂に集い、第3回日本粒子線治療臨床研究会(会長:菱川良夫 当センター院長)が開催されました。これを機会に一般の方にも副作用や痛みが少なく、治療効果も高いと考えられている粒子線治療についてわかりやすく紹介する公開講座を神戸文化ホール(神戸市中央区楠町)の大ホールで、約700 名の聴衆を集めて行われました。

当日は、菱川当センター院長の司会により、独立行政法人放射線医学総合研究所(千葉県千葉市)重粒子医科学センター長 辻井博彦氏や国立がんセンター東病院(千葉県柏市)粒子線医学開発部長荻野 尚氏の各先生方の講演に続き、当センターからも、村上昌雄医療部長、須賀大作放射線技術科長から治療の実施や臨床効果についての説明を行い、盛況のうちに終了しました。

入院時食事療養費(Ⅰ)の算定を開始しました。

当センターでは、食事にクックチル方式を導入し、衛生管理には万全を期していますが、食事の栄養指導・給食管理を担当する常勤栄養士を病院職員として配置しました。このことにより、兵庫社会保険事務局に届出を行い、平成18年8月より入院時食事療養費(Ⅰ)を算定開始しました。患者さんのご負担は変わりませんが、給食委託事業者とともに、それぞれの方の健康状態に合わせた食事をご用意し、これまでより患者さんに安心でおいしい食事を摂っていただけるよう努めてまいります。

日本医療機能評価機構から病院機能評価の認定を受けました。

質の高い医療を効率的に提供するためには、医療機関の自らの努力が最も重要なことはもちろんですが、医療の質の一層の向上を図り患者さんの信頼を得るために、病院を始めとする医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結果明らかとなった問題点の改善を図ることが重要です。当センターでは、財団法人日本医療機能評価機構に病院機能評価を依頼し、 このたび、平成18 年8月21 日付けで同機構から認定(Ver.4.0)を受けましたので、報告いたします。

|