兵庫県立粒子線医療センター

ニュースレターNo.19

July 2004

CONTENTS

■□ あたたかみある身近な粒子線治療を目指し

■□ 一般診療開始からの1年

■□ 陽子線治療の一般診療開始後1年を経過して

■□ 新しい治療基準について

■□ 放射線医療室から - 粒子線医療センターと成人病センターとの連携について

■□ 粒子線シネマサロンの紹介

■□ 県立粒子線医療センターを退院して

■□ 一般診療開始から1年が経過して 「日誌」の正体とは

■□ 患者さんの権利と義務を制定

■□ 第2回病院運営懇話会を開催

■□ 皆様の声への対応状況

あたたかみある身近な粒子線治療を目指し

兵庫県病院局長 中 島 英 三

病院局長 あいさつ

兵庫県病院事業は今、「県民から信頼され安心できる県立病院」をめざし、「病院構造改革」を計画的に推進しています。

病院局長に就任以来、様々な会議等に出席し、県立病院で働く職員一人ひとりの県民医療への熱意に心強さを感じる中で、今後とも、職員約5,000人の結束のもと、この大きな改革に尽力したいと考えています。

さて、昨年度、県立病院を利用した延べ患者数は300万人で、県民2人のうち1人が県立病院を利用されていることになります。いかに多くの方が県立病院の提供する高度な医療に対し、信頼と期待を寄せているのか、伺い知ることができます。

この高度な医療を提供する県立病院の中でも、粒子線医療センターは、最先端のがん治療装置をもつ県立病院です。当センターにおいて治療に使われるのは、粒子線という特殊な光であり、この光を作り出すのに年間460万kwhの電気が必要で、これは一般家庭の1,300倍に相当します。

また、この治療装置は、約10万点のパーツから構成され、甲子園球場のグラウンドとほぼ同じ広さを有しております。

今年4月、今まで見たこともなかった最先端の装置を目の前にし、「日進月歩を続けているがん医療」を実感しました。

一昔前のようにがんは不治の病ではありませんが、兵庫県において死因の第一位となっており、がんに対する県民の不安は依然大きなものがあります。それだけに、当センターの治療には格別の期待が寄せられているところです。

当センターでは、この患者さんの期待に応えるため、患者さんに対しては、治療に関し十分な説明を行い、患者さん自身の同意と自己決定のもと、患者さんと医療従事者が一緒になってがん治療を行うとともに、この患者さんとの信頼関係に応え、最善の治療を提供するため、医師、放射線技師、看護師など治療に携わる全ての職員によるチーム医療を実践しています。

さらに、都市部とは異なるゆったりとした自然の中で、テニスや散策などを通した患者同士の交流も大切にしています。

このような人とひととのつながりを大切にした治療を実践することで、身体的な治療に対してだけでなく、「心のリフレッシュができました。」、「ここでの時間は私の宝です。」など、精神的にも元気になったという、数多くの感謝のメッセージをいただいており、このことは、職員の大きな励みとなっています。

昨年4月より陽子線治療を開始し、県内外から1年間に250名の患者さんが治療を受けられました。本年度は、現在の陽子線に加え、炭素線での治療を開始する予定にしており、さらに多くの患者さんにこの最先端の治療を受けていただき、心身ともに元気になっていただきたいと願っています。

今後とも治療効果のさらなる向上と併せて、全国に治療効果を発信するなど、がん患者にとって粒子線治療がより身近な治療法となるよう力を尽くしてまいりたいと考えています。

院長 菱 川 良 夫

平成15年4月に陽子線治療の一般診療を開始して1年が過ぎました。そこで、反省を込めてこの1年を振り返ってみました。

1. 安全な医療

従来、医療用具を使用して行う医療は、装置の

安全性の担保(薬事法での承認)と、医師、技師がそれを正しく使用すれば安全に医療ができていました。車の運転を例にすると、免許証を持つ運転手が市販車を運転すれば目的地に達したわけです。しかし、当センターのような大型の医療用具で安全な医療を行うには、それだけでは不十分で、装置を安全に動かすための運用システムが必要となります。鉄道や航空機と同様に、常に整備を行い、正しく装置が動くかどうかの確認が重要となります。鉄道や航空機が多くの方に利用されるのは、安全であると利用者が信頼しているからです。粒子線治療は、従来の放射線治療より効果が期待でき、筑波大学や放射線医学総合研究所で開発・研究が行われ、その結果当センターのような自治体の病院にも設置された経緯があります。がんへの照射線量は強力で、安全性の担保が最重要ですが、大学や研究所の医療では、1日当たりの治療症例数が少ない事からマンパワーで安全に対応してきました。しかし、当センターのような一般の病院では、マンパワーが、大学・研究所に比べ、圧倒的に不十分です。そこで、当センターができるまでの準備室では、粒子線治療での安全な治療を最重要課題として装置メーカに提示し、まず、安全な装置を作って頂きました。いかに装置が安全でも、運用で安全でなければ、事故が起こります。装置を安全に動かすための運用システムの構築を、治療業務に直接関わる放射線技師や医学物理士、装置の運転を主業務とする加速器技術者(委託)、ならびに装置メーカで行ってきました。

運用システムの中身ですが、年に一度の定期検査、不具合が起こった時の週末での検査・修正処理、毎日の装置の標準測定、新患に対する測定などが含まれます。その運用システムで臨床試験(平成13−14年)を行いましたが、臨床試験では、1日の治療は多くても10数例であったので、その運用システムで安全に治療ができました。また、十分にそのシステムの検証ができました。

一般診療では数十例の治療を行うので、一般診療を始めるにあたり、再度その運用システムを見直し、強化してこの1年が過ぎました。幸い事故はありませんが、常にこのシステムを再評価し、今後も安全な医療を続けていきたいと考えております。

次に、医療面での安全です。装置があればどこでも同じことができると思われますが、診断ではその通りですが、人の命に関わる治療では決してそうではありません。筑波大学や放射線医学総合研究所で行われた通りを行ってもなかなかそのとおりにはできないという事です。医療の世界では、学会や論文の発表で知る事ができない微妙な面があります。その微妙な面を知る事は、臨床例の積み重ねしかありません。そこで、当センターでは、治療基準を外部の専門家の先生と伴に作り、年に一度専門家の先生に集まって頂く委員会(治療基準策定委員会)を、西塚成人病センター総長の元に開き、慎重に適応や治療方法を決めていくようにしております。よその施設でできているのにできない疾患があるのは、当センターの身の丈にあった医療を慎重に行い、経験を重ねる事で身の丈を大きくして適応を増やしていくためです。

2. 楽しい病院生活

患者さんにとっての病院生活を楽しくして頂くことで、がんを知った事で傷ついた心を癒し、その結果免疫能が高まり、より良い治療成績につながるのではと期待し、そのような施設を作りました。治療が大変であれば楽しい病院生活は困難となるのですが、粒子線治療は、究極のがん治療で患者さんへの負担は従来の治療と比べてほとんどありません。したがって、院内での患者さんは元気なので、治療以外の院内ライフが重要になります。昨年は、ゴルフ、テニス、野菜作り、散歩、映画鑑賞などが中心でしたが、今年になって、囲碁大会、ジャズコンサート、阿波踊り大会、CM鑑賞会とより盛りだくさんになってきました。最近では、患者さんが企画され、それにわれわれ職員も参加するということが多くなりました。また、この夏には、近在にお住まいの方がボランタリーとしてお茶会を行う事にもなっております。患者さんが病院内で描いた絵を絵葉書にする試みも始まっております。患者さんと伴により良い医療を目指すのが当センターの使命と考えており、今後も楽しい病院生活を送って頂けるようにしていきます。

陽子線治療の一般診療開始後1年を経過して

放射線科長 村 上 昌 雄

2003年4月から1年間に、陽子線治療を行った250名の患者さんについて現況報告をします。

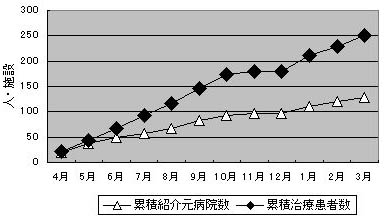

●紹介元病院数と患者数の関係

128施設の医療機関から250名の患者さんを紹介いただきました。年末に治療機器のメンテナンスがありますので、11月と12月の新規の治療患者数は少なくなっています。

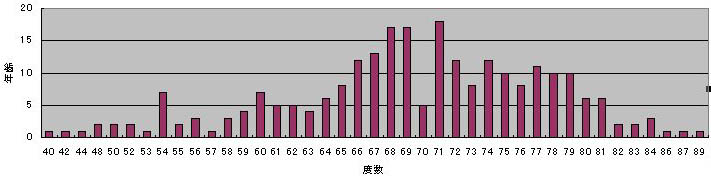

●年齢分布

年齢は40才から89才まで分布し、平均70才でした。男性:231名92%、女性:19名8%でした。

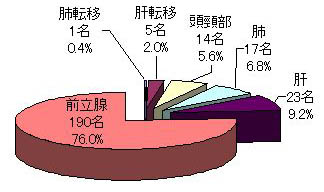

●疾患別内訳

2003年度は6つの対象疾患に陽子線治療をおこなってきました。前立腺がんが190名と多く、全体の約3/4を占めたのが特徴です。孤立性の肺転移、肝転移にも陽子線治療を行えるように治療基準を作成しましたが、実際に治療を行った患者さんはそれぞれ1名、5名でした。

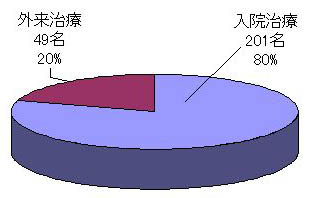

●入院・外来治療患者数

当センターは神戸市内から西へ約100Kmの距離にありますが、治療に伴う大きな副作用はないため通院による照射が可能です。20%の患者さんが通院治療されましたが、これらの方の自宅は兵庫県43名、大阪府4名、徳島県1名、岡山県1名で、片道2時間以上かけて通院された人もいます。また入院中の患者さんも週末は大多数が外泊されます。

肝硬変が強く肝機能の悪化が認められたため、治療が継続できなかった肝臓がんの患者さん1名を除き、陽子線治療はすべて予定通り完遂されました。

治療の完遂者249名、治療中断者1名

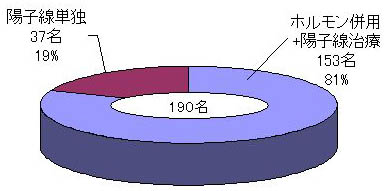

●前立腺癌の治療内容

比較的早期の限局した前立腺がん(PSA<20ng/mlで他の画像診断や前立腺生検から判断)の場合、がんの診断が付き次第、粒子線治療単独で治療を行います。37名19%の患者さんがこれに該当しました。やや進行した段階で発見された場合は、まず最低6ヶ月間のホルモン療法を行なっていただき、その後に陽子線治療を行っています。

新しい治療基準について

放射線科長 村 上 昌 雄

当センターの粒子線治療は治療基準策定委員会で承認された治療基準に則り、適応を決定し治療を行っています。ここでは2004年4月から新たに加わった基準について概要を説明いたします。なお、炭素イオン線治療が承認されれば、その時点で炭素イオン線のための基準を追加する予定です。

| 2003年4月 |

2004年4月 |

| 陽子線 |

陽子線 |

| 頭頸部 |

頭頸部 |

| 肺(20回照射) |

肺(10回 , 20回照射) |

| 肝(20回照射) |

肝(10回 , 20回照射) |

| 前立腺(A , B) |

前立腺(A , B , C) |

転移

(肺 , 肝) |

転移

(肺 , 肝 , 骨 , 軟部 , リンパ節) |

| |

頭蓋底腫瘍

(髄膜腫 , 脊索腫 , 軟骨肉腫) |

| |

直腸がん術後再発 |

| |

限局性腫瘍 |

(アンダーラインが新規治療基準)

1.肺がんと肝がんに対する10回照射

従来行ってきた4週間20回照射(肺:80GyE/20Fr/4w、肝:76GyE/20Fr/4w)に加え2週間10回照射(肺、肝ともに60GyE/10Fr/2w)でも治療が可能になりました。これは全国の陽子線治療を行っている、多施設共通の治療基準であり短期間で治療を終了できます。

2.前立腺がんのC群

従来はA群(予後良好群:PSA<20ng/ml、生検陽性率50%以下、T2aまで)に対しては陽子線治療単独(74GyE/37Fr/7.4w)とし、B群(予後不良群:A群以外の局所前立腺がん(N0M0)でPSA<50ng/mlの症例)に対しては内分泌療法(MAB療法)を少なくとも6ヶ月行ってから陽子線治療を行うこととしていました。新たに設けたC群はPSA≧50ng/mlの局所前立腺がん(N0M0)とし、内分泌療法を、治療前6ヶ月だけではなく陽子線治療後も1年間継続することとしました。

3.骨転移、軟部転移、リンパ節転移

従来の孤立性の肺転移、孤立性の肝転移に加えて、孤立性の骨、軟部、リンパ節転移も対象としました。転移に対してはすべて転移巣の病理学的診断が必要で、照射回数はいずれの転移巣でも8回で行います。

4.頭蓋底腫瘍(髄膜腫、脊索腫、軟骨肉腫)

斜台や第一頚椎由来の脊索腫や軟骨肉腫、また頭蓋底領域に発生した髄膜腫については、手術が困難で陽子線治療に期待されるところが大きいと思われます。これも全国の陽子線治療施設で、多施設共通の指針で治療を実施します。

5.直腸がん術後再発

直腸がんの手術後に発生した骨盤内再発のうち、他に病変はなく腸管との距離が2cm以上離れていることが条件です。除痛効果は顕著です。

6.限局性腫瘍

対象臓器は決まっていませんが、原則として照射の対象となる病変と腸管との距離が2cm以上離れていること、孤立性の病変であることなどが必要です。ケースバイケースで治療の適応を決定します。詳細は県立成人病センター放射線医療室に電話(TEL(078)929-1339(直))でお問い合わせください。

粒子線治療を希望される方へ

1.必要書類の入手

ホームページからダウンロードするか、県立成人病センター放射線医療室(TEL(078)929-1339(直) FAX(078)926-5401)に連絡し取り寄せてください。

2.主治医の先生に書類を渡し、FAXで放射線医療室に申し込んでください。

3.放射線医療室からの連絡をお待ちください。

なお粒子線医療センターでは直接新規の患者さんの診察は行っておりません。すべて県立成人病センター放射線医療室に受診していただき、治療の適応判断を行った後、粒子線医療センターの入院が決まります。

放射線医療室から−粒子線医療センターと成人病センターとの連携について

兵庫県立粒子線医療センター副院長、

兼兵庫県立成人病センター放射線医療室長

副 島 俊 典

粒子線医療センターの一般診療が開始されてから1年が経過しました。粒子線治療の適応の判定や粒子線医療相談は成人病センター内の放射線医療室で行われることになっています。また、成人病センターの基本理念の中には粒子線治療の拠点病院として先進的がん医療を行うことになっています。粒子線医療センターと成人病センターとの良好な連携関係がこれからも必要だと思われます。

私事ですが、私は今年の2月まで神戸大学の放射線科に在職しており、粒子線医療センターや成人病センター以外のそとの病院の放射線治療医の立場で粒子線治療をみてきました。他科の医師から粒子線治療の適応があるかどうかコンサルトを受けて、適応がありそうなら粒子線医療センターに連絡をしたり、医学生を粒子線医療センターに連れて行ったり、大学院生が行っている粒子線を使った基礎実験のデータを見たり。ただ、恥ずかしながらその当時粒子線治療の紹介システムはよくわかっていませんでした。3月に成人病センターに転勤し、4月から放射線医療室長を命じられ、ようやく粒子線治療への紹介システムや成人病センターと粒子線医療センターの連携というものがみえてきました。

ただ現在の両者の連携は粒子線治療受診への窓口というものにすぎません。粒子線医療センターと成人病センターの本当に最適な連携はどうしたらいいのか今後も検討を重ねていく必要があるかと思います。マンションなどでは2年点検で建てた時にはわからなかった不具合がないかどうかのチェックを行います。作り上げたシステムは作るときに大変な労力を要しますが、いいシステムにするためにはある程度時間がたった後にシステムを再検討することが必要と思います。

成人病センター側で考えると放射線治療の充実が大切なことと思います。通常の放射線治療と粒子線治療がメリット、デメリットを補い合うことが必要ですし、放射線治療の病院内での地位向上が粒子線治療適応患者を迷うことなく粒子線治療に送るのに必要なことだと考えます。

しかし、放射線治療はここ数年大きな問題にぶつかってきています。近年過剰照射事故の報道が多くされていて、この原稿を書きはじめた時期にも和歌山で起こったショッキングな過剰照射事故が報道されています。このような事故が頻発するのは放射線治療の現場で急速に広がってきたITの進歩に日本の放射線治療のシステムが追いついていないことが原因と思われます。また放射線治療医の絶対的不足、世界の中で極端に少ない放射線治療にかかわるスタッフの少なさ、また、放射線治療に必ず必要である医学物理士がいないなどの人的要素も大きいかと思います。

そのような放射線治療の現場環境を改善する目的、放射線治療医の絶対数の不足を改善する目的で放射線治療医を成人病センターに集中させて、そこから放射線治療機を有する県立病院に放射線治療医を派遣するという方法を行い始めています。放射線治療機を有する施設でも放射線治療医がいない施設もありますし、放射線治療医が1人だけという施設も多くあります。放射線治療医がいないと十分な治療を提供することはむずかしいと思われます。放射線治療医が1人しかいないと進歩する医療現場の中で多くの診療科の相手に一人の放射線治療医で対応しようとしても能力の限界がありますし、独り善がりの治療を行ってしまって、結局患者さんの不幸に結びつく可能性があります。そういうことが起こらないように放射線治療医を集中してアップデートな知識を共有し、他の県立病院内の放射線治療施設に放射線治療医を派遣する方法を模索中です。

このような新たな試みを行いながら成人病センターの放射線治療レベルを向上し、事故の起こらないシステムを構築し、その中から粒子線医療センターとの最適な連携について考えていきたいと思っています。また、成人病センターと粒子線医療センターとの連携だけでなく、他の放射線治療機を有する施設の放射線治療医、放射線治療技師との連携というような大きな枠組みを作って、その中で粒子線医療センターと成人病センターが核となって、日本の放射線治療をリードするような体制作りができればと考えながら診療にいそしんでいるところです。

粒子線シネマサロンの紹介

医療部放射線科 主任放射線技師

須 賀 大 作

医療機関におけるアメニティ(快適な環境)が注目されています。当センターでは、その一環として平成13年(臨床試験時)からシネマサロンを始めました。なぜシネマサロンかと言うと、センターに素晴らしい情報環境があったためです。午後1時、医師、看護師、技師が集合し治療カンファレンスが始まります。大型スクリーンに治療する患者さんの、画像検査情報、治療計画情報がディスプレイされ治療討議が効率良く進められます。この設備を利用することで迫力ある映像と音響を楽しむことができます。シネマサロンで上映するプログラムは、見終えた後で爽やかな気持ちになることを基本として、明るく楽しいものを選んでいます。陽子線治療の許可が下りるまでの1年間の中断はありましたが21回のシネマ会を開催しました。もっとも喜ばれるのは時代劇です。優しく人情味があって武芸に秀で、悪いものを退治して喜びを与える。気持ちを込めて患者さんと接し、何より治療効果が高く、悪い病気を退治して喜んでいただく。時代劇のヒーローと陽子線治療が重なる瞬間です。上映会での笑い声や拍手はとても嬉しく、その幸福感を味わうとやみつきとなって、もう止められません。20回の記念として、CM制作に関わってこられた患者さんに講師をお願いし、時代を映す鏡と言われるCMについて上映と解説をしていただきました。数十秒の時間に笑いやユーモア、優しさが見事に表現されることに感動しました。最後に患者さんが医療スタッフに、医療スタッフが患者さんに扮して制作した「粒子線治療CM」を披露しました。患者さんとの阿波踊り教室やテニスの場面も撮影され、知らずのうちに出演しているというドッキリ企画のCMとなり、おおいに笑って、感激してもらえました。このCMをオンエアーすることはできませんが、患者さんの視点に立って作られたCMがどれだけの印象を与えるかは言うまでもありません。シネマサロンの思わぬ成果として完成した「粒子線治療CM」は、患者さんが得心する治療、安心できる治療がいかに大切かを改めて認識させてくれました。これからも患者さんに喜ばれる作品を上映していきたいと思います。お勧めの作品があればぜひ紹介ください。ところで、この「粒子線治療CM」ご覧になりたいと思われませんか。

県立粒子線医療センターを退院して 患者さんの手記より

まだまだファイト溢るる、76歳 元患者

平成16年4月6日、癌が完治したのだとの思いを胸に看護師の方々、また多くの患者の方々に見送られ、目に爛漫の桜を、耳に鶯の声を楽しみながらセンターを後にしました。

あの感激は、今も筆舌に尽くし難い、人生最高の瞬間でした。

振り返りますと、年齢的に手術を勧められないと言われる主治医と相談の上、私が一抹の不安を抱きながらも選択した最新医療がこのセンターでした。

然し、入院数日間は、患者の人達と癌についての話題交換もありましたが、1週間を過ぎる頃より、センターの皆様の人間味溢れる対応に、何時しか「必ず治癒するのだ」との確信を持ち、入院生活を始めたのは私一人でなく殆ど全員の方々だったと思います。癌に関する話題が漸減する反面、2ヶ月間に亘る長い時間を如何に有意義に過ごすかを個々が考えられたと思います。

患者の大半は70年の人生経験を充分積み、粋を極められた方々でしたので、あらゆる機会を捉えてコミュニケーションが進んで行きました。況してや、当センターでは、院長はじめ、皆様が基本理念に基づいて我々に対応して頂き伸び伸びと毎日を送りました。

薬の匂いが全くしない、これまさしく病院らしくない病院、病院としての管理運営は完璧という言葉を超越、患者のストレス解消と相互のコミュニケーションについての配慮は行き届いたものがありました。

この様な恵まれた環境の中、ゴルフを介して親睦を図る人達、暖かくなるとテニスに興ずるメンバー、特に土日曜には九州等遠方より来院の方々は観光を企画されました。

我々も、入院当初より一面の碁盤を7〜8名で囲み楽しんでおりましたが、院長の心配りで、直様、一面が追加され、その場は、勝ち負けを争うと言うより、歓声冗句の入り交じる笑いの泉と化し、その泉は徐徐に拡大、第1回県立粒子線医療センター囲碁大会が開催されるまでに至りました。

患者達も第1回県立粒子線医療センター囲碁大会が開催されるに当たり、一面をセンターに寄贈、大会には名誉院長、技師長、他多数の参加を頂いた楽しい思い出があります。

現在、第2回大会が終了し、私も丁度2ヶ月の時を経て、前記の如く予定通り退院できました。

心より感謝申し上げる次第であります。

そして、今、この様な素晴らしい新医療へと導かれた幸運を噛み締めております。

今後、引き続き和気藹々たるセンター運営が持続されることを念願し紹介を終わります。

私の70年の人生に於ける、一入、思い出の残る新宮町光都でした。

一般診療開始から一年が経過して 「日誌」の正体は・・・

看護チーフリーダー 大 塚 厚 子

「日誌」とは、当センターで使用している患者さん用のクリニカルパスのことで私達が名づけた名称です。

H15.4月一般診療開始より、入院時患者さん全員に手渡し、医師・看護師から内容の説明を行った後、治療中使用して頂いています。

クリニカルパス?ご存知の方もいらっしゃると思いますが、簡単に説明しますと、横軸に日時、縦軸に治療や検査・処置などを記載した治療のスケジュール表のことです。

当センターの患者さんは、紹介元病院で既にがん告知されており、自ら粒子線治療を選択して入院されます。治療中だけでなく治療後もがんサバイバーとして前向きにQOL(生活の質)を高めながら充実した生活を送って頂けるように・・・セルフケア能力を高める目的の1つとして、又患者さんが主体的に治療に参加できるようにと私達は「日誌」と名づけて作成しました。

◇◆◇ 「日誌の特徴」 ◇◆◇

【1】 治療・検査のスケジュールだけでなく、治療期間に沿った患者さんの目標や予測される治療に伴う急性反応の症状や出現時期がわかりやすく表記してあります。

【2】 患者さんご自身で観察して頂いた症状や今日の気分・血圧・体重等が記入できるようになっています。

【3】 その他、薬の内服時間や医療者の説明内容・・・などなどメモとして活用できます。

【4】 患者さんと看護師が照射5回毎に患者さんの目標に沿って一緒に評価し、症状に対するケア方法や不安・疑問など個々の患者さんに合わせて早期に対応できるようにしています。

この「日誌」を患者さんに使用して頂いて1年が経過しました。個々の患者さんなりの記入がなされ、まさしく十人十色の「日誌」になっています。

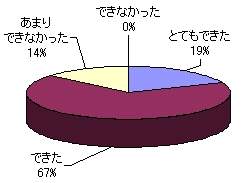

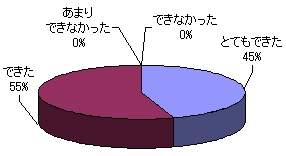

入院時と「日誌」を活用して頂いた退院時で活用状況や患者さんの反応について42名の方にアンケートをとりましたのでご紹介します。

問1)「日誌」の中に目標や急性反応の症状・観察ポイントが記載されているのはよいと思いますか?

問2)ご自身で症状を観察することは大切だと思いますか?の問いに関しては共に「とてもよい」「よい」を合わせて入院時は98%、退院時は100%でした。

問3)ご自身の身体の状態を医療者に自分から話すことができましたか?

|

|

| 入院時 |

退院時 |

この問いに関しては、入院時14%の患者さんが「あまりできなかった」と答えられていますが、退院時には0%になっています。又「とてもできた」が19%から45%に増加しています。

実際に患者さんと看護師の5回毎の評価時には「この目標はできたけど、これはもう少しだった。こうしたほうが・・・」「自分の症状の変化が良く分かる」「「このことが気になるんだけど」「こんな症状が出てきたけど大丈夫かな」「退院後も自分で同じようにノートをつけていく」などの言葉が聞かれ、医師・看護師に質問される患者さんも多くみられています。このような患者・看護師の相互作用が患者さんを主体的な行動へと導いているのではないかと考えます。又医師による十分なインフォームドコンセントや同じ病気の患者間での情報交換も頻回に行われていることも要因と思われます。

今回の結果から、「日誌」は患者さんのセルフケアを能力を高め、又積極的に治療に参加する上で有効であることがわかりました。

今後も患者さんのための患者さんに活用していただけるより良い「日誌」を目指していきたいと思います。

患者さんの権利と義務を制定

当センターにおいて、患者さんの立場にたった良質で安全な医療の提供、患者さん中心の医療を推進し、信頼され安心してかかれる県立病院を実現するため、平成15年12月1日付で「患者さんの権利と義務」を制定しました。

1.あなたは、良質な医療を公平に受けることができます。

2.あなたは、医療を受けるにあたって、一人の人間として大切に扱われます。

3.あなたは、病気のことや、受ける治療や検査などについて、よく分かるまで説明を受けることができます。

4.あなたは、受ける治療や検査について、自分の意志で選択し、決定することができます。

5.あなたは、受けている治療や検査について、複数の医師の意見を求めることができます。

6.あなたは、自分自身の治療に関する情報の提供を求めるとともに、自分の意見を述べることができます。

7.自分自身の身体や病気、他人に知られたくない個人情報、及びプライバシーは守られます。

8.医療を受けるにあたり、自分自身の健康に関する情報を、詳しく正確に知らせるとともに、よく理解できないことについては、十分理解できるまで質問してください。

9.自分自身が納得して合意した治療方針に沿い、必要な治療や検査等に意欲をもって取り組んでください。

10.他の患者さんの治療や検査、快適な療養生活等に支障を与えないように配慮してください。

第2回病院運営懇談会を開催

病院運営に当って、県民の多様な意見を求め、県民の医療ニーズを的確に反映させるために、第2回病院運営懇談会が開催され、活発な議論が交わされました。

開催日時:平成16年3月3日(水) 13時30分から15時00分

主な内容:

○ 平成15年度治療状況報告

○ 保険適応について

患者負担の軽減のため、粒子線治療科の保険適応についてお願いしたい。

○ 県立成人病センターの受付窓口としての役割について

成人病センターが粒子線治療の窓口となっているが、西播磨地域の医療機関から直接、粒子線医療センターで治療してもらえるシステムを考えてほしい。

皆様の声への対応状況

| 皆様の声 |

対応

|

| 病院スタッフを紹介するパネルを設置してほしい。 |

各科で順次設置いたします。 |

| お風呂場のいすが2つしかないので、増やしてほしい |

椅子を2つ増やし、計4つとしました。 |

| 部屋の洗面・トイレ周りに水が散り、汚れる。共用のタオル等をおいてもらえれば,患者自身でもふき取れる。 |

各部屋の洗面、トイレ周りについては、清掃のものが1日1回拭き掃除をしています。特に汚れがひどい場合は、職員にお申し付けいただければ、随時、清掃いたしますので、よろしくお願いします。 |

| 高齢のものには和式便器は使いづらい。洋式便器でも検便のための便が取れるようにしてほしい。 |

洋式便器でも便が取れるよう、病棟の洋式トイレに採便シートを設置いたしました。 |

| B室(水平・垂直治療室)へのアプローチ(廊下)は白一色で長く、めまいを感じることがある。片方の壁に手摺りをつけるか、茶色のラインを引けば視覚的に安定感が出ると思う。 |

通路の照明を減光させることで、白壁のまぶしさを軽減させるようにします。また、入室の際には技師が必ず同行することとしていますので、体調がすぐれない時は、遠慮なくお申し出ください。 |

| 治療室奥のロビーにおいてある観葉植物が枯れかけているので、手 入れしてほしい。 |

枯れ枝については、剪定しました。観葉植物の管理については、設置場所ごとに担当者を決め、今後、十分気をつけてまいります。 |

|