|

���Ɍ������q����ÃZ���^�[

�j���[�X���^�[ No.13�@�v�H�L�O��

April 2001

�b�n�m�s�d�m�sS

�����@���q����ÃZ���^�[�̖ڎw������

�����@���q����ÃZ���^�[�v�H

�����@�Z���^�[�v�H�Ɋ�

�����@�Տ������i�����j�̎��{�\��

�����@�a���̃R���Z�v�g�@�@�h�i�v���C�o�V�[�j�̑��d�h�@�Ɓ@�h�W���e����h

�����@���q�����Ñ��u���悢��ғ�

�����@�����F���ː���w�����������̏d���q�����×Տ����s��

�����@���w�҂̏�

���Ɍ����q����ÃZ���^�[�̖ڎw������

���_�@���@���@���@���@�K

�@����9�N���猚�݂��n�܂������Ɍ������q����ÃZ���^�[�́A���悢��X�^�[�g�Ɍ����čŏI�i�K�ɓ������B���̗��q����ÃZ���^�[�̊�{���O�ɂ��ẮA����܂ł��낢��Ȍ������}�X���f�B�A��ʂ��Ė��炩�ɂ��Ă�������ł��邪�A���̋@��ɉ��߂ē��Z���^�[�͉���ڎw���̂��Ƃ������Ƃɂ��āA���̍l�����q�ׂ����B

���̖ڕW�͢����̎����������P����ƂƂ��ɁA���҂̎Љ�A��ڎw����Ƃ������Ƃł���B���̖ڕW���f���闝�R�͈ȉ��̂��Ƃ���ł���B

��������̎������͈�w�̐i���ɂ��S�̂Ŗ�50���ɒB����悤�ɂȂ����B���̂��߂��Â͎����������łȂ������̎�������鎞��ɓ������̂ł���B���Ȃ킿�A���Â͒P�Ɂg�����Ηǂ��h�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�g�����ɋ@�\�ƊO���Ȃ킸�������h�Ƃ������Ƃ��d�v�ȉۑ�ɂȂ����B���ǂ����ː����È�́A���̖��ɍł��悭����������悤�ɂȂ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���ː����Â͐炸�ɂ���������Ƃ���ɍő�̓���������A�܂������ɑ��݂̈Ӌ`�����邩��ł���B

�Ƃ���ŁA���ݕ��ː����ÂōL���g���Ă���w��������ɂ͓�̑傫�Ȗ��_������B���̑��͕a���ɑ�����ː��̏W�����������Ƃł���B���̂��ߕa���̋ߖT�ɕ��ː����̍����d�v���킪���݂���ꍇ�A���̔픘�������Ȃ��̂ŁA����p��������q�ƂȂ��ď\���Ȑ��ʂ��Ǝ˂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���́A��L�̕��ː��͓d�����x�̒Ⴂ�A��������ΐ������ʂ̒Ⴂ���ː��ɑ����邱�Ƃł���B���̂��߁A����̎�ނ�傫���ɂ���Ă͎����ɓ������Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ������B����ɑ��āA���Z���^�[�ōs���Y�f���A�z�q���͏]���̕��ː��Ɣ�r���Ċi�i�ɕa���ɑ���W�������D��Ă���̂ŁA���͂̐���g�D�ɑ����Q�����y���ł���B����ɒY�f���͓d�����x�������A�w���A�����A�z�q���Ɣ�r���Ė�3�{�߂��̎E�זE���ʂ�����B�]���āA����܂ł̕��ː����Âł͎����ɓ����Ȃ��悤�ȁA��������ː���R���̂���ɑ��Ă��З͂�����̂��Ɗ��҂����B

�@�ȏ�̂��Ƃ���A���ː��̐��m�ȏƏ�������Ȉ݂�咰�Ȃǂ̏����킪��������A�]�ڂ̂Ȃ���r�I�����̂���ł���A���ː��ɂ�镛��p���y�����A�炸�Ɏ����ɓ������Ƃ��\�Ɛ��肳���B�܂��A����̂��҂̏ꍇ�́A��ɂ̏��Ȃ������b��̂���l���𑗂��Ă��炤���Ƃ��ł���ƍl������B���q�����Â̖ڎw�����̂Ƃ��Ă��҂̎Љ�A���f�����ő�̗��R�͂����ɂ���B

���q�ׂĂ������Ƃ��疾�炩�Ȃ悤�ɁA���q�����Â̓K���͔�r�I�����̌���������A���ɓ��A�x�A�́A�O���B�A�����g�D�̈�����ᇂ��ǂ��K���ł���A�i�s���ɑ��ČƑ��I���Â̂��߂ɗp����ׂ����̂ł͂Ȃ��B

���ɁA���Z���^�[�̖ڎw�����̖ڕW�͢SPring�|8�ƘA�g���A���ˌ��ɂ��V�����f�f�Z�p�����Ìv��ɑg�ݍ������x���q�����Â��������飂Ƃ������Ƃł���B���Z���^�[�̑��̎{�݂ɂ͂Ȃ��傫�ȓ����́A���Z���^�[�����1.5km���ꂽ�Ƃ���ɐ��E�ő�̑�^���ˌ��{��SPring�|8�����邱�Ƃł���B���̕��ˌ��͐f�f�p�w���̈ꉭ�{�ȏ�̋P�x������A�ɂ߂ĕ��s���̍������ː��ł��邱�Ƃ���A���܉摜���B�邱�Ƃ��ł���B���̂��߁A�]���̕��ː��f�f�ł͓����Ȃ�����̔��\�������N���ɕ`�o�ł���\��������B

�@����10�N12����SPring�|8��w���p������������A���ݑS���̑�w�⌤�������猤���҂��Q�����ĕ��ˌ���w���p�̂��߂̊�b�������s���Ă���B��ɂ���̔��\���̉摜���A�S���₪��̔������ǂ̕a�Ԑ����Ɋւ��錤�����i�s���ŁA���̃f�[�^�Ɋ�Â��A�߂������Տ����p�ɍœK�ȃr�[�����C��������邱�ƂɂȂ��Ă���B���ꂪ��������A����a���̐i�W�͈͂���萳�m�ɐf�f�ł���̂ŁA���ː��ɂ�鐳�푟��g�D�̏�Q���Œ���ɂƂǂ߁A������������ᇐ��䗦�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƍl������B���̕��ˌ��ɂ��f�f�Ɨ��q�����Â���̃V�X�e���Ƃ��č\�z���A�ɂ߂č����x�̗��q�����Â���������Ƃ������݂͍��ۓI�ɂ݂Ă����Ɍ������߂Ăł���A���̐��ʂ𐢊E�Ɍ����Ĕ��M�ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ�S����肤���̂ł���B

���q����ÃZ���^�[�v�H

�����a�@�njo�c�ێ����i�������q����ÃZ���^�[���i�S���j

���@���@�[�@�v

1�@�͂��߂̈��

����13�N4���A�������q����ÃZ���^�[���J�����A���Ñ��u�ɂ�����Տ��������J�n�����B

�{�ݐݔ��ɂ��ẮA����4�N�x�Ɋw���҂��܂߂�����q�����Ð��i�����ψ��ݒu�ȗ��A9�N��v���A�͂��߂̈���ݏo�����ƂɂȂ����B

���̊ԁA��_�E�W�H��k�ЂɌ�����ꂽ���A�v���W�F�N�g�͒��X�Ɛ��i����Ă����B

�������q����ÃZ���^�[�́A�����̐����̎�����邪�Â̎��{�Ƃ����傫�Ȋ��҂�S���A�Տ��ւ̈���ݏo�����B

2�@�̕ω�

���q�����Â���芪���͌����J�n���Ƒ傫���ω����A�Տ����Â������������}�ƂȂ��Ă���B

���ː���w�����������i�����Ȋw�ȁj�ł́A�Տ����s�i�Y�f���j�ɂ��800����z����ǗႪ�ςݏd�˂��A���S���̔F�����o�āA�K�����ʁA�ƎˉȂǁA�����̐��ʂ����炩�ƂȂ��Ă��Ă���B

�܂��A��������Z���^�[���a�@�̗z�q�����u�́A����13�N2���A�@�Ɋ�Â���×p������F���A�߂����x��i��Ð\�����s����ƕ����Ă���B

��i�{�݂̐��ʂ܂���ƂƂ��ɁA�����{�݂ƘA�g���Ĉ�Â���Ă����B

3�@�a�@�炵���Ȃ��a�@

�@����҂̎Љ�I���A��e�Ղɂ��飂Ƃ����{�݃R���Z�v�g�ɉ����A����]�[�g�{�ݓI�ȕ��͋C���������a�@�����Ăق�����Ƃ����Տ����Õ���ψ��̈ӌ������������A���𑽂��Ƃ�i��14���A4����9���j�A4�������L�����x�b�h�ɂ͑���z���A�낪�y���߂�悤�ɂ��Ă���B���ғ�����1�K�݂̂̕��ʂŊ�������悤�ɂ��Ă���A�H���́A�l�H�r�ɖʂ������邢�傫�ȐH���łƂ��Ă��炤�B

�����ɂ��A���K�͂ł͂��邪�A���j�e�B�ɔz��������Î{�݂������ł����B

|

���ʌ��փ��r�[

�i�E���͓��u�V�̐쌶�z�v�i�F��r�ʎ���j�j |

4�@�z�[������

�@�z�[���̓��́A�n���V�{���Ŋ���Ă��铩�|�Ƃ̖F��r�ʎ��i�V�{�āj�ɐ�������肢���邱�ƂɂȂ����B��������тɂȂ���A�����̑��������������飂Ƃ̃R���Z�v�g�ŁA�F�����猩���n���A�C�A�́A���A�܂��A�F���ɕ����Ԗ����̐��Ȃǂ��C���[�W����V�̐쌶�z��Ƒ肵�āA���삵�Ă����������B

���E�I�Ȏ{�݂ƒn��̌W����}�鎎�݂̈�ƂȂ������A����A���҂ƒn��̌𗬂Ƃ������Ƃ��ۑ�ł���B

5�@����̎�g��

1�j�Տ�����

���q�����Ñ��u�ɂ��āA���[�J�[�͖@�Ɋ�Â��������F���擾���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ������߁A����13�N�x�͗Տ���������J�n���邱�ƂƂȂ����B

�z�q���ɂ��Ă̗Տ������y�ѐ\�����s�����A����15�N�x����̈�ʎ��ÊJ�n��ڎw���B

�@���{�ŏ��\���ƂȂ�Y�f���́A�z�q���Ɉ��������Ď��������{���A�z�q�����u�̈ꕔ�ύX�i���q�̒lj��j�Ƃ��Đ\��������j�ł���B

����A�����J���Ȃ̐������F�R���A�X�Ɋ��ҕ��S�y���̂��߁A���x��i��Âւ̐\���Ȃǂ��s���Ă����B

2�j��Ë@�ւƂ̘A�g

���q����ÃZ���^�[��50����L������ː��P�ȕa�@�ł���A���Âɑ��鑍���I�ȋ@�\��L�����w�����a�@�A���Ɍ������l�a�Z���^�[���̊e�n�̕a�@�ƘA�g��}��A���ҏЉ���Ă����B���̂��߁A���ÃK�C�h���C����Љ�t�H�[�}�b�g�̍쐬�Ȃǂ��s���A�l�b�g���[�N�Â����}��B

3�j�L��

���q�����Â̐��ʂ��L���A�킩��₷���Љ�A��l�ł������̂��҂Ɏ�Â��Ă��炦��悤�ɍL����s���Ă����B

�@�Ō�ɁA�ؑ��C�����Ɍ������l�a�Z���^�[���_�@���A�����גj���Ɍ��Q�^�Ȃǂ𑽂��̈�w�A�����w�W�҂̎w���Ɋ��Ӑ\���グ��B

�Q�@�l�@�E�@�o�@��

| ����2�N�x�`3�N�x |

�E���Ɍ������l�a�Z���^�[�Ţ�z�q�����Î{�݂Ɋւ��钲������{ |

| ����4�N�x |

�E���q�����Ð��i�����ψ���i�ψ��� �ؑ����Ɍ������l�a�Z���^�[���_�@���j���ݒu�����B

�E�C�O�̐�i�{�݁i�n�[�o�[�h��w�A���[�����X�E�o�[�N���[�������A���}�����_��w�j�����@���A�ψ�����̒��ŐϋɓI�Ȏ��g�݂ւ̊��҂��\�������B

|

| ����5�N�x |

���q�����Ð��i�����ψ���ɐ�啔��i�������ȉ�A���Õ��ȉ�j��ݒu�B���Ɍ��ŗ��q�����Â��s���ꍇ�̎{�K�͓���{�I�g�g�݂��������A�\�z�Ă����܂Ƃ߂�B |

| ����6�N�x |

�E���Ǝ�̂Ɍ��Ƃ��A���q�����Ñ��u�ɂ��č��ۋZ�p�R���y�����{�B�R���y���I�҂��O�H�d�@���ƌ���B

�E����7�N1����_�E�W�H��k�Ђ������B

�i���ː���w�����������ŗՏ����s�J�n�j |

| ����7�N�x |

�E���u��{�v�̎��{�B

�i��������Z���^�[���a�@�ɗz�q�����u�̓��������肳���j

|

| ����8�N�x |

�E���u�ڍאv���s���A����ɒ���B�Ǝˎ��Ó��̊�{�E���{�v�B

�E���q�����Î{�݂��Ȋw�Z�p���i�������Ȋw�ȁj�̍��ɕ⏕���ƂƂ��č̑������B |

| ����9�N�x |

�E����9�N8������q�����Â̌���Ə����W�]����e�[�}�ɍ��ۃV���|�W�E�����J�ÁB

�E�a�@���J���̎擾�i����9�N8���j�B

�E���u����{�i���B�Ǝˎ��Ó��̓��D�����{�B |

| ����10�N�x |

�E���q�����ÃZ���^�[�����ψ���i���̂�ύX�j�ψ����Ɉ��� ���Ɍ������l�a�Z���^�[�������A�C�B

�E�a�@���̎��{�v�ɒ���B

�E���ː��Z�t�̔z�u�i���ː���w�����������A��������Z���^�[���a�@�ł̌��C�j

�E��t�̑S������̎��{�B

�E���ː����S�Ǘ��ɂ��ĉȊw�Z�p���ږ��c�ɂ͂�����B |

| ����11�N�x |

�E���Ɍ����a�@�ǂւ̑g�D�ڊǁB

�E�����ȁi�������J���ȁj���A���u���[�J�[�ɑ��A�@�Ɋ�Â��������F�\�����s���悤�w���B���̂��߁A�Տ������̎��{���K�v�ƂȂ�B

�E�Ǝˎ��Ó��v�H�i����11�N7���j�B���u�̐��t�����̊J�n�B

�i����11�N9���@��������Z���^�[���a�@�z�q�����u�������F�\���j |

| ����12�N�x |

�E�����ȁi�������J���ȁj���A�Տ������̏Ǘᐔ��z�q��30��A�Y�f��30��Ƃ���悤�w���B

�E�a�@���v�H�i����12�N12���j |

�Z���^�[�v�H�Ɋ�

(��)�����v����@�v���

�@�@��@��

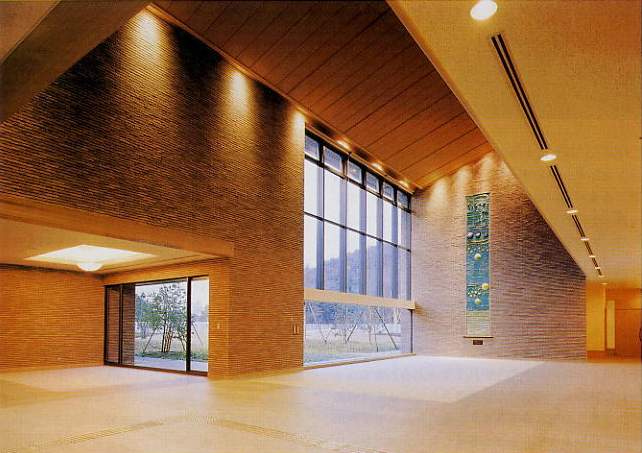

�@���Ɍ������q����ÃZ���^�|������ďv�H�̉^�тƂȂ�܂����B�S���炨�c�ѐ\���グ�܂��B�ڂ݂܂��ƁA���Ђ͍�����5�N�O�̕���8�N�ɁA�{�ݑS�̂̊�{�v�̈ϑ��������܂����B�L���Ȏ��R�Ɍb�܂ꂽ�u�d���Ȋw�����s�s�v�ɁA���q�����ÂƂ������{�͂��Ƃ�萢�E�ł��L���̍Ő�[�̈�Î{�݂�v�����Ă��������@������������āA���Ó��e�ɂӂ��킵���]���̕a�@�ɂȂ��悤�ȑf���炵���{�݂�v���悤�ƃX�^�b�t�ꓯ������Đv�ɒ��肵�����Ƃ��A����̂��Ƃ̂悤�Ɏv���o����܂��B

�@���̌�A1���H���i�Ǝˎ��Ó��j�͎��{�v���o�ĕ���9�N�ɍH�����H�A����11�N�ɏv�H���܂����B�v�H��́A�Ǝˎ��Ñ��u�̐��t�E�����ɓ���A���s����2���H���i�a�@���j�̎��{�v�E�H���ɓ���A����12�N���ɖ����v�H�̉^�тƂȂ�܂����B

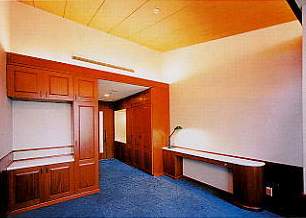

�v�ɓ���܂��ẮA�u���҂̃A���j�e�B�ւ̔z���v�u���ӊ��Ƃ̒��a�v�u��Ì����ւ̔z���v��3����{���O�ɁA���Ɏ��̎����ɔz�����Đv���܂����B

�����n�̓������ő���������A���҂̗��p���鎺�͂��ׂ�1�K�ɂ������ƐL�т₩�ɔz�u���邱�ƂŁA���R�̗E���E����ϋɓI�Ɏ�����āA�V���G�߂̈ڂ�ς��ɔ��Ŋ�����悤�ɔz�����܂����B

���O�ς͌��z�����ƃA�|�X�J���|�̊����^�C������ɗ��������ƈ��炬�̂�����̂Ƃ��A���ӂ͂ł��邾���Ή�����悤�w�߂܂����B�܂��A�U��̏��a��r�E�����Ȃǂ�݂��A���Â̂��������ԂɎU���Ȃǂ̋C���]�����ł�����Â���ɐS�|���܂����B

�����҂��唼�̎��Ԃ��߂����a���ɂ́A�������łȂ�4�����ɂ��g�C���₻�ꂼ��̃x�b�h����O���������p�̑���݂��܂����B�܂��A���@�������ƒ�̉����Ƃ��Ĉ�a���Ȃ������悤�A����̂ɒg���݂̂���̓����Ƃ��A��Ðݔ��ȂǏ]���̕a���炵�������������Ȃ��H�v�ɔz�����܂����B

�@�ߋ��ɗ�����Ȃ��{�݂ŁA�a�@�Ǘl���͂��߂Ƃ���W�҂̊F�l���̂���܂ł̂���J�͑z���ɐ₦�܂���B����Љ�ɓ˓��������A���҂̎Љ�A�Ƃ�������̗v���ɉ�����{�݂Ƃ��Ĕ��W����Ƃ�S�������Ă��܂��B

|

|

| ���}�U�N���̊����Ă�����G���g�����X |

�U��̏��݂��Ɠ��� |

|

|

| �a���Ƃ��̓쑤�ɍL����뉀 |

���ꂼ��̃x�b�h�ɐ�p�̑�������4���� |

�Տ������i�����j�̎��{�\��

�������q����ÃZ���^�[�@������Õ����E�����Ȓ�

�H�@��@�ǁ@�v

���Ɍ������q����ÃZ���^�[�ł́A����q�����Ñ��u����ݒu����A���Â��s���邱�ƂɂȂ��Ă���B���̢���q�����Ñ��u��́A�O�H�d�@������Ђɂ��V�����J�����ꂽ��×p��ł��邽�߁A���ۂ̈�Â̏�ɒ����O�ɁA���̈��S����L�������������ᖡ�����ׂ����̂ł���B���̂��߁A����13�N4���ɊJ�@���镺�Ɍ������q����ÃZ���^�[�ł́A����̊��҂���ɑ���Տ������i�ȉ��A�����j��5������s�����ƂɂȂ����B

�����́A�����˗��ҁi�O�H�d�@������Ёj�ƈ�Ë@�ցi���Ɍ������q����ÃZ���^�[�j�̊Ԃŕ����ɂ��_��ōs����B���̎��ɁA�����˗��҂����Ë@�ւɒ���鏑�ނ́A�A�j�����̈˗���\�����鏑�ށ@�C�j�����p��̊T�v���@�E�j�������{�v�揑�@�G�j�팱�҂̓��ӂ�ɍۂ��Ă̐��������@�I�j���̑��@�ł���B

���̗l�ȏ��ނ��A�����˗��҂����Ë@�ւɒ�o���ꂽ��A��Ë@�֓��̐ݒu���ꂽ�����R���ψ���iIRB�FInstitutional Review Board�j�Ŏ����̎��{�ɂ��Ă̐R�c���s����B�R�c���ʂ́A�ӌ��Ƃ��Ĉ�Ë@�ւ̒��ɒ�o����A������������A�_�����B

�{���u�́A�@�{�s�߂ɂ��A���ޖ��A����@�B83��Õ�����������A��ʖ��A����̑����×p���q�������u��ƂȂ�B�܂��A��×p��̃N���X���ނł́A�N���XII�̐V��×p��ƂȂ�B���̂��߁A�����I������A�ĐR���\�����s���܂ł̊ԁA���N�������`���Â����Ă���B

��×p��̎����́A�����ȁi���A�����J���ȁj����߂����×p��̗Տ������̎��{�Ɋւ����i��×p��GCP�j��ɂ���čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��BGCP�Ƃ́AGood Clinical Practice�̗��ł���A�ϗ��I���Ȋw�I�ɗՏ������̎��{�����݂₩�ɍs����悤�ɂ����ł���B�����́A���̐l�̂��肽�����ł��邱�Ƃ���A�����ɂ�����팱�҂̐l���i��̂��߂ɂ́A�Ȋw�I�A�ϗ��I�ɏ\���ȑΉ��Ɣz�����K�v�ƂȂ�i���E��t��F�w���V���L�錾(1964�N)�A���{�w�p��c����(1972�N)�j�B��×p��GCP�ł��A���̂��Ƃ����ɋ�������Ă���B

���i�̎������s���ꍇ�́A�i�K�I�ɑ�I ���A��II���A��II���ƍs����B�{���u�́A�Ώۂ����҂ł���A��I �^II���Ƃ��āA���S���ƗL�����ɂ��Č�������邪�A���ɗL�����ɂ��ẮA�O�q�����������s�̌㒲���Ƃ��čs�����ƂŁA���̐��ʂ������C�K�v������B

�����́A�����˗��҂̍쐬���鎡�����{�v�揑�ɂ����{�����B���̏ڍׂ́A�����˗��҂��A�͂��o��4���ɍs���Ă��疾�炩�ɂȂ邪�A���݂̎��_�ł킩��͈͂����L�ɋL�ڂ��A�e��Ë@�ւ̋��͂����ƍl����B

�{���u�́A���q�����Ñ��u�ŁA�z�q�����ƒY�f�����Â��\�ł���B�܂��A�����˗��҂́A�z�q�����Ñ��u�Ƃ��Ă̎����v��͂��s���A�z�q�����Â̎�������Ë@�ւōs���B�\�z�����Ǘᐔ��30��ŁA���A�x�A�́A�O���B�̊e�����s�����ƂŁA�S�g�̂ǂ��ł��z�q�����Â����S�ɍs���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B���Ԃ́A����13�N5������N�ł���B�Ώۂ́APS

0-2�̑S�g��Ԃ̗ǍD�ȉ��u�]�ڂ̂Ȃ��Ǘ�ɂȂ肻���ł���B�����I����A���݂₩�ɗ��q�����u�i�z�q�����Â̂݁j�Ƃ��Ă̈�×p����\�����s���R���E���F��҂��ƂɂȂ�B

����A�Y�f�����Â̎����́A����13�N�H�ɓ͂����o���čs���\��ƂȂ��Ă���B�\�肳��Ă��鎡���̕��ʂ�Ǘᐔ�́A�z�q�����ÂƓ��l�ɂȂ肻���ł��邪�A���ɗL���Ƃ���鍜���������ꂻ���ł���B�Y�f�����ÂɊւ��ẮA�z�q�����Ñ��u�Ƃ��Ă̏��F��ɐ\�������邱�ƂɂȂ肻���ł���B

�ʏ�̎����́A���̎����̑ΏۏǗ���W�ς��Ă����Ë@�ւɁA�����˗��҂��˗�����B����̏ꍇ�A���q���������u��ݒu�����������q����ÃZ���^�[�́A�����Ɠ����ɊJ�@���A������ړI�Ɉ�Â��J�n�����B����13�N�x�Ɏ������ł��邱�ƂɂȂ������Ƃ́A21���I�̐V������Â̈�ɂȂ�ł��낤�ƍl�����闱�q�����Â̎����ւ̑傫�Ȉ���ƂȂ�B

�a���̃R���Z�v�g�@�@�h�i�v���C�o�V�[�j�̑��d�h�@�Ɓ@�h�W���e����h

�������q����ÃZ���^�[��Õ��@�Ō�Ȓ�

�ځ@���@���@�q

�@���͎l����̎R�X�Ɉ͂܂ꂽ���d���̎��R�L���Ȓ��A���Ó��ɂ��ŕa�@�������悢�抮�����܂����B

�@�a���́A�O���⎡�Â̓��Ƃ͒r���͂���Ō������ŁA���X�a���炵���Ȃ������ł��B�����������퐶�����o���銳�҂������A���@����1�`2�����Ɣ�r�I�����ɋy�Ԃ��߁A���ɋ��Z���ɏd�_��������������̂����ƂȂ��Ă��܂��B

����4���A1����10���A4����9����50���Ō��̊����𑽂����A4�������x�b�h���אڂ��Ȃ������o�ŁA�S�Ẵx�b�h����������܂��B

�@���K�ȓ��@�������߂����ɂ́g�i�v���C�o�V�[�j�̑��d�h�Ɓg�W���e����h���K�v�ł��B�g�h�̑�\�ł���a���ɂẮA�O��j���[�X���^�[�Ł`������̂����ԁ`�Ƃ��ďЉ�܂����̂ŁA����́g�W���e����h���Љ�܂��B

���H�@��

�@�a���Ƃ͕ʓ��ŁA��̖X�ƒr�����n����K���X����̍L�X�Ƃ�����Ԃł��B�ދ��ȁH���@�����ɂƂ��Ă̊y���݂�1�͐H���ł��B�Ɠ����Ɋ��҂���̕s���̐�������������܂��B�^�S���߂Ă���ꂽ�������A�H�~�̂Ȃ����҂���ɂƂ��Ă͎c�тɉ����߂������������܂��B�X�̃��X�g�����֏o�����鎞�̂悤�ɁA�������������C���ŁA����ꂽ�㒅���͂���A�w�������̂ĐH���ւł�����A����Ȋy�����H���ɂ��������̂ł��B

���a��������f�C���[��

�@�Ƒ��〈���q�Ƃ̒c���A�������Âɗ�ފ��҂��m�̌�炢�̒��ɁA��Ï]���҂���݂̂ł͓����Ȃ��Ԃ߂⓬�a�ւ̈ӗ~���N���Ă��܂��B�L���Ȏ��������A����ȋ�Ԃł��B���ɂ͎p�����������������A���ɂ͍s�V�����S�����Ɖ��ɂȂ���̊Ԃ̂���܂��B

���N�����݂̂łȂ��A���r�[�R���T�[�g���n�߁A�͌�E�����E�����E�����ԁE���|����̉���J�������Ǝv���Ă��܂��B

�@�i�[�X�X�e�[�V�����͒Ⴂ�J�E���^�[�Ŏd��ꂽ�����̃I�[�v���ȏꏊ�ł��B�Z���������Ă����l���A�ˑR�����鍐���ꗱ�q�����Â��邱�ƂɂȂ����B����Ȋ��҂���ɂƂ��ē��@�������A���������~�܂��Ď��Ȃ̌��N�����߁A���ꂩ����O�����ɉ߂����邽�߂̋@��ƂȂ�悤�A���҂����Ƒ��Ƌ��ɂ���A24���ԊJ���ꂽ�ꏊ�ł��肽���Ǝv���Ă��܂��B

�n��̕��X�Ƃ̌𗬂�[�߁A���y�A���|�A���̑����낢��ȃ{�����e�B�A�̎Q���A���@�����������ł��L���ɉ߂�����悤�ɂƊ���Ă��܂��B

|

|

| �a�@�� |

�f�C���[�� |

���q�����Ñ��u���悢��ғ�

�������q����ÃZ���^�[��Õ��@���u�Ǘ��Ȓ�

�@��@���@�j

�@���Ɍ��ł́A�z�q���y�ђY�f����p���Ă���̕��ː����Â��s�����q�����Ñ��u�̌��݂�8�N�x����i�߂Ă��܂����B���̑��u��ݒu���錧�����q����ÃZ���^�[�͕��Ɍ��K�یS�V�{���Ɉʒu���A�אڂ����^���ˌ��{��SPring-8�ƂƂ��ɔd���Ȋw�����s�s�̒��j�I������{�݂ł�����܂��B�z�q���y�ђY�f�������̃r�[����p���闱�q�����Î{�݂Ƃ����_�ł����E���̎��݂ł��B

�@�z�q���A�Y�f���ɂ͏]���̕��ː����Âɗp�����Ă���X���Ɣ�r���Ċ����ւ̐��ʏW�������i�i�ɗD��Ă���ƌ����דd���q���Ƃ��Ă̓���������܂��B���̓����𗘗p���ė��q��������זE�ɏƎ˂��ďk���E���ł�����ƂƂ��ɁA���͂̐���g�D�ւ̏�Q��}����QOL�̍�������̕��ː����Â��s���܂��B

| �\1�@���Âɗv������鐫�\�d�l�ƃr�[������ |

| �r�[�����q |

�z�q�A�w���E���A�Y�f |

| �r�[���G�l���M�[ |

p �AHe �F 70�`230MeV/�� |

| C �F70�`320MeV/�� |

| �r�[�����x |

p �F 2.9�~E10pps |

| He �F 7.2�~E9pps |

| C �F 4.8�~E8pps |

| ���ʗ� |

2Gy/�� |

| �̓��r�[����� |

p �F 40�`300mm |

| He �F 40�`300mm |

| C �F 13�`200mm |

| �Ǝ˖�T�C�Y |

15cm�~15cm�@��Ǝ˖� |

| 10cm�Ӂ@���Ǝ˖� |

| 15cm�Ӂ@�K���g���[ |

| �Ǝˎ� |

�����E�������� |

1�� |

| ��45�x |

1�� |

| �����i���Ǝ˖�j |

1�� |

| ��]�K���g���[ |

2�� |

| �����E�����ėp�Ǝ� |

1�� |

�@���̗��q�����Âɗv������鑕�u�̊�{���\�d�l��\1�ɂ܂Ƃ߂܂��B�r�[���G�l���M�[�́A�̓��[���ɂ��邪��ɂ��Ǝˏo����悤�ɗ��q���̑̓������20�`30cm����悤�Ɍ��肳��܂����B���q�����Â͐��T�Ԃɂ킽���Ăقږ������҂ɏƎˎ��Â��s���čs���܂��B�Ǝ˒��͊��҂ɂ����Ƃ��Ă����������ƂɂȂ�̂ŁA���̏Ǝˎ��Ԃ����X�������x�ɔ[�܂�悤�Ƀr�[�����x�����߂Ă��܂��B�Ǝ˖�T�C�Y�́A�啔���̂���̑傫���ɑΉ��ł���悤�ɑI�肵�Ă���܂��B����ɐ��ʂ��W���������̎��͂̐���g�D�ւ̕��ː��̉e�����y���E���U���邽�߂ɁA�������̕�������ɕ����ďƎ˂��鑼��Ǝ˂��s���܂��B�܂��d�v���������ďƎ˂��悤�Ƃ���ƏƎ˕�������������邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ȗv���ɉ����邽�߂ɁA�����A�����A��45�x�̕�������Ǝˉ\�ȌŒ�Ǝˎ���p�ӂ��Ă��܂��B���ɗz�q���ɂ��ẮA�C�ӂ̕�������Ǝˉ\�ȉ�]�K���g���[�Ǝˎ���2���p�ӂ���Ă��܂��B

�@�}1�ɁA���Ñ��u�̑S�̔z�u�}�������܂��B���q���̌��ƂȂ�C�I���r�[�������o��ECR�C�I�����A���q����5MeV/u�i�����̖�10���j�܂ʼn���������^������A���a��30m�̉~�`������ł���V���N���g�����i�}2�j���z�u����Ă��܂��B�V���N���g�����͑̓�����̗v���ɉ����ĉ����G�l���M�[��ω������邱�Ƃ��o���܂��B�Y�f�̍ő�����G�l���M�[320MeV/u�ł́A�����̖�67���̑����ɂȂ�܂��B�V���N���g���������o�������q����A�����e�Ǝˎ��ɕ��z���鍂�G�l���M�[�r�[���A���n�����̌��ɕ��т܂��B

�@�}3�A4�ɂ͊e�Ǝˎ��̎ʐ^�������܂��B���҃x�b�h�A�Z�t���x�b�h�ʒu���ړ�������̂ɗp����y���_���g�A�ʒu���ߗp�̂w�����u�i�h�h�ǁA�C���[�W�E�C���e���V�t�@�C�A�[�j�������܂��B

�@����11�N3�����瑕�u�̔����E���t�H�����J�n���A7���ɏƎˎ��Ó����v�H����ƂƂ��ɑ��u�̉^�]�E����������{�i�I�Ɏn�߂܂����B

�@����11�N12������́A���^������̃r�[���������J�n���܂����B����12�N3������̓V���N���g�����̃r�[���������J�n���A��2�����Ԃł��ׂĂ̗��q���ɑ��ėv���r�[�����x��B�����܂����B�Ȋw�Z�p���ɂ����ː��Ǘ����̓��ގ����S�Ǘ�����ː��Օ��\�͂Ɋւ���{�����E���S�����������I�������i�̔��s��҂��āA�������{�i�ғ������A�Ǝˎ����̋@��̖{�i�������J�n���܂����B����ƕ��s���čזE�E�����Ǝˎ������s���A���q���̐����w�I���ʂ𑪒肵�Ď��Â̂��߂̊�b�f�[�^�̎擾�ɓw�߂܂����B���݂͑��u���\�̌���E���艻��ڎw���ĉ^�]�𑱂���ƂƂ��ɁA��ÃX�^�b�t���猩���g����������P���邽�߂ɏƎː���n�̉��ǎ����s���A5���ɗ\�肳��Ă��鎡���J�n�ɔ����Ă��܂��B

|

|

| �}1�@���q�������u |

�}2�@�V���N���g���������� |

|

![�}4�@��]�K���g���[�Ǝˎ�](dsc00010.jpg) |

| �}3�@45�x�Ǝˎ� |

�}4�@��]�K���g���[�Ǝˎ� |

�����F���ː���w�����������̏d���q�����×Տ����s��

�@���ː���w�����������ł́A����6�N6������u�d���q�����×Տ����s�v���J�n���A����12�N8���܂ł�6�N3�����̊Ԃ�829��̊��҂���̓o�^������܂����B����܂łɓo�^���ꂽ829��i850��ᇁj�̃v���g�R�[���ʁE�Ǝˊ��ԕʊ��҂͎��\�̂Ƃ���ł��B

�d���q�����Ê��Ґ��i����6�N6���`����12�N8���j

(�P�ʁF���j

| ���@�� |

��1�� |

��2�� |

��3�� |

��4�� |

��5�� |

��6�� |

��7�� |

��8�� |

��9�� |

��10�� |

��11�� |

��12�� |

��13�� |

���@�v |

| ���z�� |

3 |

4 |

5 |

5 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

17 |

| �����_�o |

�@ |

6 |

4 |

4 |

1 |

9 |

4 |

2 |

2 |

7 |

3 |

4 |

8 |

54 |

| �x��� |

�@ |

6 |

7 |

4 |

11+1 |

16 |

4 |

2 |

4 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

54+11 |

| ��@�� |

�@ |

2 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

2 |

| �̍זE�� |

�@ |

�@ |

5 |

7 |

6 |

7+1 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

25+11 |

| �O���B�� |

�@ |

�@ |

2 |

7 |

8 |

10 |

5 |

3 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

35 |

| �q�{�z�� |

�@ |

�@ |

3 |

6 |

3 |

10 |

5 |

4 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

31 |

| �������� |

�@ |

�@ |

8 |

16 |

7 |

9+1 |

15 |

15 |

8 |

9+2 |

16+1 |

16+2 |

6+1 |

125+7 |

| ���E� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

7 |

6 |

7+1 |

10+2 |

9+4 |

9 |

9 |

�@ |

59+7 |

| �H���p�O |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

1 |

2 |

3 |

1 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

7 |

| �H������ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

3 |

8 |

1 |

2 |

�@ |

�@ |

�@�@ |

14 |

| ���z��II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

8 |

11 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

19 |

| ���W�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

3 |

3 |

1 |

3 |

�@ |

2 |

2 |

14 |

| ���z��III |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

17 |

14 |

10+1 |

12 |

15 |

23 |

10 |

101+1 |

| �̍זE��II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

7 |

12 |

15 |

10+2 |

9+1 |

8 |

7 |

68+3 |

| �x���II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

11 |

11 |

13 |

�@ |

�@ |

�@ |

35 |

| �q�{�z��II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

2 |

3 |

2 |

6 |

2 |

�@ |

15 |

| �O���B��II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

2 |

16 |

14 |

9 |

21 |

�@ |

62 |

| �q�{�B�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

2 |

3 |

1 |

2 |

1 |

9 |

| �x�@�@II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

4 |

1 |

7 |

| �x�@�@I�u |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

12 |

15+1 |

15 |

42+1 |

| ���E�II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

10 |

10 |

| �q�{�z��II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

5 |

5 |

| �x�@�@I�u |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

5 |

5 |

| �O���B��II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

11 |

11 |

| �H���p�O |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

1 |

1 |

| �X�@�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

2 |

| ���@�v |

3 |

18 |

34 |

49 |

46+1 |

80+2 |

71 |

88+1 |

84+3 |

84+8 |

82+2 |

106+3 |

84+1 |

829+21 |

�����F�{�͓��ꊳ�҂�2�a�����ÁB�]���đ����Ð��́u850�v��

| ��1�� |

�F |

����6�N6���`8�� |

|

��2�� |

�F |

����6�N9���`����7�N2�� |

| ��3�� |

�F |

����7�N4���`8�� |

|

��4�� |

�F |

����7�N9���`����8�N2�� |

| ��5�� |

�F |

����8�N4���`8�� |

|

��6�� |

�F |

����8�N9���`����9�N2�� |

| ��7�� |

�F |

����9�N4���`8�� |

|

��8�� |

�F |

����9�N9���`����10�N2�� |

| ��9�� |

�F |

����10�N4���`8�� |

|

��10�� |

�F |

����10�N9���`����11�N2�� |

| ��11�� |

�F |

����11�N4���`8�� |

|

��12�� |

�F |

����11�N9���`����12�N2�� |

| ��13�� |

�F |

����12�N4���`8�� |

|

|

|

|

�i���㌤�z�[���y�[�W���j

�y���w�̏z(����12�N4���`����13�N2�����j

�@����12�N4�����畽��13�N2�����܂ł̎{���w�҂̓��A�c�����Ă���l����1642���ł����B

���̓��A��Ȍ��w�҂Ɠ���͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�{�݂̏v�H�A�����ėՏ��������ԋ߂ɍT���āA�a�@�ȂǁA�W�@�ւ̌��w�������Ȃ��Ă��Ă��܂��B�F�l���ɂ́A����Ƃ��A�g����낵�����肢�������܂��B

| 4��14�� |

C.Streffer �O�G�b�Z����w�����v�� |

2�� |

|

11��11�� |

���Ɍ������l�a�Z���^�[ |

19�� |

| 5��20�� |

���Ɍ������l�a�Z���^�[ |

10�� |

11��21�� |

�d�������� |

23�� |

| 5��26�� |

�����w�������� |

9�� |

12���@1�� |

�V�{�����H�� |

15�� |

| 6���@6�� |

�F�{���H��c���H�ƕ��� |

30�� |

12���@2�� |

���s���ː��Z�t�� |

8�� |

| 7��14�� |

���C�i�b�N������ |

200�� |

12���@6�� |

�ዷ�p�G�l���M�[�Z���^�[ |

4�� |

| 7��18�� |

���s��w |

74�� |

12��21�� |

�V�{�����H��ƕ��� |

25�� |

| 7��26�� |

�ʉ������鎁���iTV��ށj |

5�� |

12��27�� |

���Ɍ����P�H�z��a�Z���^�[ |

2�� |

| 8��21�22�� |

�T�C�G���X�T�}�[�Z�~�i�[�i���Z���j |

617�� |

1��11�� |

�����s���a�@ |

7�� |

| 9��20�� |

�k�C���o�ϘA���� |

5�� |

1��17�� |

�������H��c�� |

8�� |

| 9��26�� |

�V�{�����H�� |

30�� |

1��19�� |

�P�H�H�Ƒ�w |

4�� |

| 10��26�� |

���d���c����c�� |

30�� |

1��25�� |

���ۈ�ËZ�p�𗬍��c |

6�� |

| 10��31�� |

���d���ی������ː��Z�t |

8�� |

2��13�� |

���d���c��E���A�����c�� |

35�� |

| 11���@6�� |

�����}�N�c���c |

20�� |

2��16�� |

���s�{���y�S�ی����Ǔ��ی��w |

4�� |

| 11��10�� |

���Ɍ���3��w���w�� |

40�� |

�@2��27�� |

�V�{���A��������@ |

26�� |

|