兵庫県立粒子線医療センター

ニュースレター No.14

December 2001

CONTENTS

■□ 粒子線医療センターの半年と今後の展望

■□ 粒子線治療は医学と物理工学の複合芸術

■□ 尾身大臣が当センターをご視察

■□ 陽子線治療の経過報告

■□ 陽子線治療を経験して

■□ 30名の笑顔

■□ 青虫の会 近況報告(1)

■□ 兵庫サテライトミーティング開催

■□ 消防訓練を実施

■□ 見学の状況

粒子線医療センターの半年と今後の展望

院 長 菱 川 良 夫

本年4月に開設された当センターでは、5月より陽子線治療の臨床試験を開始し先日終了した。現在、炭素線治療の臨床試験を行うため、装置面ならびに臨床面から準備中である。30例の陽子線治療が順調に終わることができたのは、病院スタッフの献身的な努力とともに外部の支援スタッフの日夜を問わない協力によるところにある。

先行する粒子線治療施設と違い、最初から医療に特化した当センターでは、医療スタッフの意見を多く取り入れてきた。高度な医療での安全性の追求もその結果である。治療装置は装置メーカーの努力で安全に稼動するように出来上がった。粒子線治療では、従来の放射線治療と違い治療をするときのデータが多い。そこで装置への入力ミスが生じないように、入力を人がしない仕組みを作った。それは、病院側のカルテから自動的にデータが装置側に移行する仕組みである。そのため、カルテが電子カルテである必要が生じた。このように高度な医療装置を安全に動かす目的で当センターの電子カルテは導入されたが、その結果、チーム医療の中心となるカンファレンスが容易にできるようになった。現在、治療前後のカンファレンスには、医療スタッフが集まり、特に治療前のカンファレンスでは、その治療が妥当であるかどうかの検討がされる。妥当であれば、私が、コンピュータ上で承認ボタンを押し、それと同時に、治療に必要なすべてのデータが、病院側から治療側に移行し、安全な治療の準備がされる。現在、自動的に入力されたデータを治療技師は、再チェックし、より安全を確かめている。

がん告知された患者さんは、治療を受ける前に非常に不安な状態である。当センターでは、患者さんの不安を取るべくビデオなどを利用しての説明を積極的に看護として行っている。また、患者さんの希望で直接意見を聞くこともしたが、それをどのように定着化するかは今後の課題である。電話相談や直接面会しての相談を通じて、本当に患者さんは医療スタッフとじっくり話をしていないことを痛感した。医療は人間が行うので、最も大事なことは、人間同士のコミュニケーションである。従来の病院では、それを行うのはすべて医師であると考えていたが、そうではなく病院全体のスタッフで行うべきであると考えている。それが、チーム医療の本質で、職種の壁を取り除き、患者さんに対応することをすすめていきたい。また、患者さんが参加する医療をしていきたい。これは、将来的には、治癒した人による患者さんへのアドバイスや治療中の患者さんの生きがいを高めるにはどうするかという医療につながると考えている。

陽子線治療を開始して得られた多くの経験から、炭素線治療でも多くの新しいことがわかるのではないかと期待している。当センターは、陽子線治療と炭素線治療の療法が同時にできる世界で唯一の施設である。その両者の違いを明らかにして、より良い粒子線治療を一般医療の中で生かしていくことは、当センターの責務である。播磨科学公園都市には、多くの科学施設がある。その一員として、医療の中での粒子線治療をじっくりすすめて行きたい。

粒子線治療は医学と物理工学の複合芸術

名誉院長 阿 部 光 幸

兵庫県粒子線医療センターは、陽子線と炭素線の両方の治療を行う事が出来る世界初の施設として、本年(平成13年)4月に完成した。平成4年3月、兵庫県に粒子線治療推進検討委員会が設置されて以来、9年を要しての誕生である。紙面をかりてこの間の経緯と、あわせて私の考えた当センターの基本理念について述べてみたい。

この粒子線医療センター構想は、昭和62年発足した「ひょうご対がん戦略」のリーディング・プロジェクトとして生まれたものである。これに基づき平成4年、上記検討委員会が当時の木村修治兵庫県立成人病センター名誉院長を委員長としてスタートした。木村先生から委員として参加の要請を受けた時、このプロジェクトは私にとって大変チャレンジングなものであり、また、粒子線治療は私の長年の夢でもあったので、喜んでお引き受けした。平成10年7月、検討委員会は粒子線治療センター整備委員会と名称変更され、木村先生の後を受けて私が委員長に就任することになった。私は粒子線医療センターを作るに当り、兵庫県が最新の技術を要する新しい事業に勇気を持って取り組む姿勢と、予算はともかく先ずこのセンターのあるべき姿を追究するという理想主義的な考え方に大変感動した。平成7年1月、阪神・淡路大震災という思いもよらぬ大災害に見舞われたが、この難関を乗り越えて当初の計画通りに完成出来たのも、当時の貝原俊民兵庫県知事を始め、関係部局の「県民の健康・福祉の向上を図る」という強い意志によるものである。

この粒子線医療センターを作るに当って私が委員会で述べた基本理念は以下のことである。

第一「がんの治癒率を改善するとともに、がん患者の社会復帰を目指す」

陽子線、炭素線は従来の放射線より病巣に対する集中性が優れているので、周囲の正常組織に対する障害を著しく軽減できる。さらに、炭素線はX線や陽子線より約2−3倍殺細胞効果が高い。これらのことから、放射線の正確な照準が困難な胃や大腸などの消化器がんを除き、がん病巣が小さければ、副作用を軽減し、切らずに治癒に導くことができると考えられる。また、高齢のがん患者の場合も、苦痛の少ない生き甲斐のある人生を送ってもらうことが可能である。基本理念の第一にがん患者の社会復帰を掲げた最大の理由はここにある。

第二「比較的早期の原発がんを第一の適応とする」

粒子線治療はいわば病巣をピンポイントで照射できる極めて高精度の放射線治療である。このため、その正確な治療計画から治療開始までに少なくとも1週間の準備を要する。また、患者の治療台上のポジショニングは1mm以下の精度で照射毎に再現するようにしているので、通常の放射線治療より遥かに人手と時間がかかり,費用も高額である。したがって、粒子線治療は上に述べたがん患者の社会復帰を目指す上からも、手術せず根治のねらえる原発がんを適応にすべきで、進行癌に対して姑息的治療のために用いるべきものではない。これまでの成績から特に良い適応は頭頸部、肺、肝、前立腺、骨・軟部組織の悪性腫瘍である。

第三「病院らしくない病院にする」

私自身、手術で入院した経験があるので患者の心理は理解できると思っているのだが、病院というのは患者にとっては恐ろしい所というのが大方の見方であろう。ましてやがんの告知を受けた患者にとっては、その心理的苦痛は並大抵のものではないはずである。そこでこの一種の恐怖にも似た心を少しでも和らげ、リラックスした気分で治療を受けられるように、思い切って従来の病院という概念を覆し、病棟、治療棟すべてをリゾート風の雰囲気にすることを提案した。幸い、県から賛同と強い支持を得ることができた。完成後、国内外から多数の見学者が訪れるが、病院臭の少ないのに感心して頂いている。何より患者さんから病院に入院しているというより、休養している気分だと言ってもらえることが大変うれしい。粒子線治療そのものが副作用の少ない治療なので、治療中でも殆どの患者さんが散歩をしたり、なかには近くのゴルフ場でゴルフを楽しむ方がおられるのを見ると、これまでのがん治療とはかなり違ったものであることに私自身驚いている。

第四「世界に開かれた施設にする」

陽子線、炭素線治療が行える施設は世界的に見ても限られている。今日ではインターネットにより情報は瞬時に世界に流すことができるので、国内だけでなく国外からも患者を引き受け、粒子線治療の優れた効果を一人でも多く享受して頂けるよう努めたいと思っている。

第五「世界に向けて新しい粒子線治療の情報発信地にする」

兵庫県立粒子線医療センターの他の施設にはない大きな特徴は、当センターから約2.5km離れたところに世界最大の大型放射光施設SPring‐8があることである。この放射光は診断用X線の一億倍以上の輝度があり、極めて平行性の高い放射線なので、屈折画像が得られる。また鮮明な拡大像が撮れるので、ミクロンオーダーの微細構造を描出できる。平成10年12月にSPring‐8医学利用研究会が発足し、その座長を仰せつかっているので、現在、全国の大学や研究所の研究者に参加を願い、放射光医学利用のための基礎研究を行って頂いている。それに基づき、近い将来、臨床応用に最適なビームラインが作られることになっているので、これが完成すれば、がんの進展範囲がより正確に診断できると推定される。この放射光による診断と粒子線治療を一つのシステムとして構築し、高精度の粒子線治療を実現するという試みは国際的にみて兵庫県が初めてであるので、その成果を世界に向けて発信する事を目指している。

以上述べたことから明らかなように、粒子線治療は医学と物理工学が生み出した高度にソフィスティケートながん治療であると言えよう。これが芸術的だと言われるようになってこそ、切らずにがんを治し、がん患者の社会復帰を助ける治療としてその地位を確立することができると考えている。

尾身大臣が当センターをご視察

12月3日、尾身幸次科学技術政策担当大臣が当センターを視察されました。

当日、尾身大臣は大型放射光施設(SPring-8)を視察された後、午前11時すぎ当センターに到着されました。

到着後、阿部名誉院長からは、施設開設までの経緯や粒子線治療とSPring-8の医学利用研究との連携等について、また、菱川院長からはスライドにより粒子線治療の特徴と臨床試験の実施状況についてご説明しました。

その後、照射治療棟に移動し、回転ガントリー照射室をご覧になり、次の視察先である姫路工業大学高度産業科学技術研究所へ向かわれました。約30分の短い視察でしたが、大臣からは陽子線と炭素線の違いや事業費等についてご質問があり、当センターの先進的な治療装置やシステムにたいへん感激されたご様子でした。

陽子線治療の経過報告

放射線科長 村 上 昌 雄

当センターは2001年5月に開院した世界で初めて陽子線と炭素線が使用できる粒子線治療施設です。現在、薬事法に基づく粒子線治療装置の製造承認申請のための臨床試験(治験)を実施しています。まず陽子線の治験から開始された。その経過をご報告いたします。

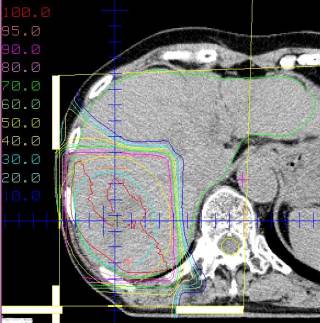

今回の治験は固形がんを有する患者を対象として、本粒子線治療装置を用いて陽子線治療を行った際の急性反応からみた安全性、抗腫瘍効果からみた有効性、および装置の稼動性を検討することが目的である。治験の対象となった患者は追加治験症例も含め30名であった。患者の居住地は24例(80%)が兵庫県であり、粒子線治療を知った経緯は医師の紹介が最も多かった(22例:73%)。治験開始時には説明と文書による同意が得られた。適切な固定具を装着し、呼吸性移動を考慮したCT、MRI画像を撮影した後、3次元治療計画装置で計算し、立案された治療計画を院内カンファレンスで審議し、承認された治療計画パラメーターが照射室に伝送され治療が実施される。照射線量は他の陽子線治療施設で実績のある治療法を採用し、頭頚がん:

65GyE/26回/7週、非小細胞肺がん:80GyE/20回/5週、肝がん: 76GyE/20回/5週、前立腺がん: 74GyE/37回/8週とした。疾患の内訳は頭頚部がん4名、肺がん5名、肝がん5名、前立腺がん16名であり、男性26名、女性4名、年齢は39−82才(平均69才)であった。

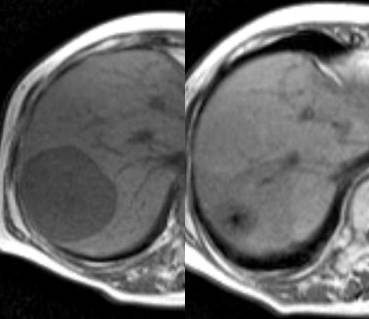

装置のトラブルによる治療期間の延長や中断例はなく、すべて予定通りの治療が完遂された。急性反応は無いか、あってもGrade2以下の軽度な反応であった。これは明らかに従来の放射線治療より軽微であった。13例までの効果判定の途中経過はCR4例、PR6例、NC3例、奏効率77%と良好な成績であった。以上の結果は全身各部位の固形がんに対して陽子線治療が計画どおり実施できたことを意味し、治療装置とそれをサポートするシステム全体の安全性を保証したことになる。図1は81才肝がん症例に対する陽子線2門照射の治療計画である。治療前、径6cm以上あった腫瘍(図2)は、治療終了後(図3)には径3cm未満に縮小するとともに照射された範囲が肝組織の線維化として健常部と明瞭な境界線で識別されている。これは陽子線治療の線量集中性と、治療が計画どおり日々遂行されたことを証明している。なお肝機能の低下は認められなかった。この例のように治験対象は高齢患者が多くを占めていたが、QOLの低下なく治療を終了しえた。陽子線治療はその最大の特徴である社会復帰を目指したがん治療であることを我々は僅かな経験からも見出し、実感している。

炭素線治療は線量集中性に加え、生物学的効果が高いという特徴があり、放射線抵抗性腫瘍に効果が期待されます。頭頚部腫瘍、肺がん、肝がん、骨軟部腫瘍を対象とした治験を来年はじめから行う予定です。

|

|

| 図1 |

図2 |

図3 |

陽子線治療を経験して

医療部 須 賀 大 作

放射線治療は、放射線技師の業務の中で唯一治療に関わる部門である。私が技師になって3年目に放射線治療を担当する事になった。当時(82年)は、神戸大学医学部附属病院に隣接した場所に兵庫県立がんセンターがあり、天井の低い、暗い建物であったことを記憶している。放射線治療は、がんセンターの中心となる機能であり、1日80名以上の治療を行っていた。初めて治療した患者さんの印象は鮮明で、名前もずっと忘れられないでいる。治療には、根治療法と対症療法の2項目がカルテに記載されており、対症療法とされた方の治療では、治って下さいと心で念じて治療したことを思い出す。84年には明石市に成人病センターとして移管が行われ、明るく広々とした病院となった。ここでも放射線治療を担当し、98年に粒子線治療準備室に異動となるまでを過ごした。技師になっての大半が放射線治療業務であった。この経験を持ってして今、妙な気持ちになっている。妙な気持ちはとは、今までの治療と何かが違うという思いである。

陽子線治療とエックス線治療、扱う放射線種が違うのみで治療の基本的なながれは変わらない。はずであるが、治療をしているという充実感が違う。この原因は「位置決め作業」にある。陽子線治療では、治療装置に組み込まれたエックス線装置で正側エックス線画像を撮影し、治療開始時の正側画像を基準としてコンピュータでズレを計測し治療寝台を動作させる。寝台は、上下、左右、前後の3軸に回転、横転、傾きの3軸、合計6軸で動作する精密機器となっている。位置のズレ量の計測は、基準の画像と現在の画像との共通のポイントを計測する並進法と、画像を重ね合わすサブトラクション法を駆使して行う。最終的には治療計画時の体位と治療時の体位のズレを、1mm以内の精度で合わせ込みを行う。この間の作業時間が約30分となっている。妙な感じ

...つまり充実感は、この作業から生まれている。

治療すべき場所を正確に決めるという作業は、エックス線治療でも同じであるが、画像で確認して治療寝台を複雑に動かして位置を決めていく作業はない。この作業によって、医師が治療計画で決めた腫瘍の場所に粒子線を確実に照射できているという実感が生まれる。この実感が今までの経験で味わえなかった充実感であり、さらに粒子線の線量分布の良さが加わって、治療効果をあげる成果となる。“治って下さい”という祈る思いの治療から、患者QOLを損なわない治療へと変わると期待している。

今、スタッフに卒後3年目を迎える技師がいる。彼が異動になり、その病院でエックス線治療を担当するとしたら、どういう思いを感じるだろうか。きっと妙な感じと思うに違いない。

妙な感じのもう一つは、とてつもない医療装置であり、加速器の運転員、照射系の管理者といった外注のスタッフが必要なことである。これは今までの放射線治療業務に限らず、全ての放射線業務で経験したことのない状態である。多くのスタッフが粒子線治療に関って、11月末に陽子線治療30例を無事に終了することができた。予期せぬ雷による治療中断があったものの、ビームが供給できないという事態は1件もなかった。このことは、装置を常に安定に維持してきた三菱スタッフの努力の成果であると思う。毎朝9時から治療ホールで三菱スタッフ、兵庫県スタッフが集まって朝礼を実施している。この朝礼記録も142号を数え、記録を読み返すと、その内容には治験を成功させるという気迫がこもっているように思う。後半戦となる炭素線治療30例も無事に終了するように、チームワークをより強固なものにして乗り切りたい。

30名の笑顔

看護科長 目 尾 博 子

新緑と芝桜の真っ盛りの頃に初めての患者を迎えてから6ヶ月余り、11月22日、陽子線治験最後の患者の退院を看護職員皆でお見送りしました。

前立腺がん16名・肺がん5名・肝臓がん5名・頭頚部がん4名、併せて30名の患者が笑顔を残して退院されました。平均年齢68.7歳、30名中5名が80歳代です。

治験患者は、病名は勿論、疾病の状態、検査データ、各種治療法等の説明を受け、最終陽子線治療を自分自身で選択しての入院となります。忙しく働いてきた人が、がんを宣告され、陽子線治療を受けることになった。入院生活が患者や家族にとって、少し立ち止まり人生を見直す機会になれば、そして自分の選択が良かったと思える結果が得られるように、患者家族と共に考え、共に生きる看護援助をしたいと考えました。

|

| インフォームドコンセント風景 |

高齢者や心疾患等の合併症で、手術不適応の患者も多く、照射による副作用や体力低下による転倒等を危惧しましたが、1名の事故もなく終了しました。これは陽子線治療の特色である、治療による痛みや苦痛が全くなく、また副作用も殆ど無いことによるものと思われます。

普段と変わらない暮らしをしながらがん治療をし、

社会復帰する。患者の一人一人が入院中も退院後もその人らしい充実した過ごし方ができるように、QOLの向上に重点をおいたぬくもりの感じられる援助を目指しました。

高齢者は長期に安静臥床をするだけで筋力の衰えを来たしますが、日中もベッドに臥床していなければならない体力の消耗もありません。又照射による副作用から経管栄養やIVHもやむなしと思われた頭頚部がん患者も、栄養科の協力で最後まで経口摂取ができました。入院時指1本入るだけしか開口のできなかった方が、数回の照射で大きく開口できるようになった喜びは、続いて起こってきた粘膜の障害にも、患者・職員一丸となって、食物1品1品の味付け、すりつぶし具合の工夫への励みにつながりました。

かつてがん告知はタブーとされてきました。がんは死を意味し、がん=死でなくなった今でも患者の不安はいかばかりでしょう。まして治療方法を自分自身で選択決定し、悔いない結果を得るには、医療従事者の専門分野を超えた情報の提供と気軽に相談できるシステムづくりが必要です。

全てを知り、前向きな姿勢で入院生活をおくっておられた患者が、退院前に十数冊の本を残していかれました。全てがんに関する本・生と死に関する本でした。何度も読んだと思われる頁に、今日に至るまでの患者の苦悩が伺われます。

又、理性的で、口数少なく、余計なおしゃべりを好まれないと思われた患者が、照射終了のその日、自ら看護婦に話しかけ、入院に至るまでのこと、退院してからの仕事のこと等、目を見つめて話される姿、入院以来はじめてみせる笑顔に、今までの不安を見た思いがしました。

|

| 看護スタッフ全員 |

退院された患者さんから、「芝桜の咲く頃、病院に集まって同窓会をしたい。お互い入院中に名刺の交換をしているので退院後も連絡しあっています。」と便りがありました。春、西播磨の自然の中、退院時と同じ30の笑顔が揃うことを切に願っています。

青虫の会 近況報告(1)

看護科 戎 谷 明 日 香

当院は最新の医療機器を用いて、最新の癌治療を行っています。そのため入院当初、患者さまの中には、治療室のコンピューター化された、まるで要塞のような施設に不安を抱かれる方も居られます。しかし、しばらくすると治療自体は数十分で、苦痛、痛みもなく終わってしまいますので多くの患者様にとっては、逆に退屈な空間となってしまいます。

そこで、患者様のアメニティーの一環としてこの大自然と、広大な土地を生かし、且つ職員も患者様も楽しんで参加できるボランティアグループ「青虫の会」を発足し、菜園作りを行いました。

素人集団の職員に対し、入れ替わり立ち代り参加してくださる玄人の患者様はいつも適切なアドバイスを、手本を見せながら時に厳しく、時にやさしく示して下さいます。共に行う作業は、職員と患者としてではなく、人と人との触れ合いを感じさせていただける機会となりました。

そしてこのように、患者様が参加できるのも副作用が極めて少なく、QOLを重視した治療によるところが大きいと思われます。土に触れ自然の中で過ごすひと時は、病室とは異なり生き生きした表情がうかがえます。「ここは私が耕すわ」と張り切る70才台の男性に微笑みながら心配したり、退院後も元気な姿を見せに来てくださる傍ら、野菜の手入れをしてくださる患者様に感謝したり、普段寡黙な、ある患者さまの「こうしていると嫌な事も忘れていいな」としみじみ言われた一言に心の葛藤を垣間見たり…

これまでに作った、コスモスやひまわりなどの花は、玄関、ディールームを飾り私たちの目を楽しませてくれました。また夏にはスイカをなんと食べ終わりの種から3個も収穫することができました。そして今は白菜、春菊…心も胃袋も満足できる粒子線医療センターの菜園(「青虫の会」)に是非一度お立ち寄り下さい。

追伸:めだかもいます!現在卵ふ化中です!

兵庫サテライトミーティング開催

装置管理科長 板 野 明 史

2001年11月17日(土)に、兵庫県立粒子線医療センターにて粒子線がん治療にかかわる国内外の医学・物理学研究者、臨床医等の皆さんを集めて表記のミーティングが開かれました。

粒子線がん治療の学会として、PTCOG ( Particle Therapy Cooperation Group )ミーティングと言うものがあり、半年毎に世界各地(アメリカ、日本、ヨーロッパ、南アフリカ等)の粒子線がん治療施設の回り持ちで開催されてきました。この11月13〜16日には、第35回目の会が筑波大学・陽子線医学利用研究センターにて開かれました。当センターは、この機会を捉えてこのミーティングに参加する粒子線がん治療関係の特に外国の方々に来所して貰い、当センターのがん治療装置(愛称PATROと言います)や病院を、また当センターで治験(臨床試行)が始まったことを見て頂こう、併せて来訪者の幾人かに講演をしていただき、粒子線治療についての意見交換の場としようと企画しました。

当日には、国内外合わせて30名(アメリカ6名、ヨーロッパ8名、ロシア1名、オーストラリア2名、韓国2名、国内11名)の方々が、その内多くは当日早朝に筑波を出発して高速バス、新幹線を乗り継いで約7時間もかけてやって来て下さいました。これは当センターのがん治療装置が、陽子線・炭素線の両方の粒子線治療が出来る世界で唯一つのものであり、また運転調整の後に装置が安定・順調に稼動していて、陽子線による治験も進んでいることが、皆さんの興味を掻き立てた賜物と言えます。当センターの物理スタッフによる装置の、また担当医による治験の進行状況の講演は、来訪者に大きな印象を与えました。また国外5名による招待講演も短い時間にもかかわらずPTCOGとは違った内容もあり有意義なものでした。装置見学においては、病院施設にふさわしく綺麗に仕上がっていると感心してもらえました。病院、入院病棟の見学も自然豊かな環境下で患者さんがゆったりと過ごせるように新しいコンセプトで設計されていることを理解して貰えたようです。当センターが世界でもっとも進んだ粒子線治療施設の一つであるとの共通理解が得られ、当センターとの今後の意見交換、研究協力が不可欠であると諸外国の粒子線治療施設のスタッフにも印象付けたことも成果と言えましょう。

消防訓練を実施

事務部長 前 田 実 男

「秋の火災予防運動」が11月9日から15日まで全国一斉に行われる中、11月13日(火)に当粒子線医療センターにおいても、この運動の一環として「消防訓練」を実施しました。 「秋の火災予防運動」が11月9日から15日まで全国一斉に行われる中、11月13日(火)に当粒子線医療センターにおいても、この運動の一環として「消防訓練」を実施しました。

その内容は、食堂厨房から火災が発生したと想定し、火災警報機による建屋監視盤室への通報、院内放送、消防署への通報、避難誘導、初期消火等総合的な訓練です。

消防署担当官の講評において、火災発生から避難終了までの所要時間は約10分とまずまずの成績とお褒めの言葉を頂きました。

さらに、消防署担当官の指導のもと消火器、屋外消火栓を使用した訓練を行いました。この訓練を通してそれぞれの行動を確認することが必要であると改めて認識しました。

【見学の状況】(平成13年4月〜11月)

当センターは4月にオープンして以来全国的にも注目を集めており、マスコミの取材等も多くなっています。

そのことから日々の問い合わせや見学もオープン前に比べ非常に多くなり、4月から10月までの見学者は1600人余りを数えています。

以下にその主な内訳と人数を紹介します。(敬称略)

| 4月11日 |

静岡県長泉町議会 |

15名 |

|

9月 5日 |

神戸経済同友会西播部会 |

13名 |

| 5月10日 |

科学技術と経済の会 |

40名 |

9月 8日 |

兵庫県放射線技師会 |

45名 |

| 5月17日 |

佐賀県 井本知事一行 |

5名 |

9月14日 |

松原原子力安全委員一行 |

3名 |

| 5月28日 |

武庫川女子短大同窓会 |

20名 |

CITEさろん |

41名 |

| 兵庫・岡山県境隣接市町地域振興協議会 |

14名 |

9月21日 |

先端医療振興財団 |

28名 |

| 6月 6日 |

旧制武雄中学同窓会 |

37名 |

10月 4日 |

姫路市医師会 |

35名 |

6月15・22日

7月 6日 |

佐用共立病院 |

計60名 |

10月 9日 |

大阪医薬品協会 |

40名 |

| 10月12日 |

日本電機工業会 |

22名 |

| 6月19日 |

若草学級 |

40名 |

10月18日 |

姫路東高校同窓会 |

22名 |

| 6月21日 |

茨城県 関県議一行 |

5名 |

10月22日 |

新宮町曽我井自治会 |

40名 |

| 6月26日 |

静岡県がんセンター準備室 |

3名 |

京阪神経済懇話会 |

30名 |

| 6月27日 |

新宮町老人クラブ |

36名 |

10月30日 |

韓国保健福祉部 李次官一行 |

3名 |

| 6月28日 |

サンTV(取材) |

5名 |

11月 5日 |

テレビ朝日取材 |

4名 |

| 7月14日 |

兵庫県保険医協会姫路・西播支部 |

30名 |

11月12日 |

西播磨テクノポリス鞍居地区推進協議会 |

25名 |

| 7月24日 |

京都大学学生 |

58名 |

11月19日 |

姫路三友会 |

24名 |

| 8月 1日 |

遠藤原子力安全委員会委員長代理一行 |

3名 |

鞍居中学校クラス会 |

25名 |

| 8月 1・20日 |

高校生のためのサマーサイエンスセミナー |

計306名 |

11月20日 |

西淡町・町議会 |

16名 |

| 8月23日 |

TV大阪取材 |

5名 |

ドイツLifeBeam社 Muller氏一行 |

4名 |

| |

|

|

| 8月25日 |

兵庫県職員薬剤師会 |

40名 |

|

|

|

| 8月28日 |

佐用郡医師会 |

20名 |

|

|

|

|