兵庫県立粒子線医療センター

ニュースレター No.15

March 2002

CONTENTS

■□ 当面の課題について

■□ 陽子線治療の臨床試験を終えて

■□ 患者さんから望まれるがん治療とは

■□ 医療情報システム構築履歴

■□ もうすぐ1年・・・・

■□ 『病院らしくない病院』づくり -アメニティ豊かな病院を目指して-

■□ 陽子線治験支援を経験して

■□ 青虫の会 近況報告(2)

■□ 見学の状況

当面の課題について

県立病院局経営課 県立粒子線医療センター推進室

室 長 加 藤 充 久

1 折りしも、国で総医療費抑制が課題となるなか、「兵庫県立病院の今後のあり方について(基本方針)」は平成14年2月4日兵庫県医療審議会で承認を受け、県立病院改革は大きな一歩を踏み出しました。この基本方針によれば県の役割は高度専門・特殊医療を中心とし、運営体制は地方公営企業法を全部適用して、より経済性と公共性を高めることとされました。

2 このような時期に出発する粒子線医療センターには、高度専門医療への大きな期待がかかっていますが、薬事法の装置製造承認に加え、広報、患者紹介システム、及び、収支をとった運営など大きな課題を解決していく必要があります。

3 まず、広報については、目に見える成果を、誰にもわかりやすく、流れ出るようにどんどん提供していくことが求められます。(医療法等関係法規の制限はあるが)学会発表など学術的な取組みに加え、医師会等医療関係団体や県民に広く粒子線の治療対象などの内容を伝えるため、ありとあらゆる手段を検討する必要があります。

4 二点目の患者紹介システムについては、粒子線適応となるがんの部位や種類などを決めるため「粒子線治療ガイドライン策定委員会」とその下に五つの専門部会(頭頚部、肺、肝、前立腺、骨軟部)を発足させました。ここで作成されたガイドラインを医療機関に周知し、患者紹介につなげていくこととしています。これに加え、粒子線医療センターでは円滑な患者受け入れをはかるためにも、ガイドラインを踏まえた共通の患者紹介フォーマットの作成、周知を行う必要があります。また、県立成人病センターでは粒子線外来の設置など粒子線治療との連携も含め、がんの基幹病院としてのあり方が検討されることになっていますが、相互信頼に根ざした医療機関との連携を広く構築していくことが求められます。

5 最後の運営については、保険診療をめざしたステップを踏むこととし、まず高度先進医療の承認をめざしますが、患者負担が大きくなることは高度医療の宿命でもあります。しかしながら、患者が治療法を選択する時代になってきたことや保険の自由化を契機に、自由診療や高度先進医療に対応できる多様な保険が発売され、個人が高度医療を選択できる仕組みが社会全体に整いつつあります。

医療関係者、県民への的確な情報伝達により患者のニーズに応えていくことが、多くの患者の受け入れにつながり、運営の安定化に資していくものと考えられます。

6 このように、粒子線医療センターが県民に効果的な治療を提供していくためには、これらの課題解決に向けた取組みのほか、治療装置の安定的運転の継続など早期の供用開始に向け準備を整えていく必要があります。

また、がん治療については遺伝子治療など様々な先端医療が研究されていますが、粒子線治療がその中で今後確固たる地位をしめることができるよう、研究、研鑽を積むとともに、将来を見据え取組んでいくことが期待されます。

陽子線治療の臨床試験を終えて

名誉院長 阿 部 光 幸

「がんの撲滅はいつ可能になるか」これはよくマスコミで取り上げられる問である。私はこれに対しては「がんは無くならない。だから、がん治療のゴールは、鼻風邪、腹痛(はらいた)を治すように、治すことである。」と答えるようにしている。

人間の体は約60兆個もの細胞から成るといわれる。これだけ多数の細胞が一つの狂いもなく、整然としていることを期待する方が無理というものではなかろうか。ことに人間を長いことやっていれば、その間に何かの原因で突然狂い出す細胞が出て来ても不思議はない。幸い医学が進歩して、比較的早期にがんが診断されるようになった。あとは、がんが出て来たら早期に発見し、患者にできるだけ苦痛を与えずに治す、これが究極のがん治療と私には思えるのである。そして、長年このゴールを目指して、先ずはやっと粒子線治療に辿り着いたという思いが私にはある。

当センターでは平成13年5月から陽子線による臨床試験が始まり、11月、無事終了した。本年1月からは炭素線治療を開始している。この陽子線、炭素線治療の真の適応は、消化器がんを除く比較的早期の原発がんであることは今まで度々書いた通りである。理由を繰り返せば、これらの粒子線は病巣に限局性に照射されるので、周囲の正常組織をあまり傷めず、切らずにがんを治すことが可能だからである。現在行っている臨床試験はその性格上、がん病巣が一ヵ所に限局された患者を対象とすることになっているので、まさに粒子線治療にぴったりの症例ばかりである。このようなこともあって、私は患者さんには入院の時いつも「あなたががんになったのは、今までよく働いてこられたので、ここらで一休みしなさいという天の采配だと考えましょう。ここで治療を受けながらゆっくり静養して下さい。治療が終わったらまた元気で活躍して頂きたいと思います。」と話すようにしている。

当センターは前のニュースレターでも紹介したように、リゾート風の作りになっており、山に囲まれた緑豊かな環境の中にある。病棟から治療棟への渡り廊下からは池が見え、庭の散歩道にはちょっとした東屋も配されている。少しでも患者のがんに対する不安を和らげようという当初の考えが、設計に反映されているのである。

これまで陽子線で頭頸部癌4例、肺癌、肝癌それぞれ5例、前立腺癌16例、計30例の治療を行った。治療効果は経過観察期間が最長でもまだ一年に満たないので評価できる段階にはないが、腫瘍の縮小は通常の放射線治療より早期に見られ、現在のところ局所再発の兆候は全例認めていない。特徴的なのは、正常組織の障害が少なく、このため治療期間中患者に苦痛があまり見られないことである。副作用で治療を中断しなければならなかった患者は1例もない。また通常の放射線で頭頸部癌を治療すると、放射線口内炎のため、時に経口摂取が困難になることがあるが、陽子線治療の4例は最後まで経口摂取が可能であった。照射野から口腔粘膜をはずせる面積が広くなったからである。肺癌、肝癌の症例は比較的早期のがんであったことにもよるが、放射線肺炎や肝炎のために輸液や抗生物質の投与を必要としたものはない。また前立腺癌患者も、手術で時に見られるような出血や尿もれは見られず、放射線による直腸障害も軽微で下痢、血便などの症状は認めなかった。

このように副作用が少ないことから、患者さんの中には入院中、近くのゴルフ場でプレーを楽しむ人も何人かいた程である。また、当センターでは看護婦が中心となって青虫会なるガーデニングクラブがあるが、農業を営む患者さんは自ら鍬を振って畦を作り、畑仕事を指導してくれたこともあり、お陰で収穫物を食堂で患者と職員が一緒に賞味するといったこれまで経験したことのないイベントもあった。当センターの患者さんの様子を見ていると、闘病生活という雰囲気ではなく、人生の一時をゆっくり休養するといった趣がある。

このように書くと、良い事ばかりのようであるが、これは主に副作用の面から粒子線治療を見たからであり、がんに対する治療効果は、今後の経過観察の結果を待たなければならない。また、治療費が高額なのも大きな問題である。しかし、陽子線の治験を終えて、先ずは順調な滑り出しではなかろうかと感じるとともに、先に述べた最終的ながん治療のゴールに一歩でも近づくものであってほしいと願っている。

患者さんから望まれるがん治療とは

院 長 菱 川 良 夫

昨年4月に開設された当センターでは、5月より陽子線治療の臨床試験を開始し11月に終了した。そして、本年1月より炭素線治療の臨床試験を開始している。この間、粒子線治療の適応について800件を超える相談が、がん患者さん御本人や御家族からの電話、手紙、Fax、e-mailや直接の来院としてあった。当センターでの相談は、医師が答えることにしているが、その相談から、患者さんや御家族が望んでいるがん治療を考えてみた。

相談の多くは進行癌や再発癌についてであった。治療方法がなく「わらにもすがる」という気持ちでの相談で、御本人や御家族の深刻な状況を聞くことで始まり、粒子線治療の適応や他の治療方法、臨床試験はどういう理由で行うのかを逐次説明してきた。そして、時間をかけて話をすると、適応にならない場合でも、大多数が納得された。進行癌の患者さんや御家族にとって、十分に説明を受けないことで非常に不安になっている方たちが多々あることが良くわかり、医療従事者として考えさせられた。がん告知をしない時代では、進行癌や再発癌の患者さんに十分な説明をすることは少なかった。しかし、がん告知をする時代では、そのような場合でも、患者さんの中には十分な説明を望まれている人が、医療従事者が思っている以上にいるようである。

手術を勧められるが、どうしてもいやだと主治医に言ったことで、トラブルになっている方も少なからずいた。このような患者さんの話を聞いていると、専門的なことは良くわからないけど自己決定はしたいという気持ちが強いようであった。

情報化が進み色々な知識を得ることが容易になった現在では、がん治療に対しても人々の価値観は多様化してきている。このような時代に、患者さんが満足できるがん治療を行うために、医療側も期待に答えられるようにしなければならない。

十分な説明を聞き自己決定をしたいという患者さん側の期待にこたえるためには、医療側も十分な説明ができることが第一となる。すなわち、がんを疑い受診した患者さんの迅速な診断、がんであること(病理診断)とどのような病期であるか(病期診断)を明らかにすることである。そのためには、病理診断、画像診断を中心とした総合診断部門が必要である。ここでは、総合診断とその結果による治療方法を患者さんに提示し説明する。そして、十分な説明と助言で患者さんが治療法を自己決定できるようにする。もちろん、種々な治療法の組み合わせもあろう。したがって、総合診断部の医師は主として総論的ながん治療の知識を必要とする。場合によっては、各治療の専門家とそれを統括する医師からなるチームでも良い。治療部門には、手術、化学療法、放射線治療や特殊な治療としての粒子線治療や遺伝子治療が含まれる。ここでの医師は、まさにそれぞれの専門家である。治療後の経過観察は、総合診断部門で行う。経過観察中に、不幸にも再発した場合、再び治療部門で患者さんは治療されるが、その状況によっては治療が困難な場合も生ずると考えられる。そこで、緩和部門としてのホスピスを設置する。ここでは、緩和医療を専門とする医師と看護師が中心となる。これら3部門は、全て同一施設にあるのが望ましいが、ばらばらでもしっかりしたネットワークが構築されていれば、むしろ良いかもしれない。

欧米では、放射線治療部門のように、装置と専門家を必要とする部門では、医療圏内に1つのセンターを作り、それを利用するのが普通で、日本のように多くの病院に装置や専門家が分散していない。粒子線医療センターは、大型装置であることから、多くの施設への導入が難しく、そういう点からは、欧米でのセンターと同様な立場となっている。医療圏でのがん診断・治療を医療システムと考えれば、まさに粒子線医療センターは治療部門の一つである。成人病センター、大学、大規模病院等が、当センターをそれぞれの施設のがん治療部門として考えていただくことは、当センターの希望であるとともに、効率的ながん医療システムの構築にとって重要である。

医療情報システム構築履歴

医療部放射線科 井 田 亮 二

【センター開院】

2001年4月新スタッフを迎えいよいよ病院として機能させる時期がきた。スタッフ全員粒子線治療と医療情報システム両方とも未経験であるため不安と期待で一杯であった。5月には粒子線治療と医療情報システムの全体リハーサルを行った。各部門とも実際に行ってみると不備が随分浮きぼりになる。新規病院でなければ通常病院業務を行いつつリハーサルを行わねばならないので事前の打ち合わせやスタッフの動員増などもっと大変なことになるのであろう。我々の施設は、病床数50、放射線単科と小規模であるため意思の疎通をとりやすく恵まれていた。5月には治験が開始され実際に業務でシステムを使い始めるとその操作性の不満や改善点、新しいアイディアが一気に浮上する。これはシステムをはぐくむ意味で非常に重要な意見である。しかしその意見の集約、採否やメーカーとの交渉などを行う人員が必要である。これから医療情報システムを導入しようとするところはこれをどの職種にさせるのか非常に興味のあるところである。医療情報部として認めないと大病院でのシステム構築は無理であると考える。

【業務支援】

粒子線治療では医療情報システムとしてデータの伝達に間違いがないかが重要である。照射までにオンラインとは別に人の手でチェックをしている。どの部門でも同様で、ある期間は人のチェックを要すると考えて良い。放射線検査部門で業務支援に有効であるのは、今検査を行おうとしている患者の過去の検査画像・所見・検査録がセットで用意されているところである。これらを用い検査の理解を深めその検査に臨むことが出来ている。また、フィルムレス、照射録自動生成なのでこの部分でも業務支援に貢献している。まだ、運用に乗っていないH/W、S/Wもあるためこれをいかに利用していくかはスタッフの発想と行動力にかかるところである。

【データの活用】

2001年12月陽子線治療の治験が終了し治験データを揃える作業が発生した。ここで医療情報システムは効果を発揮した。どんな形で後利用するか分からないときはデータをCSV形式で出力できるように構築しておくのが賢明である。出されたデータはスタッフが利用し易いようにクエリーされ共有フォルダに納めるようにしている。病歴システムに経験と結果が蓄積されこれを見やすい形に変え新規患者へのインフォームドコンセントに利用する時期がはやくこないかと待ち遠しい。

2002年1月現在医療情報システムは、業務支援、データ抽出、検索に貢献している。

もうすぐ1年・・・・

看護婦長 甲 斐 祐 子

新緑がまぶしかった季節からもうすぐ1年が経とうとしています。

昨年の4月に新しいスタッフと出会い、病院の開設、そして5月にはじめての入院患者さんをお迎えした時のことが思い出されます。私たちも患者さんもお互いに少し緊張した出会いだったように思います。さあこれからがスタートだとスタッフ全員でさらに気持ちを新たにしました。

その陽子線治療も昨年の12月で30名が無事終了し、現在では、治療後の外来フォローに来られています。退院後は、ほとんどの患者さんが以前と同様の生活にもどられ、退院翌日から仕事を再開された方、毎週ゴルフを楽しんだりとその人なりの生活が過ごされているようです。外来受診時に患者さんが自宅での生活を笑顔で話される様子から以前と変わらないその人らしい生活がうかがえとてもうれしく思います。

入院期間中に思うことは、患者さんの粒子線治療に対する希望や期待が大きいことです。そして治療に積極的に前向きに参加される姿勢です。入院中に患者が前向きに治療に取り組めることのひとつには副作用が少なくQOLも低下することなく治療ができるという要素がとても大きいと思います。しかし、患者は粒子線治療に希望を抱く反面、がんという病気と向き合い、治療に対して、また、これからのことについてなど不安になる一面も感じることがあります。

私たちは、患者の傍で共に考え、共に喜び、そして患者自身が治療に前向きに取り組めるように患者自身が治療やこれからのことを選択決定できるように共に歩む関係でありたいと思っています。

また、患者の気持ちに影響することでこの西播磨の豊かな自然もあると思います。交通の便では不便ですが、空気がきれいなこと、緑が豊かなこと、小鳥のさえずりなど心が癒されることがいっぱいです。患者さんは朝起床すると新鮮な空気を深呼吸して一日がはじまります。また、「ちょっと散歩に行ってきます」と病院の周辺を散策されて穏やかな豊かな表情で帰ってこられます。人は自然に触れると自然の恵みで人間が本来持っている生命力が活性化されるそんな感じがします。

粒子線治療は、患者さんとともに行なっていく治療です。私たちもその人らしく生活が送れるように温かい看護を提供したいと粒子線治療看護に取り組んでいます。これまで患者さんとのかかわりを通して多くのことを学ばせていただいています。当センターでの粒子線治療看護の歴史にも患者さんの思いがいっぱい詰まっています。これまでのひとりひとりの患者さんとの出会いやそれぞれの思いを大切にして粒子線治療看護の専門性を深めていくことが私たちに求められるものだと思います。

今年の1月から炭素イオン線治験治療が始まりました。また、新たなスタートです。患者さんと共にスタッフ一同歩んでいきたいです。

さて、この度、保健婦助産婦看護婦法が一部改正され、看護職の名称が「看護婦・看護士」から「看護師」に変更になります。なれないため、落ち着かない気分もありますが、看護職がさらに専門性を持つことを求められていることだと感じています。患者さんとの関係においては、きちんと名前を覚えていただけるような誠意と責任を持った関わりを大切にしたいと思っています。

『病院らしくない病院』づくり -アメニティ豊かな病院を目指して-

総務課長 橋 本 盛 方

消毒液の臭いに冷めた給食、狭い病室にただ白いだけの壁や天井 −病院と云えば、衛生面や機能面、あるいは経済性を追求するあまり、この様な印象を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

高度・最先端の粒子線治療を行う当センターの整備にあたっては、従来の病院イメージを払拭する、患者さんに明るく快適な療養環境を提供することを目的に『病院らしくない病院』づくりを基本コンセプトに整備を図ってきました。

病院の顔となるエントランスホールでは、高い勾配屋根と全面ガラス張りの明るいホールに掲げられた地元新宮町の陶芸家芳野俊道氏作の陶板焼「天の川幻想」が優しく来院者を迎えています。

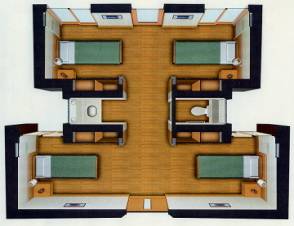

一方、入院患者さんが最も多くの時間を過ごす病棟(50床)は、居住性を重視した平屋建てとし、治療や検査を受ける治療棟や診療・管理棟とは渡り廊下で分離しました。また、渡り廊下の両側には、池を配して静かな療養環境を確保しています。また、各病室は木を主体とした暖かみのある内装を用い、4床室はそれぞれのベットが隣接せずプライバシーが保て、各ベットに配した窓からは、緑・光・風を楽しむことができるよう配置を工夫しています。

さらに、広い敷地内には治療の合間に気分転換ができるよう散策路を設け、朝夕、一周30分の散歩を楽しむ患者さんの姿もしばしばみかけられます。

このように施設(ハード)面では、一応、所期の目的を達しましたが、昨年5月、臨床試験として患者さんの受け入れを開始して以来、病院では運営(ソフト)面でも『病院らしくない病院』づくりに取り組んでいます。

まず、患者さんの心を和ませる芸術作品を展示するため、職員や芸術文化団体に作品の提供を呼びかけ、寄贈・貸与を受けた作品を待合いホールや外来、病棟廊下などに展示しています。

|

|

| 個室感覚の4床室 |

職員寄贈の絵画と上郡町産の竹雛人形 |

また、TVカンファレンス室を利用し、放射線科・看護科職員が主体となって映画鑑賞会(HIBMCシネマサロン)を開催しており、既に7回目を数えています。

看護婦が中心メンバーの院内ガーデニング・クラブ「青虫の会」では、時には患者さんの指導を得ながら、患者さんと共に四季折々の花や野菜の栽培を行っています。

もとより当センターの最大の使命は、高度な粒子線治療を安全・確実に提供し、がんを治癒することですが、併せて、QOLに優れた粒子線治療の特性を生かし、播磨科学公園都市の豊かな自然と快適な療養環境の中で、人生の一時期、治療後の社会復帰へ向けて患者さんが心身ともにリラックスし、人生の小休止がとれる病院でありたいと願っています。

今後とも、職員一同、粒子線治療を受けられる患者さんに快適な療養環境を提供できる様、ハード、ソフトの両面において『病院らしくない病院』づくりに努めていきたいと考えています。

陽子線治験支援を経験して

三菱電機(株) 若 林 繁 久

昨年の5月から陽子線の治験が開始され、11月に無事終了しました。この半年に及ぶ期間に、30人の患者さんに治療が行われ、期待通り良好な成績の得られたことがニュースレター14号に報告されています。この装置のメーカーとして、また、この治験に病院の医師、技師、看護の方々と共に治験(支援)を担当した者として、かかる成果は大変嬉しいことです。

治験に向けて連日装置の調整を行う中で、技師さん達からの厳しい指摘や要求を受け、装置の完成予定日が近づくにつれ、予定通り治験が始められるのだろうかという不安が我々全員を支配していました。しかし、何としても治療を予定通り始めたいという一体感がユーザーとメーカーに生まれ、全員の熱意とご努力のおかげで、治験が始められるところまでこぎ着けました。それと同時に治験開始に備え、直接治療に携わる技師さん達を支え、共に治験を乗り切る為の治験支援チームが結成され、その責任者として駐在することになりました。更に、治療関係者全員によるリハーサルが実施されるようになると、単に日程が近づいたからということだけでなく、実際に患者さんへの治療が始まるのだという、身の引き締まる思いが一層高まって来ました。

病院では常に行われていることなのでしょうが、患者でない側として初めて医療現場に直面した私が感じた緊張感は今後とも忘れることなく大切にしたいと思っています。様々な場面を想定したリハーサルを計画し、それを実際に自らの体を動かして体得していくというステップを確実に踏んでいるスタッフの方々を見ると、これまで病院でお世話になった様々な対応は、この様な訓練に基づいているのだと頭の下がる思いが致しました。

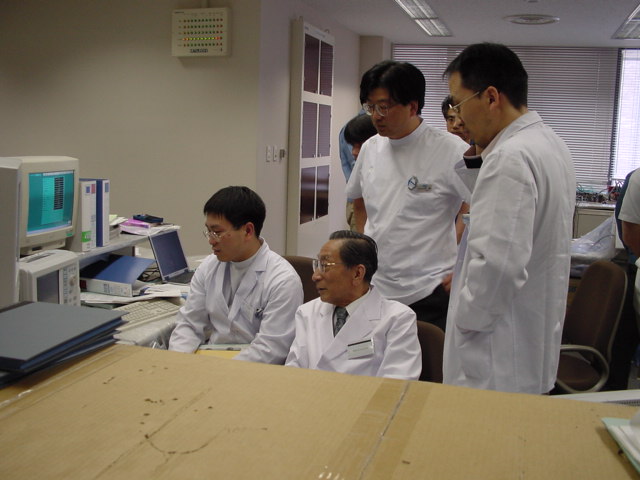

|

| <照射前最後のチェックをする技師と支援メンバー> |

粒子線治療は治療室だけではなく、加速器と呼ばれるビームを供給する設備の運転と共に行われます。治療室から歩いて3分ほどの所にある加速器制御室でビームを供給する人と、治療ホールでビームを使う人は、直接お互いに顔は見えませんが、インターホンを通して意志疎通が図られています。装置は、治療の準備が出来たという信号により、ビームの使用権利が自動的に治療側に与えられる様になっているのですが、敢えて条件を声で要求する形で運用を行いました。「B室です。ビーム調整完了信号を下さい」「ハーイ、送りました」と声を掛け合いながら進めることで、加速器運転スタッフも治療を一緒に進めているのだという一体感を強く持つことができました。治療照射中も、加速器運転員は患者さんに当てているビーム状態を見つめ、線量満了を知り、治療室から離れてはいますが、その患者さんのその日の治療が終わったことを確認し喜びます。

ビーム状態をチェックする技師さんの目も真剣そのもので、加速器運転員もそれに応えるべくビームの安定供給に努めています。治療室の支援メンバーも技師さんの治療に際しすぐそばで機器の操作や確認などのサポートをしています。

患者毎に異なる照射条件で治療する粒子線治療は、敷かれたレールの上を走らせる電車ではなく、操舵室・機関室・客室等のクルー全員で海洋に浮かぶ島々を巡り運航させるようなものだとつくづく思いました。

陽子線の治験が始まって間もないころ、TV番組等のテーマ曲に使われているものを集めたCDがBGMとして流れていました。今でもそれらを耳にすると、TVの番組映像より治療棟での情景が目に浮かび、あの緊張感が蘇ってきます。

今は炭素線による治験が行われておりますが、医師、技師、看護、治験支援の各スタッフも、そして何より患者さんが、この治療の成果を期待していることを感じます。この粒子線医療センター、治療装置がひとりでも多くの人たちの明るい灯となるようにと祈ります。

青虫の会 近況報告(2)

看護科 西 村 美 穂

予想していたとおりの厳しい寒さとともに、陽子線治療に続いて炭素線治療が始まりました。炭素線治療も陽子線治療と同じように、治療と検査の占める時間はわずかです。それ以外の時間は患者さんに自由に過ごして頂いていますが、この時間が患者さんにとって安らぎの時間でもあり、また苦痛?の時間でもあるようです。気候の良いときならば、ちょっと畑でも行きましょうか?散歩に行きましょうか?野菜をとりに行きましょう!と活動して頂く場がありました。しかし冬場はそうは行きません。

それならば、と言うことでボランティア・青虫の会の中でお餅つきの話が浮上し、1月30日に多くの方の協力を得て行うことが出来ました。石臼と杵を使った本格的なものとなり、初めて杵を握る方、コツを心得ておられる方、何十年ぶりかな?といわれながら握られる方・・・皆さんどのような思いでお餅をつかれていたのでしょうか?

つきあがったお餅は、ゆずいり大根おろし、きな粉、餡入り餅となりましたがそれに加えて皆さんの思いが入り、粘りのある美味しいお餅につきあがりました。

ほんのひと時でしたが、病気の事、治療のことを忘れ、少し遅いお正月気分を味わっていただくことが出来たのではないでしょうか。

追伸:現在、春に向けて患者さんの指導のもと、畑に肥料を巻き、室内で苺を育てています。いつの日か粒子線医療センターの畑で、患者さんと一緒に苺狩りが出来る日を夢見ています。

【見学の状況】(平成13年12月〜14年2月)

前回の発行から2か月余りで年末年始もはさみましたので件数としてはそれほど多くありませんが比較的大きい団体での見学が多く、この期間内で300人を超える方々が見学されました。

以下にその主な内訳を紹介します。(敬称略)

| 平成13年 |

平成14年 |

| 12月 8日 |

佐用郡経営者協会 |

23名 |

1月18日 |

大阪大学 手島・松本両助教授一行 |

4名 |

| 12月17日 |

横河電機(社内報)取材 |

5名 |

1月22日 |

県いずみ会 五百井会長一行 |

30名 |

| 12月21日 |

足立県公営企業管理者一行 |

3名 |

1月22日 |

(株)シスメックス中央研究所 |

6名 |

| 12月26日 |

岩手県科学技術課 |

4名 |

関西原子力懇談会 |

40名 |

| 12月27日 |

(財)地球環境戦略研究機関 |

7名 |

1月25日 |

関西学院大学 尾藤教授一行 |

10名 |

| 原子力体験セミナー |

56名 |

1月29日 |

近代あかし大学 |

45名 |

| |

|

|

2月 5日 |

一火会(龍野市) |

25名 |

| |

|

|

2月14日 |

群馬大学 中野教授一行 |

21名 |

| |

|

|

2月15日 |

熊本県議会 |

19名 |

| |

|

|

(社)日本画像医療システム工業会 |

25名 |

|