ニュースレター目次

I 県立粒子線治療センター(仮称)整備委員会

治療装置製作部会・臨床治療部会開催‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

1 県立粒子線治療センター(仮称)の事業進捗状況

2 放射線医学総合研究所の臨床試行の状況

(1) 現状及びその評価

(2) 今後の方針

★ 放射線医学総合研究所研修記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

6

須賀大作(兵庫県健康福祉部健康増進課)

II 播磨科学公園都市の近況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

1 (財)ひょうご科学技術協会発足‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

2 兵庫県ビームライン実験テーマが決定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

10

3 先端科学技術支援センター第2期施設竣工

4 ニュースバル稼働開始 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11

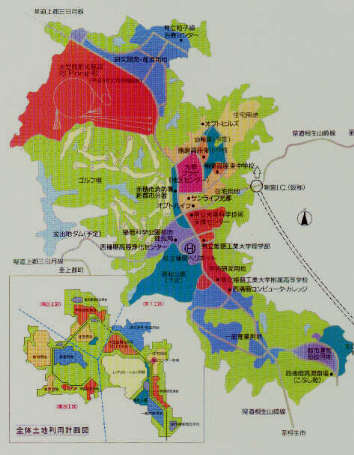

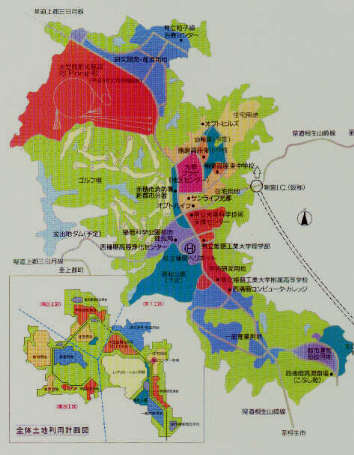

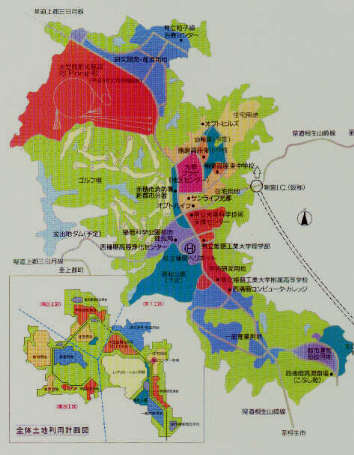

播磨科学公園都市第1期工区‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12

放射線医学総合研究所公開講座に出席して‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13

患者さんからの電話‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13

I 県立粒子線治療センター(仮称)整備委員会

治療装置製作部会・臨床治療部会開催

- 粒子線治療センター(仮称)の整備にあたり、臨床及び物理の専門の方からご意見をいただくため、平成10年10月22日、治療装置製作部会・臨床治療部会の合同部会が播磨科学公園都市の先端科学技術支援センターで開催されました。

-

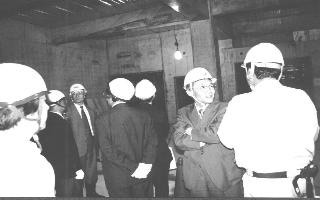

部会では、会議に先立ち、粒子線治療センター建設現場の視察を行い、工事中の照射治棟内部や屋上部分などを見学していただきました。

会議では、県から事業の進捗状況等の説明、溝江委員(放射線医学総合研究所重粒子治療センター治療・診断部治療課第2治療室長)から放射線医学総合研究所の臨床試行の状況についての報告などがありました。

今回のニュースレターでは、この部会報告の一部を紹介します。

- 1 県立粒子線治療センター(仮称)の事業進捗状況

粒子線治療センター(仮称)は、照射治療装置とこれを格納する照射治療棟及び50床の病床を有する病院棟で構成されます。

平成10年度は、治療装置の製作及び照射治療棟の建設を進めるほか、病院棟の実施設計を行っており、平成12年度末の完成を目指して事業は順調に進んでいます。

(1) 粒子線治療装置

昨年度に引き続き、装置の製作を進めているほか、工場内では、昨年度製作した回転ガントリーに照射機器を搭載しての組み合わせ試験や加速する粒子を発生させるイオン源を実際の配置と同じ状態に組み合わせて加速試験を行っている。 昨年度に引き続き、装置の製作を進めているほか、工場内では、昨年度製作した回転ガントリーに照射機器を搭載しての組み合わせ試験や加速する粒子を発生させるイオン源を実際の配置と同じ状態に組み合わせて加速試験を行っている。

来年4月頃から、照射治療棟への搬入・据付調整工事を行う予定。

- (2) 照射治療棟

- 着工から1年が経過し、これまでの労働者数は延べ2万5千人、すでに打設したコンクリートは3万m3を超えた。

躯体工事は2階部分まで完了し、現在、3階部分の工事を行っている。1階部分では、天井内部の設備工事が始まっており、外壁はタイルを貼る下地づくりに取りかかろうとしている。

今後、空調関連機器、高圧受電盤類の設置を行う予定で、来年7月末の完成を目指す。

-

-

着々と建設が進む照射治療棟

1

-

- 2 放射線医学総合研究所の臨床試行の状況

次に、本年10月に公開された放医研の重粒子線治療臨床試行の状況について、溝江委員の報告要旨を紹介します。

(1) 現状及びその評価

【1】 臨床試行を行った患者について、正常組織の副作用や腫瘍に対する効果など、重 粒子がん治療ネットワーク会議(委員長:阿部薫、国立がんセンター総長)及び同評価部会(部会長:磯野可一、千葉大学長)により半年ごとに評価を受けている。

【2】 これまでに登録された患者総数は473例。

【3】 平成10年9月25日のネットワーク会議において、平成6年6月から平成10年2月までの3年半に治療された患者389例の評価結果について報告が行われた。

◎ 治療後の副作用(放射線障害)について、一部の患者に線量増加に伴う消化管 の潰瘍が見られ手術を要するものがいたが、照射方法を改善することにより解決可能であった。これ以外には重篤な障害は認められなかった。

◎ 第I/II相プロコトール(治療計画書)に基づき治療された、頭頸部(2つのプロトコル)、肺、肝、子宮、前立腺がん患者の治療開始後12ヶ月の腫瘍局所制御率(腫瘍の残存または再発が認められない割合)は、それぞれ80〜85%、76%、96%、65%、100%であった。これは、比較的進行がんが多く、低い線量で治療された患者のいたことも考えると、良好な結果との評価を受けている。

【4】 疾患別の評価

A 頭頸部

これまで2つのプロトコールで第I/II相臨床試行が行なわれ、正常組織反応と抗 腫瘍効果からみたときの推奨線量が明らかになった。局所制御率(12ヶ月)は80〜85%と良好で、重篤な副作用は見られていない。この結果に基づき、他の部位に先駆けて平成9年4月より第II相臨床試行が開始された。

-

2

- B 中枢神経

正常の中枢神経組織は重イオンに高い感受性を示すとされるので、初期の患者は十分に安全と思われる線量で治療された。従って、これまで悪性脳腫瘍の局所制御率は不十分で

、最近の症例では線量増加に伴い生存率の向上が見られるようになった 。

- C 肺

第1のプロトコール(照射期間:6週間)で治療された患者の局所制御率は 76%(12ヶ月)と良好で、長期的にみても重篤な副作用は認めていない。現在、第2のプロトコールに基づく第I/II相臨床試行により、3週間照射の安全性と抗腫瘍効果を評価しているところであるが、これまでのところ良好な成績である。この照射法は、治療を3週間という短期間で終えようというもので、重粒子線の特徴を生かした照射法として期待されている。

- D 肝臓

第1のプロトコールで15回/5週間照射法を実施し、その有用性と安全性、および適応を明らかにした。局所制御率は96%(12ヶ月)と良好であった。第2のプロトコールでは、より短い12回/3週間照射法が実施され、その安全性と有用性を確認した。現在、さらに短期治療である8回/2週間照射法の可能性をみるための臨床試行を行っているところである。

- E 子宮

線量増加に伴い2例に重篤な消化管障害が見られたが、両者とも局所制御は得られている。消化管に対する重篤な影響については、今後、照射法を改善することにより解決可能である。局所制御率は、対象がいづれも従来法では治癒困難な進行癌であることを考える と、大変良好であるとの評価を受けている。

- F 前立腺

局所制御率(12ヶ月)は100%と良好である。線量増加に伴い重篤な直腸潰瘍が発 生したが、これにより直腸に対する安全線量が明らかになった。その後の患者さんは副作用が少なく、より効果的に重粒子線を照射できるようになった。

- H 食道

前照射プロトコールで治療された患者の治療成績は概ね良好である。根治照射プロトコールで治療された患者では、線量増加に伴い局所制御率の向上が得られた。しかし、癌がすでに気管を破壊している症例では、照射後も気管が元に戻らないで穴が開いたままの状態になっているため、重粒子線治療の適応外にすることになった。

3

-

J

骨・軟部腫瘍

いずれも手術が困難または不可能な患者であったが、良好な局所制御が得られている。

- (2) 今後の方針

現在、頭頸部以外は全て第I/II相臨床試行(安全性の確認/腫瘍効果の確認)である。 今後いくつかの部位について、がんへの照射効果を本格的にみるための第II相臨床試行を実施し、その結果に基づいて実用化を目指す予定である。

- (参考)重粒子線治療患者数(平成6年6月〜平成10年8月)

|

プロトコール

|

第1期

|

第2期

|

第3期

|

第4期

|

第5期

|

第6期

|

第7期

|

第8週

|

第9週

|

合計

|

頭頚部

|

3

|

4

|

5

|

5

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

17

|

中枢神経

|

-

|

6

|

4

|

4

|

1

|

9

|

4

|

2

|

2

|

32

|

肺I

|

-

|

6

|

7

|

4

|

11+1

|

16

|

4

|

2

|

4

|

54+1

|

舌

|

-

|

2

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

2

|

肝I

|

-

|

-

|

5

|

7

|

6

|

7+1

|

-

|

-

|

-

|

25+1

|

前立腺I

|

-

|

-

|

2

|

7

|

8

|

10

|

5

|

3

|

-

|

35

|

子宮

|

-

|

-

|

3

|

6

|

3

|

10

|

5

|

4

|

-

|

31

|

総合(注2)

|

-

|

-

|

8

|

16

|

7

|

9+1

|

15

|

15

|

8

|

78+1

|

骨・軟部

|

-

|

-

|

-

|

-

|

2

|

7

|

6

|

7+1

|

10+2

|

32+3

|

消化管

(食道根治)

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

1

|

2

|

3

|

1

|

7

|

消化管(食道根治)

手術非適用

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

3

|

8

|

1

|

12

|

頭頚部II(注3)

|

-

|

-

|

-

|

-

|

8

|

11

|

-

|

-

|

-

|

19

|

頭蓋底

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

3

|

3

|

1

|

7

|

頭頚部II(注4)

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

17

|

14

|

10+1

|

41+1

|

肝II(注5)

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

7

|

12

|

15

|

34

|

肺II(注6)

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

11

|

11

|

22

|

子宮II(注7)

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

2

|

3

|

5

|

前立腺II(注8)

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

2

|

16

|

18

|

子宮腺

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

2

|

2

|

合 計

|

3

|

18

|

34

|

49

|

46+1

|

80+2

|

71

|

88+1

|

84+3

|

473+7

|

4

- <注:+は、同一患者の2病巣治療。従って、総治療病数は「480」>

| 第1期:平成6年6月〜8月 |

第6期:平成8年9月〜平成9年2月 |

| 第2期:平成6年9月〜平成7年2月 |

第7期:平成9年4月〜8月 |

| 第3期:平成7年4月〜8月 |

第8期:平成9年9月〜平成10年2月 |

| 第4期:平成7年9月〜平成8年2月 |

第9期:平成10年4月〜8月 |

| 第5期:平成8年4月〜8月 |

|

(注1)プロトコールとは、臨床試行を実施するに当たり定められた治療計画書

(注2)総合プロトコール:すでにプロコトールが作成されている疾患以外のもので重粒子線の 適応と思われるものを治療するためのプロトコールのことで、ここで得られたデータを基に「頭蓋底・傍頸髄腫瘍」、「骨・軟部腫瘍」、「食道がん」のプロトコールが作られた。

(注3)頭頸部II(照射分割法を16回/4週間照射したもの。)

(注4)頭頸部III(重イオンの抗腫瘍効果をみることを目的とした第II相プロトコール。) (注5)肝II(照射分割法を12回/3週間以下の短期少分割照射にしたもの。)

(注6)肺II(照射分割法を9回/3週間の短期少分割照射にしたもの。)

(注7)子宮II(子宮原発巣にのみ線量増加を行うもの。)

(注8)前立腺II(重イオン単独照射の可能性をみるもの。)

- 3 主な質疑

◎阿部部会長放医研での臨床試行が終了する予定はいつ頃になるでしょうか。

○溝江委員肺がん、肝がん、子宮がんは、比較的早い時期を考えています。

◎阿部部会長重粒子に対する扁平上皮がんの効き目が悪いようですが・・・。

○溝江委員これは、今までの治療が非常に大きな扁平上皮がんの治療を行っていたためで、すなわち腫瘍のサイズが問題と考えます。

◎阿部部会長国立がんセンター東病院の陽子線治療はどのように進んでいますか。

○池田委員治療開始は少し遅れています。装置の整備が手間取ったのと、医療用具としての承認に関して問題が出てきたからです。がんセンターでは高度先進医療並びに保険適用を目標としており、そのために装置が薬事承認を取らなければいけないという問題です。このことで厚生省の審査センターとのやり取りを行っており、相当時間がかかったからです。

-

-

治療装置製作・臨床治療合同部会風景

5

- ★ 放射線医学総合研究所研修記

兵庫県健康増進課須賀放射線技師の研修レポート第2弾です。前号の国立がんセ ンター東病院に引き続き、今回は放射線医学総合研究所の研修記を紹介します。

1 建設の経緯

放医研は設立時より放射線の医学利用を進めてきており、高エネルギーX線や電子線にとどまらず熱中性子捕捉療法や速中性子治療、陽子線治療を開始した。これらの知見から高LET粒子線が放射線抵抗性腫瘍へ有効であることや、ブラッグピークによる線量集中性が副作用を抑えて腫瘍に十分線量を与えられることを確信した。これら両方の特徴を有する重荷電粒子による治療を立ち上げるべくプロジェクトが発足した。84年から 開始された「対がん10ヶ年総合戦略」と同時期にHIMAC建設が着工され約10年の工期を経て94年6月に臨床試行が開始された。

現在,放医研では「治療」「診断」「生物」「物理・工学」の4研究班が構成され、呼吸同期システムを初めとした数々の研究成果は高い評価を得ている。

2 研修のはじまり

正門の守衛室は帽子をかぶった警官の顔のような形をしている。放射線医学総合研究所、日本における放射線の英知が結集する場所である。緊張を覚えて正門をくぐる時に守衛室の形は少なからずユーモアを与えてくれる。新設の重粒子治療病院は最も奥まった所にあり、長いエントランスとさながらブラックピークを模しているようだと考えながら病院に到着した。先に研修を行った国立がんセンター東病院では、病院で長年勤務してきた身には親しみやすかった。研究所にまったく縁のない身には、その組織もシステムも見当がつかず自然と肩に力が入っているのが判る。

8月の中旬に放医研での研修を行うため、放射線安全教育を受講した。資料とビデオを使用して管理区域を中心に手際よく講習は進められた。放医研の放射線安全管理は安全課というセクションが担当し、安全を遵守するためには一切の妥協もない。

研修の依頼、安全教育全て手続き済みと思いこんでいたが、最終的な受理がされておらず到着早々、辻井部長、坂下放射線技師長に迷惑をかける事になった。手続

き上の不備があったものの辻井先生から、歓迎しますよと声をかけていただき肩の力が少々抜けた気持ちであった。

3 治療ホールにて

治療ホールの放射線技師スタッフは、砂岡放射線技師をチーフに6名の技師が3治療室を担当している。治療ホールに入ってすぐに目を引くのはカラフルなボード

である。これが治療患者のスケジュールボードである。患者さんを効率良く治療するには、水平垂直の方向とエネルギーに治療するグループを割り振る必要がある。エネルギーは高低で暖色、寒色に分けられておりビジュアルに情報を取得できる。

スケジュールは砂岡技師によって厳格に管理されている。HIMACでは2リングのシンクロトロンで構成されており、1室はスタンドアロンで使用できる。兵庫では1リングであり効率よく治療を行うためには、ビームが間断なく出ている状態が望ましい。したがってスケジュール管理がいかに行えるかでスループットは決定される。今後の重要課題であることを再認識することができた。

6

4 治療スタッフの構成

治療ホールでは、治療の準備や装置のメンテナンスを行っている方々に気が付く。加速器エンジニアリング株式会社(Accelerator

Engineering Corporation)のスタッフである。HIMACを製作した4つの加速器メーカー(三菱電機、日立製作所、東芝、住友重機械工業)が設立母体となり、HIMAC施設全体の運転・維持管理業務を担当する会社であることを、河野サブリーダーから説明を受けた。彼も元々は東芝のサービスマンであった。放医研にある事業部では、90名近くのスタッフが6つのグループに分かれて、重粒子ビームの発生・加速とビーム輸送、運転と、治療照射系での線量測定や治療準備運転、治療計画のための線量分布計算などあらゆる部門に業務は派生している。治療は5グループが担当しており、新患測定、呼吸同期の管理を補佐している。これらスタッフと放射線技師が絶妙な連携で治療を行っている。3治療室を10名近くのスタッフでまかなっていることになる。国立がんセンター東病院のスタッフの数との差に驚く。

5 治療が始まるまで

治療は火曜日から金曜日までの週4日間で行われ、毎週月曜日は装置メンテナンスに当てられている。特に照射システムのレーザーポインターは治療精度に係わるため入念に調整がなされていた。医療スタッフは治療がはじまる患者の準備に時間を使用する。照射ヘッド位置での拡大率に合わされた照射野形状を、アクリルプレートに細いヒューズを使って根気よく作っていく。研修期間中4、5枚は作成したと思うが、石居技師、鶴岡技師の評価は厳しいものであった。照射形状をグラフィー上に保存する意味では不可欠と思うが、位置決めの際、ランドマークの意味であれば星状の形をテンプレートとして使用するのも一法かと感じた。午後四時から治療カンファレンスが行われ、治療を開始する患者情報と治療方法に議論が持たれる。

治療ベッドは固定ビームに体位を合わせやすいカプセルタイプである。肝がんでの照射では前方照射、横からの照射に加え、斜入射を試みておられたが、呼吸による横隔膜の動きなどから、できるだけシンプルな照射方向を選択する方がかえって良い結果になるとの加藤先生の評価であった。カンファレンスが治療用固定具作成、治療計画、ボーラス、コリメータ作成と完全に独立した作業を連結する機関であり、治療の最終承認を行う場である。兵庫においても同様にカンファレンスで治療方針を定めていくスタイルを取る予定である。カンファレンスに参加しながら、兵庫におけるカンファレンスの場で、放医研で得たカンファレンスの経験を思い出すだろうかとしばし空想に浸った。

HIMACの臨床試行は,全国のがん治療医との共同研究で進められている。「重粒子がん治療ネットワーク会議」があり、治療プロトコールは「計画部会」があり治療効果については「評価部会」が設けられている。治療を実施するにあたっては「倫理委員会」に図られて決定される。

こうした治療のシステムにのっとり、治療の可否、最終カンファレンスの結果等について患者さんに適切なインフォームドコンセントを行い治療が開始されることになる。

7

-

6 治療のながれ

治療計画は、患者固定具作成からスタートする。松岡先生、技師らにより長時間に及ぶ治療に耐えられるように考えながら固定具が作成される。固定はマジックバンドで行われる。カプセルの形状を利用してシェルの形が整えられる。患者さんの黒子やへそを目安とできるようにシェルにホールが設けられ治療時にシェルを合わせやすいように配慮される。また固定をサポートするものとしてモールドケアが用いられる。水を加え身体の凹凸に合わせることで照射時の体位を忠実に再現させる固定具である。これらに要する費用は決して安価ではない。見学者の多くが質問を集中させる点でもあると聞いた。固定具作成室の対面に治療計画室がある。治療計画はCT画像から行われ、線量分布とDRR画像がAECスタッフによって作成さ

れ治療ールに転送される。AEC,林田さんから治療計画の説明を受ける。医師のイメージする治療計画を作成するため場合によってはいくつかのパターンを考えて線量分布を作成する。治療計画には1日を要する。

固定具から治療計画、コリメータ、ボーラス作成までを約10日で実施している。研修中の状況では,さらに短縮され1週間程度で実施されていた。続いてボーラス、コリメータを作成する旧病院棟の地下にある工作室を訪れた。通称ミクラブランドと呼ばれるボーラス、コリメータの制作場面は見学できなかったが、一度に6枚のボーラスを制作できるマウントを有するミリングマシンは圧巻であった。国立がん

センター東病院工作室でも感じたのだが工作室がチリ一つなく整備されている。こうした几帳面さがあってミリ単位の精度が作られるのかと感銘を受けた。ボーラスがどの部位を示しているかは、経験で判りますと石居技師は自信を持って答える。

ビームが接線上に入った場合、シェルの厚みでボーラスに影響が出る場合もボーラスを見て指摘できると言う。 「リハーサル」この耳慣れない言葉が治療位置決め作業を示している。ここにきて、治療台の位置情報、シェル、ボーラス、コリメータ等のパラメータが統合されて治療状態に設定される。

DRR像と透視画像で最終位置づけが実施される。リハーサルは治療同様に時間がかかる。緊張して入室する患者さんに技師は時折冗談を交えて緊張の緩和をはかる。放射線は眼で感じることも,痛みもないだけに,治療がいつ行われるのか判らずかえって恐怖感を増すものである。装置の中に埋もれる患者さんが少しでも快適に治療が受けられるようにと細やかな心配りがなされる。

位置決めの精度はミリ単位で求められる。画像から移動量(患者相対値)を計算すること,必要に応じて治療室に入り治療台を調整することが二人の技師により阿吽の連携で進められていく。医師の最終承認を得てすべての治療準備が整う。治療は管理区域外に設けられた

待合室に待機する患者さんをエスコートすることから始まる。治療ホールは操作卓が配置されており,患者さんはスタッフと操作卓の間を治療室まで進んでいく。患者さんの動線としては操作スペースとの分離が望ましいように感じた。治療に要する時間や体動の影響などは十分説明されているため、制御

できない痛みがない限り治療は滞り無く進められる。

8

-

7 最後に

治療ホールでは、医療スタッフ、AECスタッフとの交流ができ有意義な研修を行うことができた。治 療の行為そのものは従来の放射線治療と大きくスタイルを違えるものではないが、重粒子線の特徴である加工できる線量分布を保証するためには、高精度な治療計画や位置決めが必要であり、スタッフの神経はその一点に注がれている。 療の行為そのものは従来の放射線治療と大きくスタイルを違えるものではないが、重粒子線の特徴である加工できる線量分布を保証するためには、高精度な治療計画や位置決めが必要であり、スタッフの神経はその一点に注がれている。

国立がんセンター東病院で陽子線治療の基礎を学び,放医研で炭素線治療の実際を学ぶことができた放医研の研修期間が短かったもののスタッフの方々から、兵庫のプロジェクトへの協力をしていただけることをお聞きして感謝している次第です。研修を終えるにあたっては盛大な送別会を企画くださり胸が熱くなる思いであった。この半年間,人事異動から研修と環境の変化は目覚ましく少々きついものであったが、多くの方々と交流ができたことは、何より

の資産と考えるところです。

次年度からは兵庫にも新たなスタッフが増えてきます。放医研、国立がんセンター 東病院の支援を受けて、13年度の治療開始に向けて気持ちを新たにして研修を行っていきたい。

-

-

(兵庫県健康福祉部健康増進課 須賀大作)

9

II 播磨科学公園都市の近況

粒子線治療センター(仮称)が設置される播磨科学公園都市は、昨年まちびらきをし、大型放射光施設(SPring−8)が供用開始されてから1年が経ちました。21世紀の科学技術の発展を支える国際的な都市の形成を目指す新都市の夜間人口は現在1000人を超え、徐々にまちらしくなってきました。

今回は、播磨科学公園都市の最近の話題をお伝えします。

- 1 (財)ひょうご科学技術協会発足

行財政改革推進方策の取り組みの一環として、基礎研究等を中心に県内の科学技術振興の役割を担ってきた(財)ひょうご科学技術創造協会と西播磨テクノポリス圏域を中心に企業の技術の高度化に貢献してきた(財)播磨テクノポリス財団が、平成 10年7月1日に統合され、新しく「(財)ひょうご科学技術協会」となりました。

この統合によって、学術研究の成果を産業技術に移転させるなど、名実ともに産学官をつなぐ本県の科学技術振興の中核的機構となることが期待されます。

- 2 兵庫県ビームライン実験研究テーマが決定

兵庫県では、平成9年10月に供用開始した大型放射光施設に県専用のビームラインを整備し、放射光を用いた産業及び医学研究を実施することにより、幅広い産業分野における新技術の開発や利用者層の拡大を図るほか、がん診断技術の開発などの医学分野への応用を図ることとしています。

この度、兵庫県ビームラインで実施される実験テーマが決定されました。多くの研究機関から申し込みがあり、「兵庫県ビームライン評価委員会」による事前評価を経て、25機関(産業界16機関、大学3機関、国公立研究所・特殊法人6機関)、29課題の研究が承認されました。主な研究課題は次のとおりです。

【1】 結晶構造解析実験室

「天然物及び合成化合物の微小結晶からの構造解析」

「イソアミラーゼの分子認識機構の解明と新規酵素の開発」他6テーマ

【2】 材料評価実験室

「反応性ガスを使った結晶成長時の表面・界面の構造及び特性のin-situ解析」

「金属表面・界面の酸化腐食プロセスの動的視察」他6テーマ

【3】 マイクロビーム・イメージング実験室

「X線集光素子を用いた収束X線マイクロビームの形成と走査型X線顕微鏡の開発」

「放射光照射による炭素系、窒化物系材料の改質」

「放射光励起による深部がんの検出」他10テーマ

10

- 3 先端科学技術支援センター第2期施設竣工

兵庫県立先端科学技術支援センターの第2期施設として、研究開発支援棟・姫路工業大学高度産業科学技術研究所棟が建設され、11月 11日竣工式が執り行われました。

正面全面は総ガラス張りのスロープ棟、外壁はコンクリートの打ち放しの建物で、周辺には緑豊かな再生林が植裁されています。

研究開発支援棟は、企業をはじめ、産学官が連携して行う研究開発の場(貸研究室・開放型試験室など)の提供を目的として開設されました。SPring-8に関連する先端的な研究開発をより効果的に支援するため、県下企業との共同研究、企業研究者等のリカレント教育などを行う高度研と一体的な整備、運営が行われています。

4 ニュースバル稼働開始

姫路工業大学の附置研究所である高度産業科学技術研究所の付属研究施設として、(財)高輝度光科学研究センター、日本原子力研究所、理化学研究所の協力のもと、平成8年度から建設が進められてきた小型放射光施設ニュースバルが完成し、9月下旬から稼働(調整運転)を開始しました。

今後、各種試験調整を図り、来年2月上旬に予定されている試験運転

時施設検査を経て、放射光を用いた利用研究を行っていくこととされています。

放射光の利用は物理学、化学、生物学等の基礎科学分野をはじめ、ライフサイエンス、工学、情報・電子など幅広い分野に及び、ニュースバルに期待されている産業への応用研究には、光微細加工技術、物質評価・創製技術バイオ計測技術などがあげられます。

11

播磨科学公園都市第1工区

12

- 放射線医学総合研究所公開講座に出席して

10月25日の日曜日、放射線医学総合研究所で開催された市民公開講座に兵庫県から粒子線治療施設担当 4名が参加した。当日は快晴で、久しぶりに富士山も見えて、気持ちの良い旅行日であった。公開講座は、重粒子治 療推進棟の大会議室をメイン会場に開催され、100名を越える参加者でほぼ満席の状態であったが、大部分は医療関係者で一般の市民は約1割程度であった。

放医研では、平成6年6月から重粒子によるがん治療を行っており、厳格なプロトコールによる臨床試行を続けている。この度現在までに終了した臨床試行を報告書としてまとめられ、今回の講座ではこれまでの放医研の成果を聞くことができた。

- 講演は、佐々木所長の挨拶で始まり、物理側からは装置の特性の説明があり、従来の放射線治療より優れていること、生物側からは、重粒子の生物効果が高いことを示されたが、いずれの話もかなり高度で一般市民にはやや難しいように思われた。

その後、4人の医師による症例を中心とした成果が示された。結論的に言えば、重粒子は、安全で有効である。しかしまだまだ治療には、工夫ができそうで、そうすることでよりよい治療が期待できそうである。放医研の先生の後で、外科と放射線科の2人の大家(磯野可一千葉大学長、森田浩三愛知がんセンター院長)から重粒子への期待が述べられ、最後に特別講演として国立がんセンター名誉院長の市川先生による愉快でしかも有益な「放射線よもやま話」があった。

いずれの演者も熱っぽく講演され、公開講座としては長時間であった。現在の放医研の成果を聞くにはこの程の時間は必要かなと思われたが、ややハードな日曜日であった。

(菱川良夫)

-

患者さんからの電話

-

- 最近、健康増進課に患者さんからの電話がよくかかるようになってきた。たいてい、粒子線治療が兵庫県で行われることを知っての問い合わせである。数人の方には、成人病センター放射線科に受診してもらい、その後放医研に紹介させていただいた。このうち治療適応の方は、現在治療中である。

このニュースレターを見ている先生で、もし粒子線治療の相談を受けられたら、どうぞ患者さんに次の電話番号をお知らせ下さい。

(菱川良夫)

〒679−5165

兵庫県揖保郡新宮町光都1-2-1

phone 0791-58-0100 fax 0791-58-2600

県立粒子線医療センター院長 菱川 良夫

y.hishikawa@hibmc.shingu.hyogo.jp y.hishikawa@hibmc.shingu.hyogo.jp

13

|