|

���Ɍ������q�����ÃZ���^�[

�j���[�X���^�[�mo.�P�Q

December 2000

CONTENTS

- ��������̐�����

- �@�@�����Ǝˎ������n�܂�܂����B

- �@�@�Ǝˌn���r�[�������J�n

- �@�@��Ï��V�X�e�������Ɍ�����

- ����������

- �@�@

- �@�@�Ȋw�Z�p���̕��ː��{�����ɍ��i

- �@�@

- �@�@�a�@���̏v�H�ԋ�

- ����������

- �@�@���ː���w�����������̎��Ð���

- �@�@

- �d���Ȋw�����s�s�}�b�v

- �������m�点

- �@�@

- �@�@���n�����

- �@�@���n���w�҂̏�

- �@�@�l���ٓ��̏�

���Ɍ����������������a�@�njo�c��

�i�������q�����ÃZ���^�[�������j

�����Ǝˎ������n�܂�܂���!!

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������) �@�@

�卸�i�f�Ï����S���j�@���@��@��@�j�@

- �@���q�����Âł́A�ʏ�̕��ː����Âƈ���āA����ꂽ�̐ςɍ����x�ŃG�l���M�[���^�����܂��B

- ���̂��߁A�����A�ʏ�̃��C�i�b�NX�����ÂƓ����ʂ̕��ː����Ǝ˂��Ă��A�l�̂ɑ��Ă͗z�q���ōő�1.15�{�A�Y�f���ōő�3.0�{�����͂Ȕ������N����܂��B

- ���̍����ʏ�̕��ː����Âł͓����Ȃ����Ì��ʂݏo�����ƂɂȂ�܂��B

- ���Ɍ��̗��q�����Ñ��u�ł��A�����̗��_�ƌo���Ɋ�Â��āA���q���̋��͂Ȑ������ʂ��v�Z�ɓ��ꂽ�v���Ȃ���Ă��܂��B

- �������A���_�ʂ�̐������ʂ������邱�Ƃ̊m�F�̂��߂ɂ́A���ۂɐ������g���ďƎˎ������s���K�v������܂��B

- ���̂��߁A����11�N10�����A�d���q�����Â̐�y�ł�����ː���w�����������̐��������҂̐搶���̂��w�������Ȃ���A�����Ǝˎ����̏�����i�߂Ă��܂����B

- �����ǂ��܂Œ��ׂ�A���q����l�̂ɓ��ĂĂ��ǂ��Ƃ���̂��A���E�I�Ɍ��Ă����m�Ȍ��܂�͂Ȃ����߁A��T��̍�ƂɂȂ�܂������A���ː���w�����������̐������僊�[�_�[�̈������ꎺ���ȉ��A���V�����C�������A�쓇�v���b��C�������瑽���̐搶���̔M�S�Ȃ��w���ɂ��A1�N�Ԃ������ĕ��Ɍ��ɓK��������̍��ڂƎ菇���m�肷�邱�Ƃ��ł��܂����B

-

|

|

| �}�E�X�i�����Ǝˎ����p�j |

�����Ǝˎ����̂悤�� |

�{�N9�����{�ɖ{�����q�����Ñ��u�̊�{�I�Ȑݒ肪���������̂��āA�����̗\��ʂ�10��2�����A�����Ǝˎ������J�n���܂����B���Z���^�[�̗��q�����Ñ��u�ōŏ��Ɂu���Áv�����̂́A����10�T�̃}�E�X80�C�ł����B�Ǝ˂́A���Ҏ��Âɖ͂��Đ��ʂ̃s�[�N�����̌�����6

cm�Ɋg�債��190���K�{���g�̗z�q�����g���čs���܂����B �L�O���ׂ��ŏ��̐����Ǝ˂̃r�[���̃X�C�b�`���������̂́A�����S���̐ԏ��C�ł����B���������A10��10���ɂ͑��t�B����|�{�זE�ɑ���z�q���̏Ǝˎ������J�n���܂����B10��30������͐������ʂ̋��͂ȒY�f���ɂ�鐶���Ǝˎ������J�n���A11�����߂܂łɗz�q�A�Y�f�̗����ɂ��āA�}�E�X80�C�Ƒ��t�B����|�{�זE�ɑ���Ǝˎ�����1�I�����Ă��܂��B

���݂�1��ڂ̎������ʂ̉�͂��s���Ȃ���A�������������Ǝˎ������s���Ă����ԂŁA12�����܂łɍזE�������A�זE�̋�Ԑ������ʕ��z�A�}�E�X���S�������A�}�E�X�畆������4���ڂɂ��āA�K�v�ȃf�[�^���擾���Ă����\��ł��B

- �@�Ǝ˒��̗��q�����Ñ��u�̏�Ԃ́A�ɂ߂Ĉ��肵�Ă���A�u����Ȃ�Ί��҂���ɂ��g���������B�v�Ǝ����ł��܂����B����A���u�̐v�m�F�ƂƂ��ɁA�Ǝː��ʂƐ������ʂ̊W�����낢��ȏ����ɂ��Ė��炩�ɂ��A�������҂���Ɉ��S�ŗL���Ȏ��Â�ł���悤�ɁA������i�߂����ƍl���Ă��܂��B

-

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������) �@�@

��C�i���u�S���j�@ �@�ԁ@��@�@��@ �@

����12�N9���ɉȊw�Z�p���̕��ː��{�����ɍ��i�������Ƃɔ����A�Ǝˌn���̃r�[���������{�i�����܂����B

�r�[�������́A�傫��2�ɕ������܂��B1�͎��Â����S�ɍs�����߂Ƀr�[���̐�����s�����߂̎����ł���A����1�͊��҂����Â���r�[�������(�Ǝ˖�`��)���߂̎����ł��B�����ł́A��҂̎������e�ɂ��Đ������܂��B

�V���N���g���������킩��o�Ă���r�[���͋ɂ߂čׂ��A���a�Q~�Smm���炢�̍L���肵������܂���B�܂��A���q���͑̓��Ŏ~�܂鐡�O�ɍ������ʂ𗎂Ƃ�(�u���b�O�s�[�N�ƌĂ�)�����������Ă��邽�߁A�����킩��o�Ă����r�[�������̂܂g�p���邱�Ƃ͂ł��܂���B���҂̑̓��̂����_�ɐ��ʂ��W�����邱�ƂɂȂ邩��ł��B���҂̎�ᇂՂȂ��Ǝ˂��邽�߂ɂ̓r�[�����R�����I�ɍL����l�ɂ���K�v������܂��B

�{�{�݂ł͍L����l�ȃr�[�����`�����邽�߂ɁA���u���[�d���A�U���́A���b�W�t�B���^�[���g�p���Ă��܂��B���u���[�d���ƎU���̂̓r�[�����r�[�������ɑ��ĉ��̕����ɍL���邱�Ƃ��ł��܂��B���u���[�d���Γd���l�ƎU���̌��̑g�����͖����ł��邽�߁A���̒����犳�҂����Â���̂ɓK�ȑg���������肵�Ȃ���Ȃ�܂���B������r�[�������ɂ�茟���܂��B

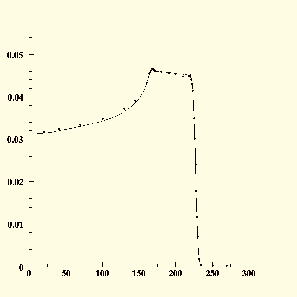

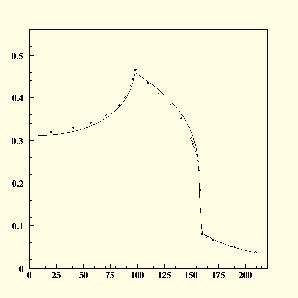

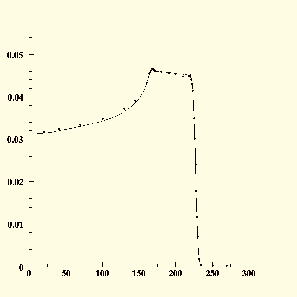

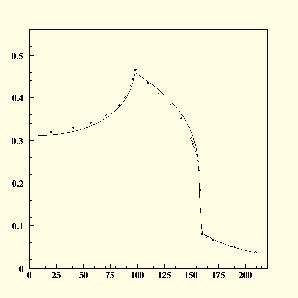

���b�W�t�B���^�[�́A�����킩��o�Ă���P�F�̃r�[���G�l���M�[�U�����A�u���b�O�s�[�N��̓��ōL����(�g��u���b�O�s�[�N�ƌĂ��)����������A�R�^(���b�W)���������A���~�̔�����������ׂ����̂ł��B���b�W�̌`������ɒ��߂��邱�Ƃɂ��A�g��u���b�O�s�[�N�̌`��ς��邱�Ƃ��ł��܂��B���̃O���t�́A��A�̃r�[���������烊�b�W�t�B���^�[��v�E���삵����ꂽ�z�q���P�X�OMeV�ƒY�f���R�Q�OMeV�̊g��u���b�O�s�[�N(SOBP)�ł��B�����I����(���ʂɑ��鐶���������l����������)�����R�ɂȂ�悤�ɍ��܂��B�z�q���́A�����I���ʂ������I����(���ʂ��̂���)�ɓ��������߁ASOBP�̗̈�͕��R�ɂȂ�܂��B����Y�f���̏ꍇ�͐[���ɂ���Đ����������قȂ邽�߁A�[���ɂ���Đ��ʂ��ω����܂��B�����������l�������SOBP�̗̈�Ő����I���ʂ����R�ɂȂ�܂��B

���N�̗Տ������i�����j�J�n�܂łɁA�قƂ�ǂ̊��҂���ɑΉ��ł���悤�ȏƎ˖���`���ł���悤�A������i�߂Ă����܂��B

|

|

| �z�q�B190MeVSOBP |

�Y�f�B320MeVSOBP |

-

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������) �@�@

�卸�i�f�Ï����S���j�@��@�c�@���@��

- �y�����a�@�ł͂��߂āz

���q�����ÃZ���^�[�́A���Ɍ��̌����a�@�ŏ��߂Ĉ�Ï��V�X�e��������B�ڋq�������ŊǗ����Ă����Ƃ͈�ʎЉ�ł͊F���ł���B��Ís�ׁA�^�p������ɓn�邱�ƁA��Â̐i�s����t�̔��f�ɂ���Ă��邱�ƁA�V�X�e���̓����͏�����p���傫�������ɃR�X�g�ɔ��f����Ȃ����ƁA�^�p��ւ����ɐf�Â��X�g�b�v�ł��Ȃ����ƁA����炪��ÊE�ŏ��V�X�e�����Z�����Ȃ��䂦��ł���B���ɑ�a�@�ł͂��̌X���������B��Â���剻���Ă��钆�A��a�@�ł́A���ׂ�����ꎾ���܂ōL�����e�Ƃ��Ă���̂Ŗ������Ȃ��B����A���Z���^�[�́A���ː����Â݂̂��s�����߁A����Ë@�ւł����Ís�ׂ���ꉻ���₷���A�x�b�h����50���Ə��K�͂ł���A�܂��A�V�K�̎{�݂ł��邽�߁A�V�X�e�����\�z����ɂ͔��ɓs�����悢�B

- �@

- �@�R���s���[�^���g�p���邱�Ƃ̗��_�́A�������������ƁA�����ɕ����ӏ��œ������̂��Q�Ƃł��邱�ƁA���v��͏������������ƁA�i�������Ȃ����ƁA�������Ȃ����Ɠ�����������B�t�Ɏ��������ł��Ȃ����ƁA���͂Ɏ��Ԃ�v���邱�ƁA���̓Y�t���ނ�ۑ��ł��Ȃ����ƁA�e�ՂɃV�X�e����ύX�ł��Ȃ����ƂȂǍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������B�Љ�a�@�ŗ��q���K�����҂ł��낤�Ɣ��f�����܂łɂ͑����̈�Ís�ׂ��s��ꂻ�̏��͓��Z���^�[�ň����p����Ȃ���ΘA�g�Ƃ͂����Ȃ��B�܂��A���Â̌��ʏ����Љ�Ƀf�[�^�Ƃ��ĕԂ��A�m���Ƀt�H���[���p�����ė\���ǐՂ����т���͂���B���̌��ʂ����̊��҂Ƀt�B�[�h�o�b�N���Ȃ���A���Z���^�[�͗��q���Ǝ˃Z���^�[�ł����Ȃ��̂ł���B�܂��A���̈�Ï��V�X�e���𐬌������Ȃ���A���̌����a�@�փl�b�g���[�N�̊g����}��Ȃ��A��Ãl�b�g���[�N�A���a�@�������̂��Ă��܂��BIT�̐�[�ɕ߂���邱�ƂȂ��A�m���Ɏ��ۂɎg������̂��\�z�������Ǝv���Ă���B

- �@���Z���^�[�Ɖ��͓d�@�����͂��Ĉ�Ï��V�X�e�����\�z����B���͓d�@�͉摜�n�ɋ���RIS�ł̎��т𑽂����A�d�q�J���e�̕����́A�\�t�g�E�F�A�T�[�r�X�Ɖ��͓d�@���}���`�x���_�ō\�z����B

- �@

- �y�T�v�z

�{�����q�����ÃZ���^�[�͗z�q���ƒY�f���̗������Ǝ˂ł���{�݂Ƃ��Ă͐��E�ŏ��߂Ăł���A���̎g����������Ă������Ƃ͐Ӗ��ł���A���̂��߁A���Ð��т�]���ł���V�X�e���ł���K�v������B�܂��A�Տ����x���Ő������̊��҂�������Â��Ă������߁A���@����t�H���[�A�b�v�܂ł��V�X�e�������A�Ɩ��̒��Ŏ��Ãf�[�^�������I�ɒ~�ς���邱�Ƃ��K�v�ł���B�i�ʐ}�Q���j

- ���q�����ÃZ���^�[�̃V�X�e���́A

�P.�r�[�����Ǝ˂��闱�q�����ÃV�X�e��

�Q.���Ìv�旧�āA�Ǘ����鎡�Ï��Ǘ��V�X�e��

�R.����V�X�e��

�ɕ�������B

- �@��Ï��V�X�e���̗�����ȉ��Ɏ����B

- �@�@�y1�z ���@��芳�҂��Љ��f�@�A�Տ������A�Ō�Ȃǂ̕�������t���B

�y2�z�@���Ìv��ɗp����b�s�A�l�q���̌������s���摜����t���B

�@�y3�z ��L�y1�z�C�y2�z��p���Ď��Ìv����s�����q�����Ñ��u�𐧌䂷�鐔�l�������肷��B

�@�y4�z ��L�y1�z�C�y2�z�C�y3�z�œ���ꂽ���𗱎q�����ÃV�X�e���ɑ��M�����Â��s���B

�\�z���̗��q�����ÃV�X�e���ɂ́A���ÃC�I���̓��ˌn�A�����n�A�A���n�A�Ǝˌn�A���Ë@��̐���n�A���ː����S�Ǘ��A�����̈��S�Ǘ��ƁA����ȃl�b�g���[�N���L�����Ă���B���q�����ÃV�X�e���́A���Ï����t�@�C���y1�z�y2�z�y3�z�ň����A�����̋@��𐧌䂵�Ă��邽�߃}�j���A������ɂ��^�p���ł��Ȃ��V�X�e���ɂȂ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y5�z ���Ì�̎��{�L�^���A���Ï��Ǘ��V�X�e���ŊǗ��B

�y6�z ���{�L�^�́A�㎖�ہA�J���e�A�a�v�V�X�e�����ɋL�^�B

�y7�z ���̃f�[�^����Љ�ւ̎��Ì��ʕ��A�މ@�T�}���[���쐬�B

�y8�z �ǐՒ��������I�ɍs�����Ð��т̉�́A���v��p���Ċ��҂ւ̃C���t�H�[���h�R���Z���g�⍡��̎��Õ��j�ɔ��f�B

�@�@���Ï��Ƃ́A�y1�z���Ҋ�{���i�����j�ł����Ï��V�X�e�����瓾������́A�y2�z�ʒu���ߏ��i�摜�j�ł�����ː��f�f�摜���瓾������́A�y3�z���Ìv����i���l�j�ł��莡�Ìv�摕�u���瓾������́A���������Ï��Ǘ��V�X�e���Ō��������q�����ÃV�X�e���𐧌䂵�Ă���B���Ȃ킿�u���q�����Ñ��u�v�̓t�@�C�������ꂽ���݂̂ʼn^�p�ł���V�X�e���ł���A���Ìv����Ǝ��{�L�^�A�f�ËL�^���t������f�[�^�x�[�X�������B����ɂ�莡�Ð��т̕]�����s�����Ƃ��\�ɂȂ�B

�@��Ï��V�X�e���́A���҂̈˗����𑼉@����A���ÂƐf�Â����������A���Â̌��ʏ���Ԃ��ǐՒ����A���Ð��ѕ]���̎x�����s���V�X�e���ł���B

�@�y�i���z

��Ï��V�X�e���́A13�̕���V�X�e���ō\�������BRIS�A���ÃJ���e�A�a�v�ɂ��ẮA��c���d�˂閈�ɋ�̉�����قڌ`�͌����Ă����BRIS�ł́A�e���_���e�B�ɉ������Ìv��f�[�^�̓��v���s���B�Ō�A�N���e�B�J���p�X�A�d�q�J���e�͎��ۂɉ^�p���_�܂ʼn��ǂ��p�������͔̂������Ȃ��ł��낤�B�܂��A�����łȂ���Ύg���ǂ����̂ɂȂ�Ȃ��B�㎖�ۃV�X�e���ł́A�f�Õ�V�������A���R�f�ÁA���x��i��ÁA�ی���Âƕω����邱�Ƃ�\�z���A����ɑΉ��ł�����̂Ƃ����B

���Z���^�[�X�^�b�t�ɂ́A���݁A��t�A�Տ������Z�t�A�㎖�ېE���A�h�{�m���s�݂ł���A���l�a�Z���^�[�Ő��I�ȕ����̎x�����Ă���B���݃X�^�b�t�������������A���q�����ÃZ���^�[���n�A���l�a�Z���^�[�ɕ�����Ă��邽�߁A�ӎu�̑a�ʂ��܂܂Ȃ�Ȃ��A�܂��A�X�^�b�t�������Ȃ��ł���B���㕔��V�X�e���Ԃ̘A�g���\�z����Ƃ��ɁA��Q�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@

�@����A��Ï��V�X�e����S�����Ă܂����ʎp�Ɋ��҂ƕs���ł����ς��ł���B����́A�{�ݗ��n��������ʂɕs�ւȂƂ���ɂ�����͓d�q�I�ɑ���M����邾�낤�Ƃ������ƁA���̐�含���瑼�ɑ�ւ��̎{�݂��Ȃ����ƁA�Ȃǂ��琶�܂��B�g���q�����Ñ��u�͉ғ����邪�V�X�e���������Ȃ��h�A�g�g�����肪�����h�A�@�g�f�[�^�������Ă��܂����h�����ȏ�������ł���B�}���˂������������P�R�N�x������Ă��邪�A��������ƁA�����ɏ�����i�߂������̂ł���B

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������) �@�@

�卸�i�f�Ï����S���j�@�{�@��@��@��

�@����12�N9��22���A���Ɍ����q�����Ñ��u�ɑ���u�g�p���v����t���ꂽ�B

����11�N7���ɉȊw�Z�p���i�ȋZ���j�Ńq�A�����O���Ĉȗ��A1�N2�����̊��Ԃ��o�āA�悤�₭����Ɏ������B

���̊ԁA4��́u�ږ��q�A�����O�v���Ȃ��畹�s���āA��1���\���̃C�I�����|���`������ƁA��Q���\���̃V���N���g�����|���Î��̂��ꂼ��ŁA�{�����ƘR�k���ʂ̌��������B

�����͌��q�͈��S�Z�p�Z���^�[�ɂ��]�������Ă����������B���̌������p�X�������Ƃɂ��A��X�̈��S�Ǘ��V�X�e�����M���ł�����̂Ɗm�M�ł����B

�{�����́A�T�Ԑ��ʊǗ��V�X�e���A�C���^�[���b�N�@�\�A�v�ƌ��������v���Ă��邩�ɂ��ďd�_�I�ɍs����B

�{�����ɍ��i����ƁA�u�������v�����s����A���̋��̂��Ƃɏ��߂ăr�[��������ƂɎ�肩���邱�Ƃ��ł���B

���ɑ�P���\�������Q���\���̊��Ԃ�Z�k�����邽�߂ɂ́A��P���̐��`������r�[�����������������{���ĘR�k���ʌ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���u�̒����Ɛ\����Ƃ��x�Ȃ��A�\��ʂ�ɉ^���Ƒz�肵����ł̃X�P�W���[���ł��邽�߁A���u���[�J�[�ɂ��\���҂ł��镺�Ɍ��ɂ��ْ���������߂Ă����B���܂ł̌o�߂�U��Ԃ��Ă݂����B

�{�����ƘR�k���ʌ��������{���ꂽ��

����\�P�Ɏ����B

�\�P

| �@ |

�{������ |

�R�k���ʌ����� |

| ��1���\�� |

H11/11/11 |

H12/2/10 |

| ��2���\�� |

H12/3/6-7 |

H12/7/26-27 |

�����O�ɂ͕��Ɍ��A���u��������Ă���O�H�d�@�ő������������{�����B

���O�Ɏw�E���ꂽ�����͊m�F�������A��͂葍�������̒��Ŗ��炩�ɂȂ�_������A���_�ƑΉ����\�Q�Ɏ����B

�\�Q

| �@ |

���_ |

������ |

| �P |

�T�Ԑ��ʊǗ��]���ł̋^������ |

�^�����ʂ�������W�F�l���[�^����������B |

| �Q |

�C���^���b�N�L�[�̓���s�� |

�Ē��������Č����ɔ������B |

| �R |

�H�쎺�R�k���ʂɂ��� |

�v���O�����̕ύX�ƓS�ނɂ��lj��Ղւ��B |

| �S |

�����E45�x�r�[�����C���Ɋւ��鍂���ł̑��� |

20���̌������エ��ѕǖʒ����𑪒肷��ۂɁA������Ǝ҂ɑ�����˗����Ď��{�B |

���_�P�ɂ��ẮA�T�Ԑ��ʂ߂��ď��߂ăC���^�[���b�N���쓮���鎖���킩��A�C���^�[���b�N�����l����ʏ��𑗐M����K��ʂ̂P�������Ȃ��ݒ肷�鎖�ɂ��A�����l�߂��Ȃ��d�g�݂Ƃ����B���̖��́A���O�����ŏC�����邱�Ƃ��ł����Č����ƂȂ����B

�Ȃ��A�{�{�݂ł̎g�p���Ԃ͈ȉ��̎��Ő��������B

1�T�Ԃ̎g�p�����l�i��A�Ehr/week�j

=Ip�~Tp�{IHe�~THe�{Ic�~Tc

I�F�r�[�������Ή��d��

p:He:c�͗z�q�A�w���E���A�Y�f�������B

T:����

���_�Q�ł́A�Ղւ����L�[�ŊJ�����{�����ꍇ�A�������o�^�̏�ԂŃL�[�����Ƃ��ł��Ȃ��@�\��L���Ă���Ɛ\���������A���ۂɂ͓������o�^�ł��L�[�����������Ă��܂��������O�����Ŕ��������B�Ē��������{���A�\���ʂ�ɋ@�\���邱�Ƃ��m�F���Č����ɔ������B���`������̘R�k���ʌ����ł́A�{�����ł̃C���^�[���b�N�����Ŏ��{�ł��Ȃ������r�[���o�˒��ً̋}�Ւf�����������Ēlj����ꂽ�B�Ղւ����L�[���g�p���ĊJ���s�����́A���`������ƃV���N���g�������ւ̏o������̂Q�J���ł���B

�V���ɃN�����N�\���Ƃ����S�|�v���O

|

���_�R�́A�a���F�����������Î�����H�쎺�֎���ǂɁA���u�A���C�����g�p��15cm���a�̎��������݂����Ă���B����́A�n�k���ɂ�葕�u�̐������x�����ω������ꍇ�ɁA���������J���đ��u���A���C�����g���邽�߂Ɏg�p����J�����ł���B���i�͕̏�Ԃɂ���A�|���̃v���O��p���ĕ������Ă��邪�A���̕�������̘R�k���ʂ��v�����ꂽ���߁A�v���O�̕ύX�ƓS��20cm�̒lj��Ղւ����{�����B |

�o�˕��ɒlj�����20cm�S��

|

|

����20m�ȏ�ł̍���������

|

��_�S�́A�����E�S�T�x�r�[�����C�������̌����O�ǁA�y�щ����̑�����w�����ꂽ���A�����ł̍�Ƃ͊댯�����Ƃ���A������Ǝ҂̕�����z���A�����戵������A�y�юw��������Ŋ���������{�����B�v�����̏�Ԃ��ʐ^�Ŏ����B

����|�C���g�́A�Ό��d���Ńr�[���������Ȃ����Ȃ������ꍇ�̃r�[�������i���鉮���̈ʒu�ł̐��ʂ𑪒肵���B

|

��P��ڂ̉ȋZ���q�A�����O�ł̌������w������n�܂�A�S��ɂ킽��ږ��ɂ��R�������B�U��Ԃ��Č���ƁA���̎��ɂ����Ή�����X�}�[�g�ł������ƌ��������ł��邪�A�O��̂Ȃ����u��\�����Ă�����Ƃ��A�Ƃ�����邢�͑啝�ȃX�P�W���[���̒x���������ɏI�������Ƃ́A���ː���w�����������̎w���A�O�H�d�@�S���҂̋��͂̎����ƍl����B����A�o�͐��ʂ�2Gy/min����5Gy/min�֕ύX���邱�ƁA�܂��A����13�N4���ɗ\�肳��Ă���@�����ɏ]�������������A�ύX�\����Ƃ��s���Ă����\��ł���B

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������) �@�@

���������i�����S���j ���@�� ���@��

�@��N�X���ɒ��H�����a�@���̏v�H���ԋ߂ɔ����Ă��܂��B���̂قNJ�������̂́A�u�@�\��_����ł͂Ȃ��ʂ�����̂����ԁv���R���Z�v�g�ɐv���ꂽ�a�@���ł��B

��N�V���ɏv�H���������펺�E�Ǝˎ��Î��E�H�쎺������Ȃ�Ǝˎ��Ó��́A�����ʐς���P�Q�C�O�O�O�u�ƍL���A�܂��A���ː��h��̖ʂ������ȍ\�����������߁A��Q�N�̍Ό��������Č��z����܂������A�T�O���̕a���E�f�@���E�������E�������E����E�H��������Ȃ�a�@���́A�����ʐς���S�C�T�O�O�u�A�q�b�Q�e�ƏƎˎ��Ó��ɔ�ׂď��K�͂Ȍ����ł��邽�߁A�P�N�]��Ŋ������}���܂��B

���̂��߁A�v�H�ԋ߂Ƃ��������Ă��A�����̊Ԃ܂Ŋ�b�H��������Ă����悤�ȋC�����܂����A�u�����Ƃ����Ԃɂł����B�v�Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B���ہA�H���͂P�N�R�����ƂȂ��Ă��܂����A�H���ł݂Ă��o�������T�O���ɂȂ�܂łɂP�P�������������Ă���̂ɁA�Ō�̂S�����قǂŎc��̂T�O�������z���Ă��邽�߁A�]�v�ɂ��̂悤�Ɋ�����̂�������܂���B

|

|

|

| �a�@���@A��B���ԃ��[�^���[�� |

|

�a�@���@A���ʼn�̏� |

�@�����������̍H���̐i���ɂ͂߂܂��邵�����̂�����܂����B������������Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���܂ɍs�����тɍH���̏��i�W���A����Ȃɕς�����̂��Ƌ�������Ă��܂����B�܂��A�Ǝˎ��Ó��������D���炯�̍H�����̓���ʂ邽�тɁA���̓��������ɕܑ�����A�H�����I���ȂƂ��݂��݂Ǝv����������܂����B

���z�H�����̂͂قڊ������A�Ō�̓������̂߂̍�Ƃ��s���Ă��܂��B�܂��A�O�\�H���͂��ꂩ�炪�{�i���Ƃ������ƂŌ��݂͂܂��C���[�W�p�[�X�̂悤�ȗ��ӂ��i�ςƂ܂ł͂����܂��A�������͕̂a�@�Ƃ��Ă̌`�Ԃ𐮂��Ă����悤�Ɋ����܂��B

���ꂩ���͊O�\����������A�e��̌������o�ĕa�@�Ƃ��Ă̑̍ق��������ƂɂȂ�܂��B���ׂĂ̍H�������������p��z������ƁA�����̈����n����������y���݂ł��B

�a�@���̏v�H�A�����n�����I����ƁA�������q�����ÃZ���^�[�i���́j�̐��������悢��ŏI�i�K�ł��B����͓����̔��i���̐�����i�߁A�����ɗ��N�t�̗Տ������i�����j���}������悤�Ƀ��X�g�X�p�[�g�����������Ǝv���܂��B

���ː���w�����������ł́A�����U�N�U������u�d���q�����×Տ����s�v���J�n���A�����P�Q�N�W���܂ł̂U�N�R�����̊ԂɂW�Q�X��̊��҂��o�^����܂����B����܂łɓo�^���ꂽ�W�Q�X��i�W�T�O��ᇁj�̃v���g�R�[���ʁE�Ǝˊ��ʊ��Ґ��͎��\�̂Ƃ���ł��B

�d���q�����Ê��Ґ��i�����U�N�U���`�����P�Q�N�W���j

�i�P�ʁF���j

| ���@�� |

��P�� |

��Q�� |

��R�� |

��S�� |

��T�� |

��U�� |

��V�� |

��W�� |

��X�� |

��10�� |

��11�� |

��12�� |

��13�� |

���v |

| ���� |

3 |

4 |

5 |

5 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@�@ |

17 |

| �����_�o |

�@ |

6 |

4 |

4 |

1 |

9 |

4 |

2 |

2 |

7 |

3 |

4 |

8 |

54 |

| �x��� |

�@ |

6 |

7 |

4 |

11+1 |

16 |

4 |

2 |

4 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

54+1 |

| ��� |

�@ |

2 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

| �̍זE�� |

�@ |

�@ |

5 |

7 |

6 |

7+1 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

25+1 |

| �O���B�� |

�@ |

�@ |

2 |

7 |

8 |

10 |

5 |

3 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

35 |

| �q�{��� |

�@ |

�@ |

3 |

6 |

3 |

10 |

5 |

4 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

31 |

| �������� |

�@ |

�@ |

8 |

16 |

7 |

9+1 |

15 |

15 |

8 |

9+2 |

16+1 |

16+2 |

6+1 |

125+7 |

| ���E� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

7 |

6 |

7+1 |

10+2 |

9+4 |

9 |

9 |

�@ |

59+7 |

| �H���p�O |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

1 |

2 |

3 |

1 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

7 |

| �H������ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

3 |

8 |

1 |

2 |

�@ |

�@ |

�@ |

14 |

| ����II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

8 |

11 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

19 |

| ���W�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

3 |

3 |

1 |

3 |

�@ |

2 |

2 |

14 |

| ����II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

17 |

14 |

10+1 |

12 |

15 |

23 |

10 |

101+1 |

| �̍זE��II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

7 |

12 |

15 |

10+2 |

9+1 |

8 |

7 |

68+3 |

| �x���II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

11 |

11 |

13 |

�@ |

�@ |

�@ |

35 |

| �q�{���II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

3 |

2 |

6 |

2 |

�@ |

15 |

| �O���B��II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

16 |

14 |

9 |

21 |

�@�@ |

62 |

| �q�{�B�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

3 |

1 |

2 |

1 |

9 |

| �xII |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

4 |

1 |

7 |

| �xI�u |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

12 |

15+1 |

15 |

42+1 |

| ���E�II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

10 |

10 |

| �q�{���II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

5 |

5 |

| �x�u |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

5 |

5 |

| �O���B��II |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

11 |

11 |

| �H���p�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

1 |

1 |

| �X�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2 |

2 |

| ���v |

3 |

18 |

34 |

49 |

46+1 |

80+2 |

71 |

88+1 |

84+3 |

84+8 |

82+2 |

106+3 |

84+1 |

829+21 |

| ���F�{�͓��ꊳ�҂̂Q�a�����ÁB�]���đ����Ð��́u�W�T�O�v |

| ��P���F�@�����@�U�N�U���`�W�� |

��Q���F�@���� �U�N�X���`���� �V�N�Q�� |

| ��R���F�@�����@�V�N�S���`�W�� |

��S���F�@���� �V�N�X���`���� �W�N�Q�� |

| ��T���F�@�����@�W�N�S���`�W�� |

��U���F�@���� �W�N�X���`���� �X�N�Q�� |

| ��V���F�@�����@�X�N�S���`�W�� |

��W���F�@���� �X�N�X���`�����P�O�N�Q�� |

| ��X���F�@�����P�O�N�S���`�W�� |

��10���F �����P�O�N�X���`�����P�P�N�Q�� |

| ��11���F �����P�P�N�S���`�W�� |

��12���F �����P�P�N�X���`�����P�Q�N�Q�� |

| ��13���F �����P�Q�N�S���`�W�� |

�i���㌤�z�[���y�[�W���j |

�����a�@�njo�c��(�������q�����ÃZ���^�[������) �@�@

�@�@

���@�{�@�@���@�a�@�q

�@�����ݒ��̗��q�����ÃZ���^�[�̂���d���Ȋw�����s�s�́A��ɁA��S���A�V�{���A�O�������̂R���ɂ܂�����A�l�����R�Ɉ͂܂ꂽ���R�L���ȂƂ���Ɉʒu���Ă��܂��B�t�ɂ̓`���[���b�v�A�Ă͐�̍������A�H�ɂ͎R�̍g�t���A�~�ɂ͐Ⴊ�����A�����ɐ����P���Ă��܂��B���̂悤�ɁA�t�ďH�~�̋G�߂̈ڂ�ς�肪�A�ڂƔ��Ŋ�������ΖL���ȂƂ���ł��B�s��痈��ꂽ���́u�����͉����Ȃ��Ƃ���ł��ˁB�v�Ƃ悭�������Ⴂ�܂����A�t�ɁA�s��ł͂Ȃ��Ȃ����키���Ƃ̏o���Ȃ����R�i���邱�Ƃ��ł��܂��B

�Ƃ���ŁA���̗l�Ȏ��R����s�s���ɁA���q�����ÃZ���^�[���Ԃ��Ȃ��������܂��B���݁A���n�̎������ɂ́A��w���m�P���A���w���m�R���A���ː��Z�t�T���A�����P���̌v�P�O�������݂��Ă���A�I�[�v���Ɍ����Ē��X�Ə�����i�߂Ă��܂��B�Z�����Ƃ����̂�����܂����A�E��݂̂Ȃ���́u�d���M�S�v�̈ꌾ�B��k�����������Ȃ�����d���A�����̎��Ԃ��d���̘b�E�E�B

�ł����鎞�ӂƂ������������Łw�S���t�x�̘b���o�܂����B���ꂪ�ӊO�i!?�j�ɃS���t������Ă���������āA�u���Ⴀ�P�x�݂�Ȃōs�����I�v�Ƃ������ƂɃg���g�����q�ɘb���i�݁A���������x���𗘗p���ăR���y���y���ގ��ƂȂ�܂����B���t���āu��P�q���R���y�v�i���̂܂܂̖��O�ł����j�B�����͂��ꂵ���̂��܂肩�A�\�莞����葁�߂ɏW�܂�A�S���t��ւƎԂ𑖂点�܂����B�����Ă��悢�惉�E���h�J�n�I�Ǝv������A�܂��܂����Ԃ����������E�E�ł肩��ł��傤���A����Ȏ����Ď��Ԃ��o�̂��x�������܂��B�������S���t�f�r���[�̐l�A���N�U�肩�ŃR�[�X�֏o��l�ƁA�݂�Ȃ��ꂼ��ŁA�������r�O�����ꂼ��B����̓`�[���R�ōs��ꂽ�̂Ō�������ł��B�O���͎����̃v���[�ɕK���ł������A�㔼�ɂȂ�Ɨ]�T���o�Ă����̂��A���݂������������A�i�C�X�v���C���o��Ǝ����̎��̂悤�Ɋ��ŁA���\�^���Ƀv���[���Ă��܂����B���[�����[���ƌ����Ȃ���A�r���J�ɂ������܂������A�����ɏI���I�����̌�́E�E�u�����������܂ł����B�������������Ł`���B�[�H���������Ă��炢�܂����B�v

������\�肳��Ă��܂��B�s�҃`�[���̃��x���W�ɂȂ邩�A����Ƃ��O����������Ɣ��������f�B�i�[�����y���ɂȂ邩�A�����̂��y���݂��ĂƂ��ł��B�i���x�����������ɂȂ��悤�A������撣��˂B�j

���i�E��ł͑S�������Ȃ��A�Ƃł̊���_�Ԍ��邱�Ƃ��o�������A�������������C���H

���q�����ÃZ���^�[�̃I�[�v�����߂Â��Ă��܂������A����̃S���t�ǂ���̃`�[���v���[�ł��̓����݂Ȃ��Ί�Ō}�����邱�Ƃ�����āA�T�A�������d���d���I�ł���ˁB

�����P�Q�N�S������P�P�����܂ł̌��n�{���w�҂̓��A�c�����Ă���l���͂P�C�S�S�Q���ł����B

���̓��A��Ȍ��w�҂Ɠ���͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�ċx�݂𗘗p�����Z�~�i�[���A���S�l�K�͂̌��w�҂�����A��ςɂ��킢�܂����B

| �S���P�S�� |

C.Streffer �O���ݑ�w�����v�� |

�Q�� |

�@�X���Q�O�� |

�k�C���o�ϘA���� |

�T�� |

| �T���Q�O�� |

�������l�a�Z���^�[ |

�P�O�� |

�@�X���Q�U�� |

�V�{�����H�� |

�R�O�� |

| �T���Q�U�� |

�����w�������� |

�X�� |

�P�O���Q�U�� |

���d���c����c�� |

�R�O�� |

| �U���@�U�� |

�F�{���H��c���H�ƕ��� |

�R�O�� |

�P�O���R�P�� |

���d���ی������ː��Z�t |

�W�� |

| �V���P�S�� |

���C�i�b�N������ |

�Q�O�O�� |

�P�P���@�U�� |

�����}�N�c���c |

�Q�O�� |

| �V���P�W�� |

���s��w |

�V�S�� |

�P�P���P�O�� |

���Ɍ����R��w���w�� |

�S�O�� |

| �V���Q�U�� |

�ʉ� �����鎁���i�s�u��ށj |

�T�� |

�P�P���P�P�� |

�������l�a�Z���^�[ |

�P�X�� |

| �W���Q�P�E�Q�Q�� |

�ϰ���ݽ��Ű�i���Z���j |

�U�P�V�� |

�P�P���Q�P�� |

�d�������� |

�Q�R�� |

�@�����P�Q�N�V������P�P���܂ł̐l���ٓ��̏́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B

�]�@�@��

�����P�Q�N�P�O��

�E���������i�Ɩ��S���j �@�@�����@�T��

�i�i���j���̉˂����L�O���Ƌ�����j

�S�@��]�����܂��̂ŁA��낵�����肢���܂��B

|