CONTENTS

仭仩丂棻巕慄帯椕偺怴帪戙

仭仩丂暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偵偍偗傞棻巕慄帯椕偺尰忬

仭仩丂奜棃晹栧

仭仩丂昦搹晹栧

仭仩丂棻巕慄帯椕偺岦忋傪栚巜偟偰丂亅僔儞僋儘僩儘儞壛懍廃婜偺抁弅乗

仭仩丂倁俵俤

仭仩丂偑傫曻幩慄椕朄娕岇擣掕娕岇巘嫵堢壽掱傪廋椆偟偰

仭仩丂棻巕慄堛椕偵偍偗傞栻嵻嬈柋偺恑揥

仭仩丂巤愝埬撪

丂棻巕慄帯椕偲偼暦偒側傟側偄尵梩偲巚偄傑偡偑丄曻幩慄帯椕偺堦偮偵暘椶偝傟傑偡丅嵟嬤偁傞堦斒岦偗偺寧姧帍偵捠忢偺曻幩慄帯椕偲棻巕慄帯椕偲偺娫偵戝偒側嵎偼側偄偲偺婰帠偑弌傑偟偨偑丄俁侽擭嬤偔倃慄帯椕偵廬帠偟丄偦偺屻偵棻巕慄帯椕傪宱尡偟偨愱栧堛偲偟偰偼椉幰偺娫偵偼戝偒側嵎偑偁傞偲偄偆偺偑惓捈側幚姶偱偡丅

丂嵟弶偵廬棃偺曻幩慄帯椕偲偺斾妑偐傜尒偨棻巕慄帯椕偺桳梡惈偵偮偄偰丄師偵廳棻巕慄帯椕偲屇偽傟傞扽慺慄帯椕偲梲巕慄帯椕偺堘偄丄嵟屻偵棻巕慄帯椕偺揥奐偵偮偄偰弎傋偨偄偲巚偄傑偡丅

侾廬棃偺曻幩慄帯椕乮倃慄帯椕乯偲偺斾妑偐傜尒偨棻巕慄帯椕偺桳梡惈偵偮偄偰

丂廬棃偺曻幩慄帯椕偱偁傞倃慄帯椕偲偺斾妑偱偼棻巕慄帯椕偼慄検暘晍偺僔儍乕僾偝丄娻嵶朎傊偺嶦嵶朎岠壥偺崅偝偼柧傜偐偵椙岲偱偁傝丄椪彴忋偺桳梡惈偼柧傜偐偲峫偊傑偡丅

丂椺偊偽丄恑峴怘摴娻偺昗弨帯椕偼倃慄帯椕偲壔妛椕朄乮峈娻嵻乯偺暪梡帯椕偱偡偑丄倃慄帯椕偱偼怱憻丄攛傊偺旐敇偼旔偗傜偢丄偦偺暃嶌梡偵傛傞帯椕屻偺巰朣棪偼10亾慜屻偲尵傢傟偰偄傑偡丅

棻巕慄帯椕偱偼怱憻丄攛傊偺慄検傪尭傜偡偙偲偑壜擻偵側傞偨傔丄暃嶌梡偑尭傞偩偗偱側偔丄庮釃傊偺搳梌慄検偑懡偔偱偒傞偨傔丄椙岲側帯椕惉愌偑摼傜傟傑偡丅

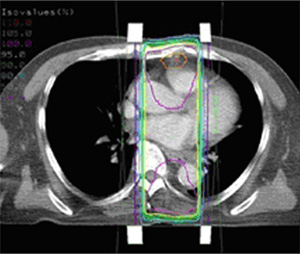

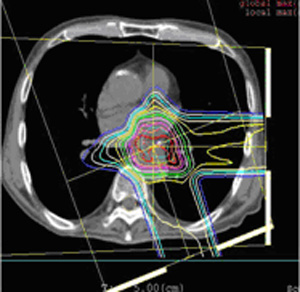

尰帪揰偱偼偲傕偐偔丄彨棃偺怘摴娻偺旕奜壢帯椕偱偺昗弨帯椕偼棻巕慄帯椕偵側傞偙偲偼娫堘偄側偄傕偺偲巚偄傑偡丅恾侾偵幚嵺偺徢椺偱偺倃慄偱偺曻幩慄偺暘晍偲恾俀偵梲巕慄帯椕偺暘晍傪帵偟傑偡偑丄怱憻傊摉偨傞曻幩慄偺検偑堘偆偙偲偑椙偔敾傞偲巚偄傑偡丅

丂傑偨懠偺摢寊晹娻丄攛娻丄娞娻丄慜棫態娻偵偍偄偰傕偦偺桳梡惈偼柧傜偐偱偁傝丄曻幩慄帯椕婡婍偲偟偰偺桳梡惈偼柧傜偐偱偡丅傑偨偦偺懳徾偲側傞徢椺偺斖埻偼倃慄帯椕傛傝傕峀偄偲抐尵偟偰椙偄偲巚偄傑偡丅

丂暷崙偱偼彫帣娻傊偺昗弨曻幩慄帯椕偼梲巕慄帯椕偵側偭偰偒偰偍傝丄崱屻丄10擭偁傞偄偼20擭屻偵偼懡偔偺娻帯椕偺曻幩慄帯椕偺昗弨帯椕偼棻巕慄帯椕偵僔僼僩偡傞偙偲偼娫堘偄側偄傕偺偲巚偄傑偡丅

丂偑傫嵶朎傪徚柵偝偣傞偵偼堚揱巕偺杮懱偱偁傞DNA傪愗抐偡傞昁梫偑偁傝傑偡偑丄倃慄帯椕偼岝偺椡偱愗抐偡傞偺偵懳偟丄棻巕慄帯椕偱偼棻巕偑捈愙愗抐偡傞偨傔丄偦偺岠壥偼崅偄偲偝傟丄倃慄帯椕掞峈惈偺埆惈庮釃偵傕桳岠偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅

|

|

俀 梲巕慄帯椕偲扽慺慄帯椕偺堘偄偵偮偄偰

丂暫屔導棫棻巕慄帯椕僙儞僞乕偼扽慺慄帯椕偲梲巕慄帯椕偺俀庬椶偺棻巕慄帯椕偱偺帯椕偑壜擻偵側偭偨悽奅嵟弶偺巤愝偱偡丅嵟嬤僪僀僣乮僴僀僨儖儀儖僌乯偱傕椉曽偺慄庬偱偺帯椕偑壜擻側巤愝偑寶愝偝傟傑偟偨偑丄摉堾偑嵟傕懡偔偺帯椕宱尡偺偁傞巤愝偱偁傞偙偲偵偼曄傢傝偼偁傝傑偣傫丅

丂扽慺慄帯椕偲梲巕慄帯椕偺堘偄偵偮偄偰愢柧偟傑偟傚偆丅扽慺偼梲巕偺12攞廳偔乮扽慺慄帯椕偼廳棻巕慄帯椕偲屇偽傟傞強埲偱偡乯丄偦偺偨傔DNA傪愗抐偡傞椡傕嫮偄偲偝傟偰偄傑偡丅偮傑傝RBE乮relative biological effectiveness乯偼扽慺慄偺曽偑崅偄偲偝傟偰偄傑偡丅RBE偲偼娙扨偵尵偄傑偡偲倃慄帯椕偺嶦嵶朎岠壥傪侾偲偡傞偲丄偁傞暔幙偵懳偟丄摨偠媧廂慄検傪徠幩偟偨応崌丄偳傟偩偗嵶朎偑巰傫偩偐傪昞偡巜昗偱偡丅梲巕慄帯椕偺RBE偼1.1-1.2丄堦曽偱扽慺慄帯椕偼2-3偲尵傢傟偰偍傝丄摨偠検偺曻幩慄傪徠幩偟偨応崌丄扽慺慄偱偼2-3攞DNA愗抐擻偑崅偄丄偮傑傝帯椕岠壥偑崅偄偙偲傪帵偟偰偄傑偡丅

丂偟偐偟丄RBE偲偼偁傞庬偺挵娗嵶朎乮惓忢慻怐偱偡乯傗丄偛偔尷傜傟偨庮釃偱偺寢壥偱偁傝丄慡偰偺庮釃偵偙偺RBE偺寢壥偑摉偰偼傑傞偙偲偱偼偁傝傑偣傫丅傑偨拲堄偡傋偒揰偲偟偰丄曻幩慄帯椕偱廳梫側偙偲偼庮釃偺廃埻偵偼惓忢慻怐偑偁傝丄棻巕慄偺応崌偱傕惓忢慻怐偺忈奞傪壛枴偟側偄偱帯椕偡傞栿偵偼偄偒傑偣傫丅椺偊偽埆惈擼庮釃偺応崌丄庮釃偺RBE偑2-3偲偟偰傕丄惓忢擼慻怐偺RBE偑3-4偱偁傟偽丄庮釃廃埻偺惓忢擼慻怐偺忈奞偑嫮偔丄帯椕偲偟偰惉棫偟側偔側傝傑偡丅埆惈擼庮釃偺応崌偼惓忢擼慻怐傊偺怹弫偑嫮偔丄惓忢擼慻怐傕偁傞掱搙娷傔偰徠幩偡傞偙偲偵側傝丄扽慺慄傛傝偼傓偟傠梲巕慄偺曽偑棟偵偐側偭偨帯椕偵側傝傑偡丅

傑偨怘摴娻偱偼怘摴偺暻偑敄偄偨傔丄忈奞偺揰偱扽慺慄帯椕偼岦偄偰偄側偄壜擻惈偑偁傝傑偡丅恑峴攛娻偺応崌偵偍偄偰傕丄庮釃偺墶偵懢偄寣娗丄婥娗巟偑偁傞偨傔丄扽慺慄傛傝梲巕慄偺曽偑惓忢慻怐傊偺忈奞傪峫椂偡傞偲岲搒崌偲峫偊傜傟傑偡丅

丂堦曽偱庮釃廃埻偺惓忢慻怐偺忈奞傪壛枴偟側偔偰椙偄応崌丄椺偊偽娞偁傞偄偼攛偺枛徑晹暘偱丄斾妑揑彫偝側庮釃偱偼廩暘検偺扽慺慄帯椕偺徠幩偑壜擻偱偁傝丄偦偺摿惈偑惗偐偣傞偙偲偵側傝傑偡丅偱偼丄偙傟傜偺昦曄偵梲巕慄帯椕偼岠壥偑朢偟偄偺偐丅巆擮側偑傜摎偊偼No偱偡丅傑偩梲巕慄帯椕偲扽慺慄帯椕偺帯椕岠壥偺堘偄偵偮偄偰偼椙偔敾偭偰偄側偄偲尵偭偰椙偄偱偟傚偆丅

丂暫屔導棫棻巕慄帯椕僙儞僞乕偱偺慄庬偺慖戰偼姵幰偝傫偛偲偵帯椕寁夋傪峴偄丄梲巕慄帯椕傪扽慺慄帯椕偑椙偄偺偐暋悢偺堛巘偑専摙偟丄嵟椙偺慄庬傪慖戰偟偰偄傑偡丅

偦偺寢壥丄摨偠娻偱傕偁傞姵幰偝傫偼梲巕慄帯椕偑丄偁傞姵幰偝傫偵偼扽慺慄帯椕偑慖戰偝傟偰偄傑偡丅摨偠娻偱偁偭偰傕帯椕寢壥偵堘偄偼擣傔偰偄傑偣傫丅摢寊晹娻偺埆惈崟怓庮偺傒偵峣偭偨斾妑偵偍偄偰傕嵎偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅埆惈崟怓庮偼戙昞揑側曻幩慄掞峈惈庮釃偱偁傝丄棟榑揑偵偼扽慺慄偺棙揰偑弌偰傕椙偄庮釃偺偼偢偱偡丅丂

丂尰嵼丄姵幰偝傫偵嫤椡偟偰捀偒丄姵幰偝傫偺晄棙塿偵側傜側偄偲敾抐偝傟偨応崌偺傒偵柍嶌堊偵慄庬傪寛傔偰帯椕傪偟偰偄傑偡丅尰嵼偼娞憻娻偵偮偄偰峴偭偰偄傑偡偑丄崱屻偼摢寊晹娻丄攛娻偱傕峴偆梊掕偱偡丅

丂RBE偱偼梲巕慄帯椕傛傝傕扽慺慄帯椕偺曽偑椙偄偙偲傪愢柧偟傑偟偨偑丄梲巕慄帯椕偺棙揰偲偟偰偼夞揮僈儞僩儕乕偑巊梡偱偒傞偙偲偱偡丅恾俁偑夞揮僈儞僩儕乕偱偡偑丄條乆側曽岦偐傜徠幩偑偱偒傞憰抲偱偡丅堦曽偱扽慺慄帯椕偼偙偺夞揮僈儞僩儕乕偱偺帯椕偼偱偒側偄偨傔偵徠幩曽岦偑惂尷偝傟偰偍傝丄徠幩曽岦偺帺桼搙偺揰偱楎偭偰偄傑偡丅

|

3崱屻偺曽岦惈

丂廬棃傛傝棻巕慄帯椕偺揔墳椺偲偟偰偼廬棃偺倃慄帯椕偱偺姶庴惈偺朢偟偄庮釃乮摢奧掙庮釃丄摢栩晹旕滸暯忋旂娻丄娞娻丄崪擃晹庮釃側偳乯丄憗婜攛娻丄慜棫態娻丄彫帣庮釃偑嫇偘傜傟偰偄傑偟偨偑丄倃慄帯椕偁傞偄偼壔妛椕朄偲偺暪梡偡傞偙偲偵傛傝恑峴攛娻丄怘摴娻丄摢栩晹滸暯忋旂娻丄鋁娻側偳偺擄帯娻傊偺揔墳奼戝傕峴傢傟偮偮偁傝傑偡丅

丂尰嵼丄暫屔導棫棻巕慄帯椕僙儞僞乕偱偼壔妛椕朄偲偺暪梡偱鋁娻帯椕偵椡傪擖傟偰偍傝丄彮偟偢偮偱偡偑丄椙偄寢壥偑摼傜傟傞傛偆偵側偭偰偒傑偟偨丅偝傜偵娚榓帯椕偁傞偄偼徢忬娚榓帯椕偲偟偰傕廳梫側栶妱傪扴偆傕偺偲峫偊偰偄傑偡丅椺偊偽扨敪偱偺攛揮堏丄娞揮堏偁傞偄偼戝偒側庮釃夠傪桳偡傞崪揮堏昦憙傕棻巕慄帯椕偺揔墳偵側傞傕偺偲巚偄傑偡丅偦偺堄枴偱偼棻巕慄帯椕偺揔墳椺偼倃慄帯椕傛傝峀偄偲峫偊偰椙偄偱偟傚偆丅

丂徠幩媄弍傕尰嵼偺曽朄傛傝傕丄偝傜偵庮釃偵嬤帡偟偨慄検暘晍宍惉偑壜擻側曽朄偑奐敪偟偮偮偁傝丄暫屔導棫棻巕慄帯椕僙儞僞乕傕2014擭弶摢偵偼戝夵廋傪峴偄丄崱丄埲忋偵愻楙偝傟偨棻巕慄帯椕傪栚巜偟傑偡丅丂

帯椕幚愌乮2012擭3寧枛帪揰乯

摉僙儞僞乕偱偼丄2003擭4寧偺堦斒恌椕奐巒偐傜2012擭3寧傑偱偺9擭娫偵4568柤偺姵幰偝傫偵帯椕傪峴偭偰偒傑偟偨丅

亂忋埵5幘姵偺孹岦偲尰忬亃

戞1埵丗慜棫態偑傫

丂堦斒恌椕奐巒埲棃丄堦娧偟偰戞1埵偱丄偙傟傑偱1600柤埲忋傪帯椕偟偰偒傑偟偨偑丄帯椕岠壥丒暃嶌梡偲傕婜懸偝傟偨捠傝偺桪傟偨寢壥偑摼傜傟偰偄傑偡丅

戞2埵丗娞偑傫

嬤擭丄姵幰悢偺憹壛偑挊偟偔丄2008擭搙偐傜戞2埵偲側偭偰偄傑偡丅僂僀儖僗惈枬惈娞墛傗娞峝曄傪儀乕僗偲偡傞娞嵶朎偑傫偑傎偲傫偳傪愯傔傑偡偑丄壗搙傕偑傫偑弌偰偔傞偙偲偑懡偄偺偱丄暋悢夞偺帯椕傪庴偗傜傟偨姵幰偝傫偑懡偄偺偑摿挜偱偡丅棻巕慄徠幩晹埵偼9妱嵞敪偟側偄偲偄偆旕忢偵桪傟偨寢壥偑摼傜傟偰偄傑偡丅

戞3埵丗鋁偑傫

2007擭搙傑偱偼崌寁偱傕24柤偱偟偨偑丄2008擭搙偵墫巁僎儉僔僞價儞傪摨帪暪梡偡傞椪彴帋尡傪奐巒偟偰偐傜偺憹壛偼偡偝傑偠偔丄2009擭搙偼55柤偲戞5埵偵桇傝弌丄2010擭搙偼80柤偱摢栩晹偑傫偲摨悢4埵丄2011擭搙偼79柤偱戞3埵偲側傝傑偟偨丅嵟嬤偼丄傛傝惓妋偵徠幩偡傞偨傔丄宱摦柆揑儅乕僇乕棷抲傪峴偭偰偄傑偡丅

戞4埵丗摢栩晹偑傫

2008擭搙傑偱偼塃尐忋偑傝丄2009擭搙偵傗傗尭彮偟丄偦偺屻偼傎傏墶偽偄偱丄2011擭搙偼鋁偑傫偵敳偐傟丄戞4埵偱偟偨丅慻怐宆暿偱偼丄埆惈崟怓庮丄態條擷朎偑傫偲偄偭偨捠忢偺曻幩慄帯椕傗峈偑傫嵻帯椕偑岠偒偵偔偄僞僀僾偑戝晹暘傪愯傔傞偺偑摿挜偱偡丅

戞5埵丗攛偑傫

2011擭搙偼2010擭搙偲斾傋偰栺3妱尭偭偰偟傑偄丄戞5埵偲側偭偰偄傑偡丅I婜偑傫偼捠忢偺曻幩慄偱偺掕埵曻幩慄帯椕偑曐尟揔墳偲側偭偰偍傝傑偡偺偱丄偦偪傜傪慖傇姵幰偝傫傕憹偊偰偒偰偄傞偲巚偄傑偡偑丄庮釃宎偑3cm傪挻偊傞T2偼棻巕慄帯椕偺曽偑椙偄偲偄偆僨乕僞傗廳撃側曻幩慄攛墛偼棻巕慄帯椕偺曽偑彮側偄偲偄偆僨乕僞偑弌偰偄傑偡丅

丂摉僙儞僞乕偺奜棃偵偼枅擔40柤掱搙偺姵幰偝傫偑棃傜傟傑偡丅懡偔偼捠堾偱徠幩傪庴偗偰偍傜傟傞姵幰偝傫偱偡偑丄偦偺懠偵偼弶恌乮僙僇儞僪僆僺僯僆儞娷傓乯丄徠幩奐巒慜偺専嵏偦偟偰徠幩屻偺宱夁娤嶡傪栚揑偵棃傜傟傞姵幰偝傫偱偡丅

侾丏奜棃捠堾偱偺徠幩

慡崙偐傜姵幰偝傫偑棃傜傟傞偙偲傕偁傝丄擖堾婓朷偺曽偑懡偄偱偡偑丄巆擮側偑傜偡傋偰偺曽偵擖堾偟偰偄偨偩偔偺偼擄偟偄忬嫷偱偡丅廳徢偺曽偵桪愭揑偵擖堾偟偰偄偨偩偔偨傔偵丄慜棫態偑傫偺曽偵偮偄偰偼尨懃偲偟偰捠堾帯椕偲偝偣偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅婓朷偺曽偵偼楢実昦堾乮嵅梡嫤棫昦堾丄憡惗巗柉昦堾丄棿栰拞墰昦堾丄愇愳搰攄杹昦堾乯偵擖堾偺忋丄捠堾偱徠幩媦傃掕婜恌嶡傪庴偗偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅

俀丏弶恌乮僙僇儞僪僆僺僯僆儞娷傓乯

摉僙儞僞乕庴恌偺嵺偵偼偁傜偐偠傔庡帯堛偺愭惗偐傜FAX偱恌椕忣曬傪採嫙偄偨偩偒丄棻巕慄帯椕偺揔墳偲側傞壜擻惈偺偁傞曽偵幚嵺偵恌嶡偵棃偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅揔墳偺傑偭偨偔側偄曽偵丄墦曽偐傜棃堾偟偰偄偨偩偔柍懯傪徣偔偨傔偵偙偺傛偆側僔僗僥儉偲側偭偰偄傑偡丅揔墳偺桳柍偵偐偐傢傜偢丄愱栧堛偺堄尒偑暦偒偨偄曽偼僙僇儞僪僆僺僯僆儞傪悘帪庴偗晅偗偰偄傑偡丅

俁丏徠幩奐巒慜偺専嵏

帯椕偺奐巒慜偵偼偡傋偰偺曽偵2擔娫偺専嵏傪庴偗偰偄偨偩偒傑偡丅専嵏偺撪梕偼幘姵偵傛偭偰堎側傝傑偡丅偙偺専嵏偺寢壥偱嵟廔揑側帯椕偺寛掕偑峴傢傟傑偡丅

係丏徠幩屻偺宱夁娤嶡

棻巕慄帯椕屻偺掕婜揑側恌嶡傗専嵏偼婎杮揑偵偼徯夘尦偺昦堾偱偍婅偄偟丄姵幰僇儖僥傪梡偄偨摉僙儞僞乕撈帺偺宱夁娤嶡傪峴偭偰偄傑偡丅偦偺拞偱壗偐栤戣偑惗偠偨応崌傗姵幰偝傫偺婓朷偵傛偭偰偼捈愙棃堾偺忋丄愱栧堛偵傛傞恌嶡傪峴偭偰偄傑偡丅

傛傝枮懌搙偺崅偄奜棃塣塩傪栚巜偟偰丄崱屻傕夵慞偱偒傞揰偼夵慞傪峴偭偰偄偒偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅壗偐偍婥偯偒偺揰側偳偁傝傑偟偨傜丄奜棃僗僞僢僼偵捈愙尵偭偰偄偨偩偔偐丄偁傞偄偼奜棃庴晅墶偺鋱訉⿺牐傊偺搳彂傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅

崱屻偲傕奜棃塣塩偵偛嫤椡傪偄偨偩偒傑偡傛偆丄媂偟偔偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅

丂2011擭11寧偐傜奐巒偟偨昦搹庡帯堛惂傕偟偭偐傝偲崻晅偒丄傛傝嵶傗偐側擖堾堛椕傪峴偊傞傛偆偵側偭偰偒偨偲巚偄傑偡丅

偙偺1擭娫偺擖堾姵幰條偺幘姵丄昦忬傪尒偰偄傞偲丄摉僙儞僞乕偱峴偭偰偄傞棻巕慄帯椕偺曄壔傪撉傒庢傞帠偑偱偒傑偡丅嵟戝偺曄壔偼恑峴娻偵懳偡傞棻巕慄帯椕偺揔墳偑峀偑偭偰偒偨偲偄偆偙偲偱偡丅椺偊偽娞憻娻丄摢寊晹娻丄崪擃晹庮釃側偳偺埲慜偐傜懳徾偲偟偰偒偨庮釃偵偮偄偰傕丄傛傝恑峴偟偨姵幰條偑擖堾偝傟傞偙偲偑懡偔側傝傑偟偨丅偮傑傝丄埲慜側傜帯椕朄偑側偄偲巚偄掹傔偰偟傑偭偰偄偨姵幰條偑棻巕慄帯椕傪庴偗傜傟傞傛偆偵側偭偰偒偨偲偄偆偙偲偱偡丅師偵丄鋁憻娻偺姵幰條偑憹偊偰偒偨偙偲偱偡丅僐儞僗僞儞僩偵栺10柤慜屻偺姵幰條偑擖堾偝傟偰偄傑偡丅栺40徢偺擖堾昦彴偺4暘偺1傪鋁憻娻偺姵幰條偑愯傔偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅

恑峴娻偺姵幰條偺擖堾偑憹偊傞偲丄娻偵晅悘偡傞崌暪徢傗徢忬偵懳偡傞帯椕傕傛傝暋嶨丄懡條壔偟偰偒傑偡丅偙偺傛偆側曄壔偵懳墳偡傞偨傔偵丄堛巘丄娕岇巘丄栻嵻巘丄曻幩慄媄巘偑掕婜揑偵廤傑偭偰娻偺徢忬偵懳偡傞帯椕曽恓偺専摙傪偡傞娚榓働傾儈乕僥傿儞僌傪峴偭偨傝丄栻嵻巘偑1柤憹堳偵側偭偨偙偲偱搳栻娗棟傗栻嵻憡択傪傛傝廩幚偝偣偨傝偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅姵幰條偵埨怱偟偰擖堾偟偰偄偨偩偗傞傛偆偵丄偙偺傛偆偵條乆側晹栧偑傛傝椙偄堛椕傪採嫙偱偒傞傛偆偵擔乆搘椡偟偰偄傑偡丅

2012擭11寧尰嵼偺偲偙傠丄擖堾懸偪偑1儢寧傪挻偊偰偍傝丄帯椕傪媫偖姵幰條偵偼丄楢実昦堾偱偁傞IHI攄杹昦堾丄嵅梡嫟棫昦堾丄愒曚拞墰昦堾偵擖堾偟偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅傑偨丄慡恎忬懺偑椙偄姵幰條偵偼偛帺戭傗廻攽巤愝偐傜偺捠堾帯椕傪庴偗偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅杮棃偼丄擖堾偑昁梫側姵幰條丄擖堾傪婓朷偝傟傞姵幰條偵偼摉僙儞僞乕傊擖堾偟偰偄偨偩偔傋偒偩偲巚偄傑偡偑丄暔棟揑偵昦彴悢偑懌傜側偔側偭偰偍傝丄戝曄偛柪榝傪偍偐偗偟偰偄傞偲偙傠偱偡丅崱屻棻巕慄帯椕偑偝傜偵峀傑傝丄姵幰悢偑憹偊偰偄偔偺偱偁傟偽丄昦搹偺奼廩摍傕峫偊偰偄偐側偗傟偽側傝傑偣傫丅

偄偢傟偵偟偰傕丄摉僙儞僞乕傊庴恌偝傟傞姵幰條偼慡堳乽娻乿偲偄偆崲擄側昦婥偲摤偭偰偍傜傟傑偡丅擖堾壛椕偵偼昦婥偺帯椕傗懱挷偺娗棟側偳偺擏懱柺偱偺堛椕埲奜偵丄惛恄柺偱偺僒億乕僩側偳偺梫慺偑偁傝丄偙傟傜偼旕忢偵愱栧惈偺崅偄廳梫側堛椕偱偡丅変乆僗僞僢僼堦摨丄崱屻傕恀潟偵尋鑢傪愊傒廳偹丄偝傜偵椙偄昦搹偵偟偰偄偒偨偄偲峫偊偰偍傝傑偡丅

丂曻幩慄媄弍壢偼丄戝妛堾惗俁柤傪娷傓侾俇柤偺曻幩慄媄巘偱帯椕晹栧丒寁夋晹栧丒恌抐晹栧丒曻幩慄埨慡娗棟丒曻幩慄昳幙娗棟丒堛椕忣曬娗棟側偳傪扴摉偟偰偄傑偡丅

亂栚揑亃

棻巕慄帯椕偱巊梡偝傟傞價乕儉偼丄僀僆儞尮偐傜妀庬傪堦掕検庢傝弌偟丄僔儞僋儘僩儘儞偱壛懍偟偰徠幩偡傞僷儖僗價乕儉偱偁傞丅崱夞丄梲巕傪壛懍偡傞僷儖僗廃婜傪侾丏俇昩偐傜侾昩偵抁弅偡傞偙偲偵傛傝慄検棪傪忋偘帯椕岠棪傪岦忋偝偣傞偙偲傪栚巜偟偨丅

傑偨丄俷俹俥乮俷倫倕倰倎倲倝倧値丂俹倎倰倎倣倕倲倕倰丂俥倝倢倕乯傪挷惍偡傞偙偲偱丄壛懍帪娫丄尭懍帪娫傪抁弅偟偰丄尰忬偱偼暯嬒偱俁丏俇俧倷乛倣倝値掱搙偺慄検棪傪丄巤愝惂尷偺忋尷偱偁傞俆俧倷乛倣倝値傑偱忋徃偝偣傞偙偲傪栚昗偲偟偨丅傑偨丄偙偺夵慞偵傛偭偰巊梡偡傞價乕儉偺昳幙偍傛傃姵幰條偵懳偡傞埨慡惈偑扴曐偝傟偰偄傞偙偲偺専徹傕峴偭偨丅

亂曽朄亃

侾丏巊梡偡傞揹埑傪忋偘傞偙偲偱丄棻巕偺壛懍帪娫丒尭懍帪娫傪抁弅偝偣傞偙偲偵傛偭偰庢傝弌偟壜擻帪娫偺妱崌傪憹傗偟丄價乕儉傪岠棪傛偔庢傝弌偣傞傛偆偵偡傞丅

俀丏孞傝曉偟廃婜傪侾丏俇昩廃婜偐傜侾昩廃婜偵抁弅偟偰丄堦掕帪娫撪偱價乕儉偺庢傝弌偟偑壜擻側夞悢傪憹傗偡丅堦夞偺價乕儉庢傝弌偟嬫娫偱庢傝弌偣傞價乕儉偺検偼堦掕乮侽丏侾俧倷乯偱偁傞偨傔偵庢傝弌偟夞悢偵墳偠偰慄検棪偺岦忋偑婜懸偱偒傞丅

俁丏壛懍偟偨梲巕偺僄僱儖僊乕偑嫋梕斖埻岆嵎乮亇侽丏侽俆俵倕倁乯撪偱偁傞偙偲傪妋擣偡傞丅俹俷俶乮應掕偟偨揹埑傪婎偵價乕儉偑拞怱幉偐傜偳偺掱搙偢傟偰偄傞偐丄價乕儉偺廃攇悢偼偳偺掱搙偐傪嶼弌偡傞憰抲丅壛懍婍偺墌廃忋偵侾俀屄攝抲偝傟偰偄傞丅乯偱應掕偟偨價乕儉婳摴偺拞怱幉偐傜偺偢傟偲丄俹俷俶偱應掕偟偨價乕儉偺廃攇悢傪梡偄偰幚嵺偺梲巕偑帩偭偰偄傞僄僱儖僊乕傪嶼弌偟偰偄傞丅偙偺抣偲愝掕抣偺岆嵎傪妋擣偡傞丅

係丏慄検棪傪忋偘偨偙偲偱俧俙俿俤丂俷俥俥忬懺偱偺楻傟慄検偑婯奿撪乮俧俙俿俤丂俷俶偺慄検偵懳偡傞俧俙俿俤丂俷俥俥偺慄検偑侽丏侽俉亾埲撪乯偱偁傞偙偲傪妋擣偡傞丅

俆丏桝憲宯偱偺價乕儉幉偺曄摦偑倃幉倄幉偲傕偵嫋梕斖埻撪乮亇俀倣倣埲撪乯偱偁傞偙偲傪俹俷俶傪梡偄偰應掕偟丄妋擣偡傞丅

俇丏椪彴偱侾昩廃婜偺帯椕傪峴偄徠幩帪娫偺抁弅傪妋擣偡傞丅

亂寢壥亃

侾丏俫俀俁侽乮俀俁侽俵倕倁偺梲巕慄乯偱偼揹尮揹埑巇條惈擻偺俋侽亾儗乕僩丄俫俀侾侽偱偼揹尮揹埑巇條惈擻偺俉侽亾儗乕僩傑偱揹埑傪忋徃偝偣傞帠偵傛傝丄壛懍帪娫傪俀俀俋倣倱偐傜侾俉俀倣倱偵抁弅偱偒偨丅

俀丏孞傝曉偟帪娫偼丄壛懍帪娫丄尭懍帪娫偲庢傝弌偟壜擻帪娫傪抁弅偡傞偙偲偱侾丏俇昩廃婜偐傜侾昩廃婜偵抁弅偟偰丄俷俹俥偺曄峏傪峴偆偙偲偱價乕儉庢傝弌偟壜擻帪娫偺妱崌傪憹傗偟丄價乕儉傪岠棪傛偔庢傝弌偣傞傛偆偵側偭偨丅慄検棪偼丄俫侾俆侽偱嵟戝侾丏俉俇攞偵側傝俫俀侾侽偱偼嵟戝侾丏俇係攞偵側偭偨丅偙偺偙偲偐傜徠幩岠棪偺岦忋偑尒傜傟偨偲偄偊傞丅

俁丏僄僱儖僊乕岆嵎偼俫侾俆侽偱侽丏係侽俉俵倕倁丄俫俀侾侽偱侽丏係俀俈俵倕倁偱偁傝婯奿抣偱偁傞亇侽丏侽俆俵倕倁埲撪偵偍偝傑偭偰偍傝嫋梕斖埻撪偱偁偭偨丅

係丏俧俙俿俤丂俷俶忬懺偱應掕慄検偑侾係俇俆俇侾僇僂儞僩偵懳偟俧俙俿俤丂俷俥俥忬懺偱偺楻傟慄検偑侾俁僇僂儞僩偲侽丏侽侽俉亾掱搙偺楻傟慄検偱偁傝丄婯奿撪偱偁偭偨丅

俆丏桝憲宯偱偺價乕儉幉偺曄摦偑倃幉倄幉偲傕偵亇俀倣倣埲撪偱嫋梕斖埻撪偱偁偭偨丅

俇丏椪彴偱梲巕慄傪侾昩廃婜偱壛懍偟偰帯椕傪峴偄丄捠忢徠幩偱暯嬒俁侽亾丄屇媧摨婜徠幩偱俀俆亾偺徠幩帪娫偺抁弅岠壥傪妋擣偟偨丅

亂寢榑亃

梲巕慄壛懍廃婜傪抁弅偡傞偙偲偱慄検棪偺岦忋偑尒傜傟丄捠忢徠幩丒屇媧摨婜徠幩偺椉幰偵偍偄偰徠幩帪娫偺抁弅傪恾傞偙偲偑偱偒偨丅傑偨丄扨弮偵壛懍廃婜傪抁偔偡傞偩偗偱偼側偔俷俹俥傪挷惍偡傞偙偲偱揹尮揹埑巇條惈擻傪柍懯側偔巊梡偡傞偙偲偑偱偒丄廫暘側價乕儉庢傝弌偟嬫娫傪愝掕偡傞偙偲偑偱偒偨丅價乕儉偺僄僱儖僊乕傗價乕儉偺桝憲宯偱偺價乕儉幉偺傇傟偑嫋梕斖埻撪偵廂傑偭偰偄偨偲偄偆偲偙傠偐傜丄壛懍廃婜傪抁弅偟偰傕價乕儉偺昳幙偑扴曐偱偒偰偄傞偙偲偑妋擣偱偒偨偲偄偊傞丅楻傟慄検偺應掕抣偐傜傕丄俧俙俿俤傪俷俥俥偵偟偰偄傞娫偺楻傟慄検偼侽丏侽侽俉亾掱搙偲婯掕抣偺侾/侾侽掱搙偵廂傑偭偰偍傝丄埨慡惈偺扴曐傕妋曐偱偒偨丅偙偺帯椕帪娫偺抁弅偼帯椕帪娫拞偺姵幰偺懱摦偺壜擻惈傪尭傜偡偙偲偑偱偒丄帯椕惛搙偺岦忋偑婜懸偱偒傞丅慄検棪偺夵慞偺柺偐傜傕摨偠帪娫偱傕徠幩偱偒傞慄検偑懡偔側傞偨傔偵丄姵幰偝傫偺懸偪帪娫傪寉尭偱偒傞側偳帯椕岠棪偺岦忋傕婜懸偱偒傞丅崱屻偼摉巤愝偱梡偄傜傟偰偄傞扽慺僀僆儞慄偵懳偟偰傕梲巕慄偺応崌偲摨條偵揥奐偟偰偄偒丄徠幩帪娫偺抁弅丄帯椕岠棪偺岦忋摍専徹偟偰偄偒偨偄丅

丂暔棟壢怑堳偼堛巘丒娕岇巘丒曻幩慄媄巘偺傛偆偵姵幰偝傫偲捈愙愙偡傞偙偲偼偁傝傑偣傫偑丄姵幰偝傫偵埨慡側帯椕傪埨怱偟偰庴偗傜傟傞傛偆擔乆憰抲偺娗棟傪峴偭偰偄傑偡丅偟偐偟丄帪偵憰抲偑屘忈偟姵幰偝傫偵偛柪榝傪偍偐偗偡傞応崌偑偁傝傑偡丅

偙偙嵟嬤丄壛懍婍偺僩儔僽儖偵傛偭偰帯椕偑偱偒側偐偭偨傝抶墑偟偨傝偟偰姵幰偝傫偵戝曄偛柪榝傪偍偐偗偟傑偟偨丅梫場偺1偮偑壛懍婍惂屼宯偺僩儔僽儖偱偡丅側偐偱傕僔儞僋儘僩儘儞傪惂屼偟偰偄傞惂屼斦偺僩儔僽儖偑昿敪偟傑偟偨丅惂屼宯偺僩儔僽儖偼峫偊傜傟傞梫場偑偨偔偝傫偁傞偨傔丄偦偺摿掕偵帪娫偑妡偐偭偰偟傑偄傑偡丅

僔儞僋儘僩儘儞偼價乕儉偺僄僱儖僊乕偵條乆側婡婍傪摨婜偝偣偰價乕儉傪壛懍偟傑偡丅偦偺惂屼偼旕忢偵暋嶨側偨傔摿庩側儃乕僪(彫偝側寁嶼婡)傪峔抸偟偰偄傑偡丅儃乕僪偺悢偼130戜偵傕側傝傑偡(恾1)丅偦傟傜傪摑堦偟偰摦嶌偝偣傞偨傔偵奺儃乕僪偑捠怣傪峴偄傑偡丅昞戣偺VME偼僐儞僺儏乕僞偺捠怣婯奿偺侾偮偱偡偑丄僔儞僋儘僩儘儞偺惂屼僔僗僥儉偑VME婯奿偺忋偵峔抸偝傟偰偄傞偺偱丄偙偺僔僗僥儉偼扨偵(僔儞僋儘僩儘儞偺)VME偲屇偽傟偰偄傑偡丅

帯椕寁夋嶌嬈拞 |

恾 1丗僔儞僋儘僩儘儞惂屼斦偺堦晹丅偨偔偝傫偺彫偝側寁嶼婡(儃乕僪)偑VME婯奿偱捠怣傪峴偄楢摦偟偰偄傞丅

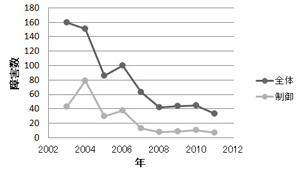

偙偺惂屼僔僗僥儉偼曻幩慄堛妛憤崌尋媶強偱奐敪偝傟偨傕偺偱偡丅摉帪傕奐敪搑忋偵偁偭偨偨傔摉帪偺昦婥傕堷偒宲偄偱偟傑偄傑偟偨丅傑偨奐敪儊乕僇偑嶰旽偱側偐偭偨偨傔夵廋偵帪娫傪梫偟傑偟偨丅恾2偵壛懍婍偺忈奞悢偺悇堏傪帵偟傑偟偨丅擭乆丄忈奞悢偼尭彮偟偰偄傑偡丅嵟嬤偱偼傎傏墶偽偄偲側傝傑偟偨丅惂屼偵娭偡傞忈奞偼慡懱偺2妱掱搙偱偡偑丄彮偟偢偮尭彮偟偰偄傑偡丅

塣揮媄弍堳偵傛傞應掕 |

恾 2丗壛懍婍偺忈奞悢偺擭師悇堏丅

摉僙儞僞乕偑寶愝偝傟偰偐傜12擭偑宱偪傑偟偨丅12擭慜偼偦偺摉帪偱偒傞偩偗妋幚偵摦偔傕偺傪巊偭偰憰抲傪愝寁偟傑偟偨丅偦偺屻12擭娫偵條乆側媄弍妚怴偑偁傝傑偟偨丅崱丄婡婍峏怴偺帪婜偵棃偰偄傑偡丅怴偟偔奐敪偝傟偨媄弍傪巊偭偰丄傛傝埨掕偵埨怱偟偰帯椕偑庴偗傜傟傞傛偆夵廋偟偰偄偔梊掕偱偡丅憰抲偑巭傑傞偙偲偵傛偭偰姵幰偝傫偑晄棙塿傪庴偗側偄傛偆偙偺VME惂屼斦傕傛傝埨掕偟偰摦偔傕偺偵曄峏偟偰偄偒傑偡丅

仠尋媶奐敪

嵟愭抂偺棻巕慄帯椕憰抲傕10擭偑宱夁偟傑偟偨丅10擭偺娫偵條乆側媄弍偑悽奅拞偱奐敪偝傟偰偒偰偄傑偡丅崱屻偺10擭偵偍偄偰傕嵟愭抂傪堐帩偟懕偗傞偨傔偵丄憰抲偺峏側傞傾僢僾僌儗乕僪傪栚巜偟偰尋媶奐敪傪峴偭偰偄傑偡丅

丂巹偼丄2011偺壞偐傜敿擭娫丄嫗搒晎娕岇嫤夛偺乽偑傫曻幩慄椕朄娕岇乿擣掕娕岇巘嫵堢壽掱偵擖妛偟丄曻幩慄椕朄偲娕岇偵偮偄偰妛傃傑偟偨丅偦偟偰丄2012擭7寧擣掕怰嵏偵崌奿偟丄擣掕娕岇巘偺堦曕傪摜傒弌偟傑偟偨丅

棻巕慄堛椕僙儞僞乕奐堾偐傜栺10擭宱夁偟丄擭乆帯椕婎弨偑奼戝偝傟丄條乆側幘姵傪傕偮姵幰偝傫偑棻巕慄帯椕傪庴偗傜傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偦偺傛偆側拞偱丄曻幩慄帯椕傪偒偪傫偲棟夝偟偰庴偗傞偙偲偑偱偒丄偦偺屻埨怱偟偰帯椕屻偺宱夁娤嶡偑峴偊傞娐嫬偑丄傑偩傑偩惍偭偰偄側偄尰忬傪幚姶偟偰偒傑偟偨丅摉僙儞僞乕偼丄棻巕慄帯椕偵摿壔偟偨巤愝偱偁傝丄帯椕屻偼徯夘尦昦堾偱宱夁娤嶡傪幚巤偟偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅傑偩傑偩棻巕慄帯椕帺懱偑怹摟偟偰偄傞傢偗偱偼側偔丄帯椕屻偺宱夁偵偍偗傞擸傒傗晄埨傪棟夝偟摎偊偰偔傟傞堛椕幰偺懚嵼偑彮側偄偺偑尰忬偩偲巚偄傑偡丅偦偺傛偆側忬嫷傪宱尡偟偰偒偰丄姵幰偝傫偑帯椕拞偼傕偪傠傫丄帯椕屻傕埨怱偟偰夁偛偣傞傛偆側椕梴娐嫬傪惍偊傞偨傔偵偼丄堛巘偩偗偱側偔丄昦堾娫偺娕岇巘摨巑偺楢実偑昁梫偩偲姶偠傑偟偨丅擣掕娕岇巘偲側傝丄懠巤愝偲偺娕岇巘偲偺楢実傪恾偭偰偄偔偙偲偱丄姵幰偝傫偑埨怱偱偒傞椕梴娐嫬傪惍偊偨偄偲偄偆巚偄偐傜丄偑傫曻幩慄椕朄娕岇擣掕娕岇巘傪栚巜偟傑偟偨丅

丂尰嵼摉僙儞僞乕偱偼丄峈偑傫嵻暪梡偺棻巕慄帯椕側偳傕峴偭偰偍傝丄暃嶌梡偺尰傟曽傕條乆偵側偭偰偒傑偟偨丅怘梸晄怳偵傛傝怘帠愛庢偑擄偟偔側偭偨傝丄寫懹姶偑嫮偔側偭偨傝偡傞曽傕憹偊丄姵幰偝傫偼戝曄側巚偄傪偟側偑傜帯椕傪婃挘偭偰偍傜傟傑偡丅偦偺傛偆側忬嫷偺拞偱丄姵幰偝傫偑梊掕偺曻幩慄帯椕傪姰悑偱偒傞傛偆偵丄桳奞帠徾偺嬯捝偑嵟彫尷偱丄惛恄揑偵傕埨掕偟偰帯椕偵椪傔傞傛偆側巟墖傪偟偰偄偐側偗傟偽側傝傑偣傫丅堛椕偺恑曕偵崌傢偣偰丄娕岇傕愱栧揑抦

幆傪怺傔側偑傜丄傛傝椙偄娕岇巟墖偑偱偒傞傛偆僗僞僢僼慡懱偺儗儀儖傪忋偘偰偄偗傞傛偆庢傝慻傫偱偄偔偙偲偑擣掕娕岇巘偲偟偰偺栶妱偩偲峫偊偰偄傑偡丅

|

丂揔墳幘姵偺奼戝偵傛傝丄姵幰偝傫偺棻巕慄帯椕屻偺宱夁傕懡條壔偟偰偒傑偟偨丅偄傠傫側晄埨傪書偊側偑傜宲懕帯椕傪庴偗傜傟傞曽傕憹偊偰偍傝丄帯椕屻偺僼僅儘乕偑廳梫偱偁傞偲姶偠偰偄傑偡丅

帯椕屻偵偍偄偰偼丄摉僙儞僞乕偱偼宱夁娤嶡幒傪愝偗偰偍傝丄姵幰偝傫偺憡択傪庴偗偰偄傑偡丅帯椕捈屻偩偗偱偼側偔丄挿婜揑偵帯椕岠壥傗桳奞帠徾側偳傪婥寉偵憡択偱偒傞傛偆側憢岥偵偱偒傟偽丄堎忢偺憗婜敪尒偵傕偮側偑傞偲峫偊偰偄傑偡丅摉僙儞僞乕偺宱夁娤嶡幒偵偼丄奐堾摉弶傛傝棻巕慄娕岇偵実傢偭偰偒偨棻巕慄偺僄僉僗僷乕僩僫乕僗偑偦傠偭偰偄傞偺偱丄偑傫僒僶僀僶乕偲偟偰惗偒偰偄偔姵幰偝傫偺僷乕僩僫乕揑側懚嵼偵側傟傞偲偄偄側偲巚偄傑偡丅

丂崱屻偼丄帯椕拞偺娕岇働傾偺岦忋偼傕偪傠傫丄徯夘尦昦堾偲偺娕岇巘娫偺楢実傪抸偄偰偄偒丄姵幰偝傫偑埨怱偟偰帯椕屻偺惗妶傪憲傟傞傛偆側娐嫬偯偔傝偵僗僞僢僼偲嫟偵庢傝慻傫偱偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅

丂嵟屻偵側傝傑偟偨偑丄敿擭娫偺尋廋偵夣偔弌偟偰偄偨偩偄偨摉僙儞僞乕偺僗僞僢僼偺曽乆偵怺偔姶幱偄偨偟傑偡丅

丂嶐崱丄愭恑堛椕偱偁傞棻巕慄帯椕傊偺婜懸偼崅傑傝丄帯椕揔墳傕奼戝偝傟丄恑峴偑傫傗崅楊幰傕憹壛偟偰偄傑偡丅偙偺巤愝偺婜懸傕戝偒偔丄慡恎忬懺偺椙偔側偄曽傗捝傒傪僐儞僩儘乕儖偟側偑傜帯椕傪庴偗偰偍傜傟傞曽傕懡偔偍傜傟傑偡丅

偦偺拞偱丄峈偑傫嵻暪梡椕朄傗偑傫惈醬捝娗棟丄婛墲徢傊偺懳墳(帩嶲栻娗棟)丄棻巕慄帯椕偺桳奞帠徾懳嶔摍丄揔惓側栻暔椕朄丄暃嶌梡娗棟偼廳梫偱丄栻嵻巘偑扴偆傋偒偙偲偑懡偔偁傝傑偡丅

偙偺傛偆側忬嫷偵偍偄偰丄嶐擭偺僯儏乕僗儗僞乕偱傕婰嵹偟傑偟偨偑丄亀慡偰偺姵幰偝傫偺栻妛揑娗棟傪峴偆偙偲亁傪栻嵻壢偺壽戣偵偐偐偘偰偄傑偡丅

堦曽偱丄暯惉24擭4寧偺恌椕曬廣夵掕偵偍偄偰丄栻嵻巘偑昦搹偵偍偄偰丄栻暔椕朄偺桳岠惈缿S惈偺岦忋偵帒偡傞嬈柋偑昡壙偝傟丄擖堾婎杮椏偺壛嶼偲偟偰昦搹栻嵻嬈柋幚巤壛嶼偑怴愝偝傟傑偟偨丅

栻嵻巘偺昦搹偵偍偗傞嬈柋傪捠偟偰丄

嘆擖堾姵幰偵懳偡傞嵟揔側栻暔椕朄幚巤偵傛傞桳岠惈丒埨慡惈偺岦忋

嘇幘昦偺帯桙丒夵慞丄惛恄揑埨掕傪娷傔偨姵幰偺QOL偺岦忋

嘊堛栻昳偺揔惓巊梡偺悇恑偵傛傞帯椕岠壥偺岦忋偲暃嶌梡偺杊巭偵傛傞姵幰棙塿傊偺峷專

嘋 昦搹偵偍偗傞栻嵻乮拲幩嵻丄撪暈嵻摍乯偵傛傞僀儞僔僨儞僩丒傾僋僔僨儞僩偺尭彮

嘍栻嵻巘偺愱栧惈傪妶偐偟偨僠乕儉堛椕偺悇恑

偺傾僂僩僇儉傪摼傞偙偲傪栚揑偲偟偰偄傑偡丅

偙偺僞僀儉儕乕側帪婜偵丄摉栻嵻壢偵偍偄偰傕暯惉24擭4寧丄忢嬑惓婯栻嵻巘偑2柤傊憹堳偝傟丄偙傟傪婡偵懱惂傪尒捈偟丄栻嵻嬈柋傪戝偒偔曄妚偝偣傑偟偨丅

嘥 栻嵻娗棟巜摫嬈柋奐巒乮H24.4乣恌椕曬廣嶼掕乯

嘦 昦搹栻嵻嬈柋奐巒乮H24.7乣恌椕曬廣嶼掕乯

嘆摿掕姵幰偺暈栻巜摫偐傜慡擖堾姵幰傪扴摉栻嵻

巘惂偲偟偨栻嵻娗棟巜摫嬈柋傊曄峏偟偨丅

嘇帩嶲栻娗棟偼丄栻嵻巘弶夞柺択(擖堾弶擔)傪庢傝擖傟偨堛巘丒娕岇巘偲偺楢実懱惂偲偟偨丅

嘊峈偑傫嵻暪梡椕朄偵偮偄偰堾撪懱惂傪堛巘丒娕岇巘偲嫟偵専摙偟偨丅摿偵栻嵻巘偼丄搳梌寁夋妋擣丄峈偑傫嵻柍嬠挷惢丄姵幰巜摫丒暃嶌梡妋擣摍傪扴偭偰偄傞丅

嘋醬捝娗棟懱惂偵偮偄偰愊嬌揑側採埬傪峴偄丄娚榓働傾僠乕儉偲偟偰妶摦傪奐巒偟偨丅

嘍棻巕慄帯椕偺桳奞帠徾懳嶔偲偟偰丄岥峯働傾丄旂晢働傾丄徚壔娗忈奞懳嶔摍偺栻暔椕朄偵堷偒懕偒娭傢傞懱惂偲偟偨丅

|

偙偺傛偆偵栻嵻巘偼丄堛巘丄娕岇巘丄媄巘摍偲

嫤摥偟偰棻巕慄帯椕傪庴偗傞姵幰條偺栻暔椕朄娗棟傪峴偭偰偄傑偡丅

摿偵擖堾姵幰偝傫偵懳偟偰偼丄擖堾帪偐傜擔乆娭傢傝丄傛傝椙偄忬懺偱嬯捝側偔帯椕傪庴偗偰偄偨偩偗傞傛偆椼傫偱偄傑偡丅

|