CONTENTS

仭仩丂暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偺夁嫀丒尰嵼丒枹棃

仭仩丂暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偵偍偗傞棻巕慄帯椕偺尰忬

仭仩丂暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偵嬑柋偟偰

仭仩丂僠乕儉偱庢傝慻傓堛椕埨慡

仭仩丂棻巕慄帯椕偵偍偗傞係俢-俠俿傪梡偄偨屇媧惈堏摦検應掕偺桳梡惈

仭仩丂暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偵棃偰姶偠偨偙偲

仭仩丂僴僀僽儕僢僪傪傔偞偟偰

仭仩丂棻巕慄堛椕偵偍偗傞栻嵻嬈柋偺恑揥2013

仭仩丂棻巕慄堛椕偺晛媦偲敪揥偵峷專偡傞乽姅幃夛幮傂傚偆偛棻巕慄儊僨傿僇儖僒億乕僩乿

丂暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偼丄扽慺僀僆儞慄偲梲巕慄偺2妀庬傪巊梡偱偒傞悽奅弶偺巤愝偲偟偰2003擭4寧1擔偐傜帯椕奐巒偝傟傑偟偨丅

帺帯懱偲偟偰弶傔偰偺棻巕慄帯椕巤愝偱偁傝丄崙撪偱偼曻幩慄堛妛憤崌尋媶強乮曻堛尋乯丄拀攇戝妛丄崙棫偑傫僙儞僞乕搶昦堾偵偮偄偱4斣栚偵愝棫偝傟偨巤愝偵側傝傑偡丅

尰嵼偱偺憤帯椕恖悢偼5,000恖傪挻偊丄変偑崙偱偼曻堛尋偵師偖帯椕恖悢偵側偭偰偄傑偡丅杮峞偱偼愝棫偵帄傞宱堒丄尰忬丄偦偟偰崱屻偺揥朷偵偮偄偰弎傋偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅

侾丏愝棫偵帄傞宱堒

丂1987擭暫屔導偼乽傂傚偆偛懳偑傫愴棯夛媍乿傪愝抲偟丄乽偑傫偵傛傞巰朣棪傪壜媦揑偵壓偘傞偙偲乿傪栚昗偲偟丄憤崌揑懳偑傫愴棯偺悇恑傪栚巜偟傑偟偨丅

偦偟偰偙偺儕乕僨傿儞僌僾儘僕僃僋僩偲偟偰乽棻巕慄帯椕乿偑埵抲偯偗傜傟丄2001擭偐傜栻帠彸擣偺偨傔偺棻巕慄帯椕偑奐巒偝傟傑偟偨丅峔憐偐傜14擭傪梫偟偨栿偱偁傝丄

暫屔導偺峴偭偰偒偨帠嬈偱傕摿昅偡傋偒帠嬈偲懆偊傜傟傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂2001擭梲巕慄帯椕30椺丄2002擭扽慺僀僆儞慄帯椕30椺偺栻帠怽惪偺偨傔偺椪彴帋尡偑奐巒偝傟丄梲巕慄堦斒恌椕偼2003擭4寧丄扽慺慄堦斒恌椕偼2005擭3寧偵奐巒偝傟丄尰嵼偵帄偭偰偄傑偡丅

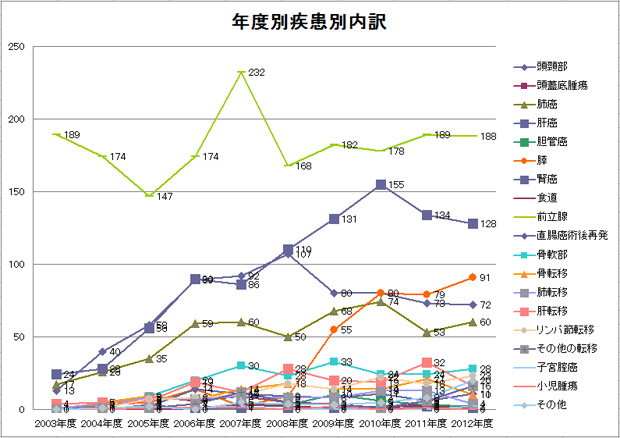

恾侾偵擭師暿偺慄庬暿偺徢椺悢傪帵偟傑偡偑丄2006擭偵偼500柤丄2007擭偵偼600柤傪挻偊丄2009擭埲崀偼擭娫700柤庛偺徢椺悢傪帯椕偟偰偄傑偡丅

2013擭3寧傑偱偺憤徢椺悢偼5,242柤偲側傝傑偟偨丅昞侾偵娻偺庬椶暿偺徢椺悢傪帵偟傑偡丅

昞1丂慄庬暿徢椺悢 乮2003擭4寧乣2013擭3寧乯

| |

憤寁 |

梲巕慄 |

扽慺慄 |

| 慜棫態娻 |

1821 |

1821 |

0 |

| 娞娻 |

942 |

543 |

399 |

| 摢栩晹娻 |

704 |

284 |

420 |

| 攛娻 |

502 |

233 |

269 |

| 崪丒擃晹庮釃乮擏庮乯 |

191 |

76 |

115 |

| 懠 |

1082 |

723 |

359 |

| 寁 |

5242 |

3680 |

1562 |

俀丏杮巤愝偺摿挜

棻巕偺壛懍偼僔儞僋儘僩儘儞偲屇偽傟傞戝宆偺壛懍婍偱峴傢傟丄墌廃偼93.6儊乕僩儖偵媦傃傑偡(恾俀)丅

帯椕幒偼5幒偁傝丄僈儞僩儕乕幒2幒丄悈暯徠幩幒1幒丄悈暯偲悅捈徠幩幒1幒丄45搙偐傜偺徠幩偑壜擻側帯椕幒偑1幒偺峔惉偲側偭偰偄傑偡丅

摉堾偼棻巕慄帯椕偵摿壔偟偨昦堾偺偨傔丄徠幩屻偺宱夁娤嶡偺恌嶡偼尨懃側偔丄慡崙偺徯夘尦昦堾偲楢棈傪偲傝側偑傜帯椕偍傛傃桳奞帠徾偺昡壙傪峴偆

墦妘恌椕偺僔僗僥儉傪偲偭偰偄傑偡丅姵幰條偼丄徯夘尦昦堾偱専嵏傗恌嶡傪庴偗丄帺妎徢忬傗憡択偛偲側偳偺栤恌昜偲摨帪偵夋憸専嵏丄

寣塼専嵏傪3僇寧偛偲偵摉僙儞僞乕偵憲晅偟偰捀偒傑偡丅摉僙儞僞乕偱偼丄堛巘偑僨乕僞傪傕偲偵僇儖僥恌嶡傪峴偄丄姵幰條偵暥彂偱宱夁傪偍抦傜偣偟傑偡丅

愱栧偺嫵堢傪庴偗偨娕岇巘偑揹榖憡択傗儊乕儖憡択傪偍偙側偭偰偍傝丄帯椕屻偺宱夁偺拞偱旂晢墛側偳偺桳奞帠徾偺働傾傗偑傫姵幰偲偟偰偺怱攝帠側偳偼丄

堛椕僠乕儉偱姵幰條偺宱夁傗桳奞帠徾偺忬嫷偺攃埇偵搘傔偰偄傑偡丅

俁丏崱屻偺壽戣偵偮偄偰

丂摉堾偼娞娻丄鋁娻椺偑懡偄偙偲偑摿挜偱偡偑丄偙傟傜偺憻婍偼屇媧惈堏摦埲奜偵傕徚壔娗撪梕暔偵傛傞摦偒傕柍帇偱偒傑偣傫丅

偦偺偨傔偵庮釃偺嬤偔偵嬥懏乮儅乕僇乕偲屇偽傟傑偡乯偺憓擖傪峴偭偰偄傑偡偑丄傛傝埨慡偵丄傛傝惓妋偵嬥懏儅乕僇乕傪憓擖偡傞偨傔偺愱梡CT偺摫擖傪2014擭偵峴側偄傑偡丅

傑偨摉堾偺扽慺慄帯椕偼巊梡僄僱儖僊乕偺娭學偱怺晹憻婍丄摿偵慜棫態娻傊偺墳梡偑弌棃傑偣傫偱偟偨偑丄2014擭拞偵偼扽慺慄偺巊梡僄僱儖僊乕偺弌椡忋徃傪峴偄丄慡偰偺庮釃偵懳偟丄扽慺慄帯椕傪壜擻偵偡傞梊掕偱偡丅

丂嵟弶偵弎傋偨傛偆偵悽奅偱嵟弶偵梲巕慄偲扽慺慄偺椉慄庬偱偺帯椕偑壜擻偲側偭偨巤愝偱偁傝丄梲巕慄帯椕偲扽慺慄帯椕偲偺椪彴忋偺堘偄傪柧傜偐偵偡傞偙偲偑杮巤愝偺廳梫側巊柦偲峫偊偰偄傑偡丅

夁嫀偺帯椕惉愌偺専摙偱偼憗婜攛娻丄摢栩晹埆惈崟怓庮丄摢栩晹態條擷朎娻丄娞娻丄崪丒擃晹庮釃偵偍偄偰帯椕岠壥丄暃嶌梡偵偍偄偰嵎偼擣傔偰偄傑偣傫偑丄崱屻偼奜崙偺巤愝偲傕採実偟丄

梲巕慄帯椕偲扽慺慄帯椕偲偺椪彴忋偺堘偄傪柧傜偐偵偟偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅

奐堾偟偰10擭宱夁偟傑偟偨丅師偺10擭偼崱傑偱愊傒廳偹偰棃偨愇乮婎斦乯傪偝傜偵埨掕壔偝偣丄嫮屌偵偟丄彫偝側愇偱傕彮偟偢偮愊傒忋偘丄偝傜側傞帯椕惉愌偺岦忋偵搘傔偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅

帯椕幚愌乮2013擭3寧枛帪揰乯

丂摉僙儞僞乕偱偼丄2003擭4寧偺堦斒恌椕奐巒偐傜2013擭3寧傑偱偺10擭娫偵5,242柤偺姵幰偝傫偵帯椕傪峴偭偰偒傑偟偨丅

亂忋埵5幘姵偺孹岦偲尰忬亃

戞1埵丗慜棫態偑傫

丂堦斒恌椕奐巒埲棃丄堦娧偟偰戞1埵偱丄偙傟傑偱1800柤埲忋傪帯椕偟偰偒傑偟偨偑丄帯椕岠壥丒暃嶌梡偲傕婜懸偝傟偨捠傝偺桪傟偨寢壥偑摼傜傟偰偄傑偡丅

摨偠曻幩慄宯偺帯椕偲偟偰丄嫮搙曄挷曻幩慄帯椕乮IMRT乯傗彫慄尮帯椕偲偄偭偨慖戰巿傕偁傞拞丄偙傟偩偗偺姵幰偝傫偵慖傫偱偄偨偩偄偰偄傞偺偼丄摉僙儞僞乕偺幚愌偑昡壙偝傟偰偄傞徹嫆偩偲巚偭偰偍傝傑偡丅

戞2埵丗娞偑傫

丂2008擭搙偐傜戞2埵偲側偭偰偄傑偡偑丄偙偙2擭偼傗傗尭偭偰偄傑偡丅棻巕慄徠幩晹埵偼9妱嵞敪偟側偄偲偄偆旕忢偵桪傟偨寢壥偑摼傜傟偰偄傑偡偑丄

娞撪懠晹埵偵嵞敪乮怴偨側昦曄乯偡傞偙偲偑懡偔丄暋悢夞偺帯椕傪庴偗傜傟偨姵幰偝傫偑懡偄偺偑摿挜偱偡丅摉僙儞僞乕偼悽奅弶偺梲巕慄丒扽慺僀僆儞慄偺

椉曽偑巊梡壜擻側巤愝偲偟偰奐堾偟傑偟偨偑丄椉慄庬偺嵎傪壢妛揑偵専徹偡傞偨傔偵娞偑傫姵幰偝傫傪懳徾偵斾妑帋尡傪峴偭偰偍傝傑偡丅

戞3埵丗鋁偑傫

丂2008擭搙偵峈偑傫嵻僕僃儉僓乕儖傪摨帪暪梡偡傞椪彴帋尡傪奐巒偟偰偐傜姵幰悢偑堦婥偵憹壛偟傑偟偨偑丄偙偙2乣3擭偼傗傗棊偪拝偒偮偮偁傝傑偡丅

僕僃儉僓乕儖偑岠偐側偔側偭偰偐傜摉僙儞僞乕傪庴恌偝傟傞姵幰偝傫傕憹偊偰偒傑偟偨偺偱丄傕偆堦偮偺峈偑傫嵻僥傿乕僄僗儚儞傪摨帪暪梡偡傞椪彴帋尡傕峴偭偰偍傝傑偡丅

戞4埵丗摢栩晹偑傫

丂偙偙悢擭偼70乣80柤偱悇堏偟偰偄傑偡丅慻怐宆暿偱偼丄埆惈崟怓庮丄態條擷朎偑傫偲偄偭偨捠忢偺曻幩慄帯椕傗峈偑傫嵻帯椕偑岠偒偵偔偄僞僀僾偑懡偄偺偑摿挜偱偡偑丄

摢栩晹偑傫偺戝晹暘傪愯傔傞滸暯忋旂偑傫偵懳偟偰僥傿乕僄僗儚儞傪摨帪暪梡偡傞椪彴帋尡傪奐巒偟傑偟偨乮偨偩偟丄懳徾偼旲暃旲峯偑傫偵尷傝傑偡乯丅

戞5埵丗攛偑傫

丂2011擭搙偼2010擭搙偲斾傋偰栺3妱尭傝傑偟偨偑丄2012擭搙偼栺1妱憹偊傑偟偨丅I婜偑傫偼捠忢偺曻幩慄偱偺掕埵曻幩慄帯椕偑曐尟揔墳偲側偭偰偍傝傑偡偺偱丄

偦偪傜傪慖傇姵幰偝傫傕憹偊偰偒偰偄傞偲巚偄傑偡偑丄偦偺揔墳偲側傜側偄5cm傪挻偊傞庮釃傗廃埻乮嫻暻傗廲妘側偳乯偵怹弫偡傞庮釃偵傕崻帯揑側帯椕偑壜擻偱偡丅

丂暯惉24擭7寧偐傜暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偵嬑柋偝偣偰偄偨偩偄偰偍傝傑偡丄曻幩慄壢堛巘偺栘崕偲怽偟傑偡丅

徍榓52擭1寧17擔惗傑傟丅寣塼宆偼A宆丄僿價擭丄嶳梤嵗丄偳偆傇偮愯偄偼巕幁偱偡丅梒彮婜偐傜崅峑懖嬈傑偱嶉嬍導偱夁偛偟丄杒奀摴棫嶥杫堛壢戝妛偵擖妛屻丄

栺15擭娫杒奀摴偱曢傜偟偰偄傑偟偨丅尦乆偼杮廈弌恎偱偡偑丄挿擭偺杒奀摴曢傜偟偱偡偭偐傝弸偝偵庛偔側偭偰偟傑偭偰偄傑偡丅帺暘偱偼昗弨岅傪榖偟偰偄傞偮傕傝偱偡丅

暫屔導偱曢傜偟偰栺1擭偑宱夁偟丄傛偆傗偔婥岓傗怘傋暔丄尵梩傗暥壔偺堘偄偵傕姷傟偰棃偨偲姶偠偰偍傝傑偡丅

丂暯惉14擭乮2002擭乯嶥杫堛壢戝妛堛妛晹傪懖嬈偟丄偦偺屻杒奀摴偑傫僙儞僞乕丄巗棫嶥杫昦堾丄嶥杫堛壢戝妛曻幩慄壢側偳偺杒奀摴偺憤崌昦堾偺曻幩慄帯椕壢偵嬑柋偟偰偍傝傑偟偨丅

斾妑揑昦彴悢偑懡偄昦堾丄壔妛椕朄暪梡傗彫慄尮帯椕傪愊嬌揑偵峴偭偰偄傞昦堾傪拞怱偵尋廋傪愊傑偣偰捀偒傑偟偨丅

尰嵼傑偱偺宱尡偱偼丄庡偵慜棫態娻傪拞怱偵丄偦偺懠摢栩晹偑傫丄怘摴偑傫丄攛偑傫丄擕娻側偳偺徢椺傪懡偔帯椕偟偰偒傑偟偨丅

丂廃埻偐傜偼丄怴偟偄帯椕朄傪恎偵偮偗傞偺偑摼堄丄偲巚傢傟偰偄偨傛偆偱丄慜棫態娻偵懳偡傞慻怐撪徠幩(125I傪梡偄偨掅慄検棪慻怐撪徠幩)傗丄

IMRT(嫮搙曄挷曻幩慄帯椕)側偳偺帯椕傪僗僞乕僩偡傞帪偵娭傢傜偣偰偄偨偩偄偰偄傑偟偨丅偙偺搙丄棻巕慄帯椕偲偄偆怴偟偄帯椕傪妛傇傋偔丄

暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偺曽偵嬑柋偝偣偰偄偨偩偔帠偵側傝傑偟偨丅

丂暯惉22擭(2010擭)偵妛埵(堛妛攷巑)傪庢摼偟傑偟偨丅愱峌偼曻幩慄惗暔妛偱丄曻幩慄憹姶嵻偺尋媶傪偟偰偄傑偟偨丅

偦偺懠丄戞堦庬曻幩慄庢埖庡擟幰丄堛妛暔棟巑丄偑傫帯椕擣掕堛偺帒奿傪帩偭偰偄傑偡偑丄偄偢傟偺抦幆傕媄弍傕丄愱栧偺曽乆偵偼媦傃傑偣傫丅

拞搑敿抂側抦幆偽偐傝偱丄惓捈帺暘偱傕乽婍梡昻朢乿側姶偠偑偟偰偄傑偡丅

丂巹屄恖偲偟傑偟偰偼丄崱屻曻幩慄帯椕偼峏偵暘壔丒愱栧壔偑恑傒丄傛傝懡偔偺愱栧怑偑娭傢傞僠乕儉堛椕壔偑恑傫偱偄偔偺偼娫堘偄側偄偲峫偊偰偄傑偡丅

偦偺僠乕儉偺拞偱変乆堛巘偺棫偪埵抲傪峫偊偰傒偰丄峀偄暘栰偺抦幆傪帩偪丄慖戰偱偒傞拞偱嵟慞偺曽朄傪慖傋傞條偵側傞傋偒偲峫偊丄

尰嵼傑偱側傞傋偔懡偔偺娭楢暘栰偵偮偄偰曌嫮偟偰偒傑偟偨丅崱屻傕奺愱栧偺愭惗曽偵嫵偊傪惪偄側偑傜丄棻巕慄帯椕偵娭傢傞峀偄暘栰偵偮偄偰尋鑢傪愊傫偱偄偒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅

怓乆側曽乆偵偛柪榝傪偍偐偗偡傞偙偲偵側傞偐傕抦傟傑偣傫偑丄傛傠偟偔偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅

丂嵟弶偼崱傑偱巇帠偲偟偰偄偨X慄帯椕偲棻巕慄帯椕偺堘偄偵屗榝偆帠傕懡偐偭偨偱偡偑丄嵟嬤傛偆傗偔姷傟偰偒偨條偵巚偄傑偡丅

抁偄婜娫偺宱尡偱偡偑丄棻巕慄帯椕傪梡偄傞偙偲偱崱傑偱帯傜側偐偭偨幘姵偑帯偣傞傛偆偵側傝丄傑偨X慄帯椕偱帯椕傪峴偭偰偄偨幘姵傕傛傝忋庤偵帯偣傞幘姵傕偁傞帠傪抦傝傑偟偨丅

帒嬥傗搚抧偺栤戣傕偁傝丄側偐側偐娙扨偵擔杮慡崙偵峀傑傞帯椕朄偱偼柍偄偲偼巚傢傟傑偡丅傑偨偙傟傜偺栤戣傪僋儕傾偱偒偨偲偟偰傕丄

嵟廔揑偵巊偄偙側偣傞恖堳偑嫃側偗傟偽曮偺帩偪晠傟偵側偭偰偟傑偆嫲傟傕偁傝傑偡丅偟偐偟棻巕慄帯椕偼崱屻変乆曻幩慄帯椕傪峴偆幰偵偲偭偰嫮椡側晲婍偵側傞帠偼娫堘偄側偄偲姶偠偰偄傑偡丅

傕偪傠傫娙扨偵巊偄偙側偣傞帯椕朄偱偼柍偄偲峫偊偰偍傝傑偡偑丄摿偵恖嵽偺堢惉偵娭偟偰偼丄暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偼擔杮堦偺棻巕慄帯椕巤愝偲峫偊偰偍傝傑偡丅

側傞傋偔懡偔偺偙偲傪妛傫偱婣偊傞帠偑弌棃傟偽丄偲擔乆峫偊偰偍傝傑偡丅

丂偪側傒偵柤慜偼乽傑偝傞乿偲撉傒傑偡丅帺暘偺庛偄怱偵晧偗側偄傛偆偵丄偲慶晝偑晅偗偰偔傟偨柤慜偱偡丅

側偐側偐柤慜偵崬傔傜傟偨婜懸偵尒崌偆恖娫偵側傟偰偼偄側偄偲擔乆捝姶偟偰偍傝傑偡丅崱屻側傞傋偔柤慜偵抪偢偐偟偔側偄峴摦偑弌棃傟偽偲峫偊偰偄傑偡偺偱丄奆條崱屻偲傕壗懖屼巜摫傛傠偟偔偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅

丂堛椕帠屘偑拲栚偝傟丄慡崙揑側庢傝慻傒偑巒傑偭偨1999擭偐傜14擭丅偙偺娫偵堛椕埨慡偼丄朄棩傗惂搙丄枖尰応偱傕條乆側曄壔偑偁傝傑偟偨丅

戝偒側摦偒偺堦偮偼堛椕埨慡娗棟傪扴摉偡傞乽儕僗僋儅僱僕儍乕乿偑昦堾慡懱偺栶妱偲偟偰奺晹彁偵擟柦偝傟丄妶摦傪巒傔偨偙偲偱偡丅

丂摉僙儞僞乕偵偼撈棫偟偨堛椕埨慡娗棟幒乮悇恑幒乯偼偁傝傑偣傫偑丄埨慡娗棟晹栧傪彾傞晹栧偲偟偰愝抲偝傟偨儕僗僋儅僱僕儊儞僩晹夛偲堛椕帠屘杊巭懳嶔埾堳夛偲偑楢実偟偰偦偺栶妱傪扴偭偰偄傑偡丅

儕僗僋儅僱僕儊儞僩晹夛偼丄堛椕埨慡娗棟幰偺傕偲丄娕岇晹偑拞怱偲側傝寧1夞掕婜揑偵奐嵜偟偰偄傑偡丅晹夛偱専摙偝傟偨忣曬傗栤戣採婲摍偺撪梕偼丄

奺儕僗僋儅僱僕儍乕偐傜僗僞僢僼堦恖堦恖偵揱払偟堛椕埨慡懳嶔偑廃抦偝傟丄姵幰偝傫偵埨慡偲埨怱傪採嫙偱偒傞傛偆偵搘傔偰偄傑偡丅

仸儕僗僋儅僱僕儊儞僩晹夛仸

亂儊儞僶乕亃

曻幩慄壢堛巘2柤丒曻幩慄媄弍晹2柤丒娕岇晹2柤丒栻嵻壢1柤丒憤柋晹1柤乮寁8柤乯

亂庡側栶妱亃

仏堛椕帠屘曬崘丒僸儎儕僴僢僩曬崘廤栺丒暘愅丒杊巭懳嶔丒夵慞曽朄摍偵娭偡傞帠

仏堛椕帠屘杊巭丄堛椕埨慡懳嶔偺怑堳傊偺廃抦揙掙丄嫵堢摍偵娭偡傞帠

仏堛椕帠屘杊巭埾堳夛偵懳偡傞専摙寢壥偺曬崘採尵摍偵娭偡傞帠

仏偦偺懠儕僗僋儅僱僕儊儞僩偵娭偡傞帠丂 側偳

H25擭搙偺摉僙儞僞乕偺廳揰庢傝慻傒

乽岆擣杊巭乿偲乽揮搢揮棊乿偱偡

亂岆擣杊巭亃

丂姵幰偝傫偲嫟偵姵幰娫堘偄偵傛傞帠屘杊巭偺庢傝慻傒傪恑傔偰偄傑偡丅奜棃擖堾偵娭傢傜偢丄恌嶡丒専嵏丒帯椕丒嵦寣丒栻嬊丒庴晅摍丄姵幰偝傫偵僼儖僱乕儉偱柤忔偭偰捀偄偰偄傑偡丅

亂揮搢揮棊亃

丂娕岇晹偺擭搙暿僸儎儕僴僢僩審悢崁栚偺忋埵偼昞偺捠傝偲側偭偰偄傑偡丅帯椕傪庴偗傜傟傞姵幰偝傫偺崅楊壔傗丄帯椕撪梕偺奼戝偵敽偆昦懺偺暋嶨壔傕偁傝H22擭搙傛傝揮搢揮棊偑1埵偱偡丅

揮搢揮棊偑婲偙傜側偄條偵丄揮搢揮棊偟偨偲偟偰傕忈奞偑嵟彫尷偵偲偳傑傞條偵懳嶔傪棫偰傞帠偑戝愗偱偡丅

娕岇晹偱偼丄擖堾帪乮捠堾姵幰偝傫偼僋儕僯僇儖僷僗奐巒帪乯偵揮搢揮棊偺帠屘偺婋尟惈傪梊應偡傞乽揮搢揮棊傾僙僗儊儞僩僔乕僩乿傪梡偄偰丄

姵幰偝傫偲嫟偵屄暿惈偵偁傢偣偨梊杊嶔傪峫偊偰偄傑偡丅帯椕搹偵偍偗傞梊杊懳嶔偲偟偰偼丄曻幩慄媄巘偲偺忣曬嫟桳傗揹巕僇儖僥撪偵偼揮搢揮棊偺婋尟惈傪昞帵偟丄僠乕儉慡懱偱庢傝慻傫偱偄傑偡丅

| |

22擭搙 |

23擭搙 |

24擭搙 |

| 1埵 |

揮搢揮棊 |

揮搢揮棊 |

揮搢揮棊 |

| 2埵 |

梌栻 |

梌栻 |

梌栻 |

| 3埵 |

専嵏 |

杻栻 |

杻栻 |

丂崱屻傕丄僗僞僢僼堦恖堦恖偑堛椕埨慡偵懳偡傞棟夝傪怺傔丄堾撪偺堛椕埨慡暥壔偺忴惉偲堄幆偺岦忋傪傔偞偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅

丂摉僙儞僞乕偱偼屇媧惈堏摦傪敽偆庮釃偵懳偟偰棻巕慄帯椕傪峴偆応崌丄X慄TV傪梡偄偨庮釃偺屇媧惈堏摦検偺應掕傪幚巤偟偰偄傞丅

偙偺應掕寢壥偼Internal margin偺愝掕偵棙梡偝傟偰偍傝丄屇媧惈堏摦検偺戝偒偝偵墳偠偨屇媧摨婜徠幩偺鑷抣偺寛掕偵傕梡偄傜傟偰偄傞丅

偟偐偟丄攛偑傫偺旝彫昦曄傗庮釃偺埵抲偵傛偭偰偼X慄TV傪梡偄偨屇媧惈堏摦検應掕偑崲擄側応崌偑偁傞丅

偙偺傛偆側応崌偱傕丄捠忢偺CT夋憸偵帪娫幉偺梫慺偑壛傢傞4D-CT傪嶣塭偡傞偙偲偱丄廬棃崲擄偱偁偭偨昦曄偺惓妋側屇媧惈堏摦検偺昡壙偑壜擻偱偁傞偲梊應偝傟傞丅

崱夞4D-CT傪梡偄偨屇媧惈堏摦検偺椪彴摫擖傪峴偆弨旛偲偟偰僼傽儞僩儉偵傛傞専徹傪峴偭偨丅

亂栚揑亃

丂4D-CT傪梡偄偨屇媧惈堏摦検應掕偲廬棃偺X慄TV傪梡偄偨應掕朄偲傪僼傽儞僩儉専徹偱斾妑丒専摙傪峴偄4D-CT傪梡偄偨屇媧惈堏摦検應掕偺寢壥偑廬棃朄偲摨摍偺惛搙偱昡壙偱偒傞偙偲傪妋擣偡傞丅

亂曽朄亃嵟屇婥埵憡夋憸偺惛搙

- 婎弨偲側傞嵟屇婥埵憡夋憸傪庢摼偡傞偨傔丄QUASAR撪偵宎10mm偺媴傪媈帡庮釃偲偟偨僼傽儞僩儉傪愝抲偟丄QUASAR傪嵟屇婥埵憡偱惷巭偝偣CT嶣塭丅

- QUASAR偺怳暆(10mm,20mm,30mm)偍傛傃屇媧悢(BPM:11,15,30)傕曄壔偝偣側偑傜懱幉曽岦傊壜摦偝偣丄屇媧摨婜憰抲傪梡偄偰嵟屇婥埵憡夋憸偺屇媧摨婜CT(僐儞儀儞僔儑僫儖CT),4D-CT傪偦傟偧傟嶣塭丅

- QUASAR傪嵟屇婥埵憡偱惷巭偝偣偨帪偺媈帡庮釃埵抲傪婎弨偲偟丄僐儞儀儞僔儑僫儖嶣塭帪丒4D-CT嶣塭帪偺嵟屇婥埵憡偵偮偄偰僗儔僀僗岤2mm偲0.5mm偲偱斾妑丅偙偺偲偒媈帡庮釃埵抲偼axial柺偱偼偠傔偰媈帡庮釃偑尰傟傞埵抲偲偟偰偄傞丅

(1) 4D-CT偲X慄TV娫偱偺屇媧惈堏摦検偺惛搙斾妑

- (1)偱庢摼偟偨4D-CT嶣塭僨乕僞偐傜丄嵟屇婥丒嵟媧婥埵憡偱夋憸嵞峔惉乮僗儔僀僗岤2mm丆0.5mm乯傪峴偄丄嵟屇婥亅嵟媧婥娫偵偍偗傞媈帡庮釃偺堏摦検傪應掕丅(1)偲摨條偵axial柺偱偼偠傔偰媈帡庮釃偑尰傟傞埵抲傪媅帡庮釃偺埵抲偲偟偰應掕偟偰偄傞丅

- QUASAR偺怳暆偍傛傃屇媧悢傪(1)偺応崌偲摨忦審偱曄壔偝偣丄X慄TV傪梡偄偰媈帡庮釃偺摦偒傪楢懕嶣塭偟丄嶣塭偝傟偨夋憸傪梡偄偰嵟屇婥亅嵟媧婥娫偺媈帡庮釃偺堏摦検傪應掕丅

- (1),(2),偱摼傜傟偨堏摦検應掕寢壥傪斾妑丅

亂寢壥亃嵟屇婥埵憡夋憸偺惛搙妋擣

丂昞1丆2偵嵟屇婥埵憡偱惷巭偝偣偨帪偺媈帡庮釃埵抲傪婎弨偲偟偨僐儞儀儞僔儑僫儖嶣塭帪偺嵟屇婥埵憡偵偍偗傞媈帡庮釃埵抲偺嵎傪帵偡丅

僗儔僀僗岤2 mm偵偍偄偰丄僐儞儀儞僔儑僫儖嶣塭帪偲4D-CT嶣塭帪偺媈帡庮釃埵抲偵嵎偑側偄偙偲偑妋擣偱偒偨丅

| 昞1,2丂嵟屇婥埵憡偱偺媈帡庮釃埵抲偺嵎乮扨埵:mm乯昞1.僗儔僀僗岤2 mm 昞2.僗儔僀僗岤0.5mm |

|

4D-CT偲X慄TV娫偱偺屇媧惈堏摦検偺惛搙斾妑

丂昞3乣5偵怳暆傪曄壔偝偣偨偲偒偺4D-CT偲X慄TV娫偺媈帡庮釃埵抲偺斾妑寢壥傪帵偡丅4D-CT僗儔僀僗岤2mm偱應掕偟偨媈帡庮釃偺堏摦検偼丄

愝掕偝傟偨怳暆偲堦抳偟偰偄偨丅4D-CT僗儔僀僗岤0.5mm偺應掕寢壥偱偼丄愝掕偟偨怳暆偵懳偟偰1mm埲撪偺嵎偱偁偭偨丅

X慄TV偱偺應掕寢壥偱偼丄愝掕偟偨怳暆偲偺嵎偑4D-CT偱摼傜傟偨寢壥傛傝嵎偑戝偒偄傕偺偺嵟戝1.4mm偺嵎偱偁偭偨丅

| 昞3乣5 堏摦検應掕偺斾妑(扨埵:mm) |

|

亂峫嶡亃

丂崱夞偺専徹偵傛傝丄帯椕寁夋偵巊梡偟偰偄傞僗儔僀僗岤2mm偵偍偄偰4D-CT嶣塭帪偺嵟屇婥埵憡偵偍偗傞媈帡庮釃埵抲偼QUASAR惷巭帪丒屇媧摨婜CT嶣塭帪偺媈帡庮釃埵抲偲堦抳偟偰偍傝丄

4D-CT嶣塭帪偱嵟屇婥埵憡夋憸庢摼偑壜擻偩偲妋擣偱偒偨丅僗儔僀僗岤0.5mm偱應掕偱偼丄嵟屇婥埵憡偺媈帡庮釃埵抲丒媈帡庮釃偺堏摦検偵嵎偑傒傜傟偨偑丄

偙傟偼媈帡庮釃埵抲偺寛掕曽朄傗僗儔僀僗岤偵懳偡傞揔愗側屇媧摨婜CT偺鑷抣愝掕側偳偑尨場偱偁傞偲悇應偝傟丄崱屻捛壛専徹偑昁梫偱偁傞偲峫偊傞丅

亂寢岅亃

丂崱夞偺専徹偵傛偭偰丄4D-CT傪梡偄偨屇媧惈堏摦検應掕偼廬棃偺X慄TV傪梡偄偨應掕寢壥偲嵎偼傎偲傫偳側偔丄

壗傜偐偺棟桼偱X慄TV偵傛傞庮釃偺屇媧惈堏摦検寁應偑崲擄側応崌偵桳梡側曽朄偱偁傞偲峫偊傞丅

丂嵟弶偵柺愙偱暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偵棃偨偲偒偺偙偲偑摢偵晜偐傇丅搶嫗偐傜怴姴慄偱戝嶃傑偱棃偨屻丄幵偱悢懡偔偺僩儞僱儖傪捠傝敳偗丄悢帪娫偐偗偰傛偆傗偔扝傝拝偄偨偺偼丄嶳偵埻傑傟偨椢朙偐偱惷偐側挰偱偁偭偨丅偦偟偰丄偦傟偐傜偁偭偲偄偆娫偵傕偆2擭埲忋偺寧擔偑棳傟偨丅嵟傕報徾揑偩偭偨偺偼丄奆偺巇帠偵懳偡傞巔惃偱偁偭偨丅堦恖堦恖偺姵幰偝傫偵懳偟偰儀僗僩傪恠偔偡堄幆偑慺惏傜偟偄丅堛巘丄娕岇巘偩偗偱偼側偔丄媄巘側偳尰応偺慡堳偑姵幰偝傫偵偒偪傫偲棟夝偟偰傕傜偆偨傔丄偳傫側嵄嵶側偙偲偱傕挌擩偵暘偐傞傑偱愢柧偡傞丅嵟慞偺帯椕寁夋傪嶌傞偨傔丄堦椺堦椺廫暘側摙媍傪宱偰丄壗夞傕斾妑偟丄嵟廔揑偵姵幰偝傫偵堦斣儊儕僢僩偺偁傞僾儔儞傪嵦梡偡傞丅嵟傕惓妋側帯椕傪峴偆偨傔偵壗夞傕専徹偡傞丅奆偺崻惈偲愑擟姶偑偨偭傉傝偲燌傫偱偄偨丅傑偨丄僴乕僪偱朿戝側巇帠偺慜偱偲偵偐偔傗傝悑偘傞巔惃傪帩偭偰偄偨丅

丂扽慺僀僆儞慄丄梲巕慄椉曽偺帯椕偑偱偒傞傾僕傾偱桞堦偺巤愝偱乮悽奅偱傕3儢強偟偐側偄乯丄10擭娫偱5000椺埲忋偺拁愊偑

偁傝丄擔乆偦偺僨乕僞傪夝愅偟丄傛傝椙偄棻巕慄帯椕朄偺奐敪偵绨恑偟偰偄傞丅偦偺僲僂僴僂傪廗摼偡傞偨傔丄悢懡偔偺堛椕幰丄尋媶幰偑崙撪偼尵偆傑偱傕側偔丄奀奜偐傜傕懡悢摉僙儞僞乕傪朘傟偰偄傞丅巹傕拞崙偐傜棃偰丄偙傫側偵慺惏傜偟偄巤愝偱妛傋偨偙偲傪忢偵屩傝偵巚偭偰偄傞丅

丂悽奅偱傕桳悢偺巤愝偲偟偰抦傜傟丄奀奜偐傜傕悢懡偔偺栤偄崌傢偣偑棃傞丅偙偺堦擭嬤偔偱丄巹堦恖偱傕600埲忋偺儊乕儖傗揹榖偱偺傗傝偲傝傪峴偭偨丅摉僙儞僞乕偱帯椕傪峴偭偨拞崙偺姵幰偝傫偐傜偙傫側姶幱偺尵梩傪偄偨偩偄偨丅乽帯椕偺偨傔偵棃擔偟偨崱夞偺椃偼姶奡柍検偱堦惗朰傟側偄偩傠偆丅堛椕媄弍偼尵偆傑偱傕側偔丄僒乕價僗傕姰帏偱偁偭偨丅昦堾僗僞僢僼偺奆偝傫偵壠懓偺傛偆偵恊愗偵愙偟偰偄偨偩偒丄擔乆姶摦偑愨偊側偐偭偨乧乿偲丅崱屻傕昡敾偼傑偡傑偡峀偑傝丄偝傜偵懡偔偺姵幰偝傫偵寬峃傪傕偨傜偟丄崙嵺峷專偵傕婑梌偟偰峴偔偵堘偄側偄偲姶偠偰偄傞丅

丂巹偼嶐擭偺嵦梡帋尡屻丄彮偟憗傔偵10寧偐傜嬑柋偟巒傔丄偙偺係寧偐傜曻幩慄暔棟壢偱惓幃偵嵦梡偝傟傑偟偨丅

丂幚偼嵟弶偐傜曻幩慄帯椕偺暘栰偺曌嫮傗尋媶傪偟偰偄偨傢偗偱偼側偔丄廋巑壽掱傑偱偼尨巕妀暔棟傪愱峌偟丄曻幩慄傪寁應偡傞偙偲偱尨巕妀偺峔憿傪尋媶偟偰偒傑偟偨丅曻幩慄傪梡偄偰娻偺帯椕偑峴傢傟偰偄傞偙偲傪抦偭偨偺偼偦偺偲偒偱偟偨丅摉帪丄婎慴尋媶傛傝傕偭偲偡偖偵恖偺栶偵棫偮偲傢偐傞偙偲偑偟偨偄偲巚偭偰偄偨巹偵偲偭偰嫽枴傪堷偐傟傞墳梡暘栰偱偁傝丄偡偖偵曻幩慄帯椕偺暘栰偵旘傃崬傒傑偟偨丅攷巑壽掱偱偼堛妛偺曌嫮丄昦堾幚廗側偳傪偟偮偮丄X慄偺嫮搙曄挷曻幩慄帯椕乮IMRT乯偺尋媶傪偟偰偒傑偟偨偑丄埲慜偐傜嫽枴偺偁偭偨棻巕慄帯椕傪偱偒傞巤愝傊偺廇怑傪巙朷偟丄摉僙儞僞乕偵棃傑偟偨丅

丂曻幩慄暔棟壢偺庡側嬈柋偵偼丄壛懍婍塣揮傗曐庣丄帯椕寁夋丄昳幙娗棟丄尋媶奐敪側偳偑偁傝傑偡丅偦偺拞偱係寧偐傜偺敿擭娫偼庡偵帯椕寁夋嶌惉傪扴摉偟偰偒傑偟偨丅帯椕寁夋偱偼姵幰偝傫枅偵嵟揔側慄庬乮梲巕or扽慺乯丄僄僱儖僊乕丄價乕儉偺岦偒側偳傪愝掕偟傑偡丅敿擭娫偺娫偵偼丄嫄戝側庮釃傪帯椕偡傞偺偵俀偮埲忋偺徠幩栰傪偮側偘偨傝丄慜夞帯椕帪偺徠幩栰傪偝偗偨價乕儉傪峫偊偨傝丄擄偟偄帯椕寁夋傕偄偔偮偐扴摉偝偣偰偄偨偩偒丄偦偺偨傃偵惉挿偟偰偒偰偄傞偲巚偄傑偡丅帯椕寁夋偼帯椕惉壥偵捈愙塭嬁偟偰偔傞巇帠偱愑擟傪姶偠傑偡偑丄傑偝偵恖偺栶偵棫偰偰偄傞偲幚姶偱偒傞巇帠偱廩幚偟偰偄傑偡丅

丂崱屻丄扽慺慄偺僄僱儖僊乕傾僢僾傗偦偺懠婡婍峏怴傕梊掕偝傟偰偍傝丄傑偩傑偩棻巕慄帯椕偼恑壔偺夁掱偵偁傝傑偡丅傑偨丄棻巕慄巤愝偼偳傫偳傫憹壛偟偰偄傞傛偆偱偡丅懠偺棻巕慄巤愝偵晧偗側偄傛偆丄尋媶奐敪傪恑傔偰偄偔偙偲傕暔棟壢偵媮傔傜傟偰偄傞偙偲偩偲巚偄傑偡丅帯椕寁夋側偳偺擔乆偺椪彴嬈柋偵偼偦傠偦傠姷傟偰偒偨偺偱丄師偼尋媶奐敪偵傕椡傪擖傟偰偄偙偆偲巚偄傑偡丅

丂偣偭偐偔暔棟偲堛妛偳偪傜傕曌嫮偟偰偒偨偺偱偦傟傜傪惗偐偟偰丄崱偼傗傝偺僴僀僽儕僢僪傪栚巜偟丄椪彴偲尋媶偳偪傜傕偑傫偽偭偰偄偒傑偡丅

丂愭恑堛椕偱偁傞棻巕慄帯椕傊偺婜懸偑傑偡傑偡崅傑傞拞丄摉巤愝傕懡偔偺姵幰偝傫傪庴偗擖傟丄恑峴偑傫傗崅楊幰傕憹壛偟偰偄傑偡丅偙偺傛偆側忬嫷偵偍偄偰丄栻暔椕朄娗棟偼廳梫偱偁傝丄栻嵻巘偺壥偨偡栶妱傕戝偒偔側偭偰偄傑偡丅

丂摉栻嵻壢傕嶐擭搙偵忢嬑惓婯栻嵻巘偑2柤懱惂偲側傝丄栻嵻娗棟巜摫嬈柋丒昦搹栻嵻嬈柋偺奐巒丄庬乆偺僠乕儉堛椕妶摦傊偺愊嬌揑側嶲夋摍丄嬈柋偼戝偒偔曄妚偟丄廩幚偟偰偒傑偟偨丅乮尰嵼丄惓婯栻嵻巘2丄旕惓婯帠柋怑堳1乯

丂栻嵻壢偱偼丄亀棻巕慄帯椕傪庴偗傞慡偰偺姵幰偝傫傊 埨慡丒埨怱側栻暔椕朄巟墖傪峴偄傑偡亁傪婎杮曽恓偲偟丄埲壓偺3杮拰傪宖偘偰擔乆椼傫偱偄傑偡丅

- 丂姵幰偝傫偺徢忬娗棟乮婛墲徢丄偑傫醬捝摍乯

條乆側婛墲徢偵傛傝帩嶲栻傕懡庬椶偵側偭偰偍傝丄堛椕梡杻栻偵傛傞偑傫醬捝娗棟偑昁梫側姵幰偝傫傕憹偊偰偄傑偡丅栻嵻偺帺屓娗棟忬嫷妋擣丄栻嵻偺揔惓巊梡悇恑偵庢慻傫偱偄傑偡丅

- 丂棻巕慄帯椕偵偍偗傞峈偑傫嵻暪梡椕朄娗棟

峈偑傫嵻暪梡偵傛傞棻巕慄帯椕岠壥岦忋傊偺婜懸偼戝偒偔丄摉巤愝偱偼鋁憻偑傫丄娞憻偑傫偱峴傢傟丄崱屻傕奼戝偺挍偟偑偁傝傑偡丅峈偑傫嵻搳梌検丒擔掱偺妋擣丄峈偑傫嵻挷惢丄姵幰栻嵻巜摫丒暃嶌梡妋擣摍偼栻嵻巘偑扴偆栶妱偱偡丅

- 丂棻巕慄帯椕偵傛傞桳奞帠徾傊偺懳墳

棻巕慄帯椕偵傛傞旂晢墛丄擲枌墛乮岥峯丒徚壔娗摍乯丄曻幩慄廻悓傊偺懳墳傗傑傟偵婲偙傞曻幩慄攛憻墛偵傕拲堄偑昁梫偱偡丅憗婜偐傜偺桳奞帠徾寉尭懳嶔傗敪尰屻偺栻嵻揔惓巊梡傕廳梫偱偁傝丄栻嵻巘傕嫟偵娭傢偭偰偄傑偡丅

| 昦搹栻嵻嬈柋 |

|

|

擖堾偐傜戅堾傑偱堦娧偟偰姵幰偝傫偺栻暔椕朄偵娭傢傞偙偲偵愑擟偲傗傝偑偄傪姶偠偰偄傑偡丅偙傟偐傜傕埨慡丒埨怱側栻暔椕朄傪採嫙偱偒傞傛偆擔乆惛恑偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅丂丂栻嵻巘丂殻丂桪巕丂丂 |

丂暫屔導棫棻巕慄堛椕僙儞僞乕偼梲巕慄偲扽慺慄偺椉曽偺慄庬偑巊偊傞悽奅偱嵟弶偺巤愝偲偟偰2001擭偵奐愝偝傟丄偙傟傑偱娫丄愭恑堛椕偲偟偰偼崙撪悘堦偺帯椕幚愌傪屩傞偲偲傕偵愱栧惈偺崅偄帯椕僲僂僴僂傪拁愊偟條乆側媄弍夵椙傕峴偭偰偒傑偟偨丅傑偨寁夋抜奒偐傜帯椕憰抲偺僐儈僢僔儑僯儞僌挷惍傗恖嵽堢惉側偳懠巤愝偺棫忋偘傪巟墖偟偰偒偨幚愌傕偁傝傑偡丅

丂偙偺傛偆側條乆側僲僂僴僂傪傕偲偵丄怴偨偵棻巕慄帯椕憰抲傪摫擖偡傞巤愝偵懳偟丄巤愝偺僗儉乕僘側棫忋偘傗埨慡偐偮岠棪揑側帯椕傪巟墖偟偰偄偔偨傔丄暫屔導偱偼丄2011擭11寧1擔丄棻巕慄帯椕偵娭楢偡傞婇嬈偲嫟摨弌帒傪偟偰乽姅幃夛幮傂傚偆偛棻巕慄儊僨傿僇儖僒億乕僩乿乮棯徧丗俫俬俛俵俽乽僴僀價乕儉僗乿乛Hyogo丂Ion丂Beam丂Medical丂Support偺摢暥帤乯傪愝棫偟傑偟偨丅

丂偙傟偵傛傝懡偔偺姵幰偑傛傝恎嬤偵丄埨慡埨怱偱帯椕岠壥偺崅偄棻巕慄堛椕偑庴偗傜傟傞娐嫬偯偔傝傪懀恑偟丄怤廝惈偑掅偔俻俷俴乮惗妶偺幙乯偺桪傟偨棻巕慄堛椕偺崙撪奜偵偍偗傞晛媦偲敪揥偵峷專偟偰偄偔偙偲偲偟偰偄傑偡丅

丂俫俬俛俵俽偱偼弶擭搙偐傜崟帤壔傪払惉偟懕偗丄崱擭搙偼崙撪偱暋悢審宊栺偟偨偙偲偵傛傝丄偙傟偐傜杮奿揑偵巟墖帠嬈傪幚巤偟偰偄偔偙偲偲偟偰偄傑偡丅

丂傑偨丄乽崅慄検棪徠幩乿丄乽崅惛搙僗僉儍僯儞僌乿丄偦偟偰偦偺崅惛搙僗僉儍僯儞僌偲尰嵼偺僽儘乕僪價乕儉徠幩側偳偑堦偮偺僲僘儖偱壜擻偲側傞乽儐僯僶乕僒儖僲僘儖乿側偳傪採埬偟偰偒傑偟偨丅崱屻偼懠偵椺傪尒側偄傛偆側傛傝惛鉱側帯椕偑偱偒傞條乆側僜僼僩傕弴師敪昞偟丄偙傟偐傜摫擖傪梊掕偡傞巤愝偺昗弨儌僨儖偲側傞傛偆偵娭惣僀僲儀乕僔儑儞崙嵺愴棯憤崌摿嬫側偳傪妶梡偟偰憗婜偵惢昳壔偟丄怴婯巤愝傊偺摫擖傪巟墖偟偰偄偔偙偲偵偟偰偄傑偡丅

丂俫俬俛俵俽崙撪偺傒側傜偢丄峀偔悽奅偵懳偟偰傕棻巕慄堛椕偺晛媦偲敪揥偵峷專偟偰偄偒傑偡偺偱丄偙傟偐傜偺俫俬俛俵俽偺妶桇偵偤傂偛婜懸偔偩偝偄両

|